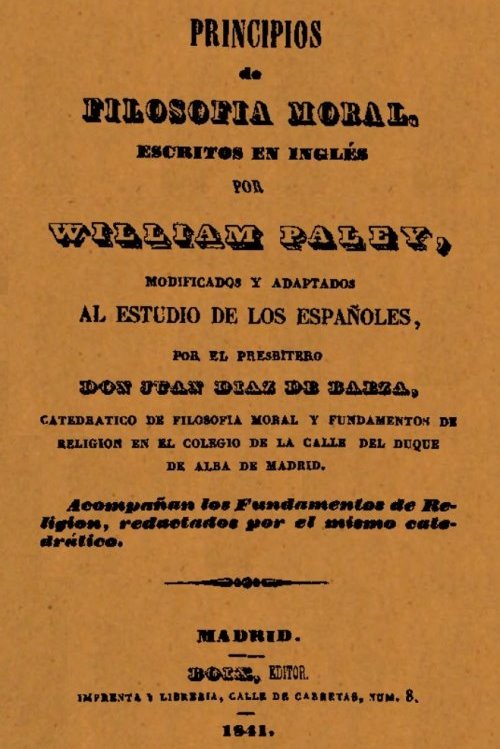

Principios de filosofía moral,

escritos en inglés por William Paley

Modificados y adaptados al estudio de los españoles, por el presbítero Don Juan Díaz de Baeza,

catedrático de Filosofía moral y Fundamentos de Religión en el Colegio de la calle del Duque de Alba de Madrid.

Acompañan los Fundamentos de Religión,

redactados por el mismo catedrático.

Madrid, 1841

BOIX, editor. Imprenta y librería, calle de Carretas, núm. 8

[ XVI + 335 páginas. ]

Es propiedad de la casa de Don Ignacio Boix, del comercio de libros de esta Corte, y nadie podrá reimprimirla sin su consentimiento con arreglo a las leyes vigentes.

—

Prólogo, v

Parte especulativa, 1

Parte práctica. Obligaciones relativas

Sección primera. Obligaciones relativas determinadas, 86

Sección segunda. Obligaciones relativas indeterminadas, 175

Obligaciones relativas del constitutivo de los dos sexos, 212

Obligaciones para con nosotros mismos, 274

Obligaciones para con Dios, 296

Índice, 331

Prólogo

La acogida que tuvieron en Inglaterra los Principios de Filosofía Moral de William Paley, debió de admirar a su mismo autor, dice el traductor francés. “Pocos libros, dice también, han tenido en Inglaterra una fortuna más brillante, pues causó una revolución completa en las ideas y en la enseñanza. Le impugnaron algunos con vehemencia; pero el autor, que había meditado profundamente el asunto que trataba, y se hizo cargo en su libro de las objeciones más esenciales a que responde con el mayor acierto, guardó silencio, y dio lugar a que cayese en olvido la crítica de sus censores. Todas las universidades adoptaron su obra para enseñar la Filosofía Moral; y diez y nueve ediciones consecutivas en el espacio de veinte y cinco años, apenas han bastado para satisfacer la avidez, siempre en aumento, con que se busca.”

Esto decía el traductor francés el año de 1817: después acá, no sé cuántas ediciones se han hecho del original inglés, pero sigue gozando la mayor aceptación en Inglaterra, según estoy informado, y también entre los españoles que han leído la obra, y se hallan en estado de apreciar su mérito.

Un autor pues de tanta reputación tenía títulos muy justos a que su trabajo viese la luz pública en nuestro idioma; y yo le hubiera traducido íntegramente, si no me hubiesen detenido las consideraciones siguientes:

1.ª Paley trata en su obra muchos puntos que son peculiares a Inglaterra, y nada adaptables a nuestra España; y aun por esta razón Mr. S. Vincent omitió algunos de ellos en su traducción a la lengua francesa, y otros que tradujo los juzga superfluos fuera de la Gran Bretaña.

2.ª El autor inglés profesaba la religión anglicana, y de consiguiente en muchos artículos que se rozan con las verdades religiosas, me hubiera sido necesario abandonar o impugnar su doctrina.

3.ª Aun en puntos meramente filosóficos y no pudiendo, como no puedo, convenir muchas veces con este sabio inglés, me hubiera visto en la necesidad, o de publicar unas ideas que no tengo por suficientes, o de dar a varios pensamientos del autor un giro acomodado a mi modo de concebir; libertad incompatible con la fidelidad de un traductor.

Estas son las razones que he tenido para no traducir el texto literal de Paley; y así, al mismo tiempo que traduzco realmente su obra, la presento modificada, coordinando las materias según me ha parecido mejor, omitiendo, variando, añadiendo, u explicando lo que ha sido necesario para adoptar su doctrina; pues nunca la ofrecería yo al público si no la recibiese por mía. Mas a pesar de estas alteraciones, puedo asegurar que conservo los principios de la moral que establece Paley, como lo echará de ver el que esté familiarizado con el original, o quiera consultarle; ni yo podía desecharlos, porque los tengo por verdaderos en el fondo, y son sustancialmente los mismos que he consignado en mis escritos, e inculcado a mis discípulos en diez cursos de Filosofía Moral que he explicado en establecimientos literarios de esta corte.

La única diferencia, que más bien debe llamarse una ampliación de la doctrina de Paley, consiste en que este coloca la moralidad de las acciones humanas en su conformidad u oposición con la utilidad general, y por conexión necesaria con la voluntad de Dios que quiere lo que es útil a los hombres, de modo que, según él, una acción es buena porque es útil a la especie humana, y otra es mala porque es perjudicial; y yo, confesando con el autor que toda acción verdaderamente útil al género humano es buena, y toda acción verdaderamente perjudicial a la especie humana es mala, no convengo con él en que la razón por qué la acción útil es buena, sea su utilidad, y la razón por qué la acción perjudicial es mala, sea porque es perjudicial; sino que pasando más adelante, establezco que la razón formal por qué unas acciones son buenas, y otras son malas, está en su conformidad u oposición con el orden universal e indispensable, sin el cual nada puede existir ni concebirse; de modo que en último resultado, según mi modo de ver, la malicia de las acciones es la oposición a la existencia de las cosas, o su tendencia a que sean destruidas; lo que no puede menos de suceder subvertiéndose el orden, puesto que este no es otra cosa más, en las cosas materiales, que la conveniente disposición de las partes de que consta una cosa; conveniente digo, para que cada cosa sea lo que es: en cuyo supuesto claro está que oponerse al orden es oponerse a la existencia de las cosas. Es imposible que Dios deje de querer que existan las cosas, luego no es posible que deje de querer el orden, y así el que se opone al orden se opone a la voluntad de Dios. Mas como el orden no puede ser perjudicial, sino antes bien es muy útil a los hombres; cuando una acción propende al bien general de los hombres, podemos asegurar que es conforme al orden, y por lo mismo buena; y cuando tiende a perjudicar a la humanidad, podemos asegurar que es contra el orden, y por esta razón mala. Ampliado así el pensamiento de Paley, sigo al autor constantemente en su raciocinio, porque es preciso confesar que brilla en su modo de raciocinar una exactitud que jamás le abandona.

Todas las acciones opuestas o conformes al orden que debe reinar entre los hombres, son también opuestas o conformes a otro orden más alto; pero hay algunas, y no pocas, cuya conformidad u oposición con el orden inferior y secundario, o no es ninguna, o apenas se percibe, por su ninguna o remotísima conexión con la felicidad general de la sociedad humana. Para fijar pues su moralidad, y para conocerla, es preciso recurrir a un orden más elevado, a un orden primario, absoluto y esencial, no hipotético ni consiguiente. Este orden se halla enteramente olvidado en la obra de Paley, a lo menos como principio filosófico, sobre que discurrir acerca de la bondad o malicia de las acciones. Sin embargo, no es menos verdadero y necesario para este fin que el orden secundario, nosotros le establecemos y le seguimos en la investigación de la moralidad, conformándonos en esta parte con la doctrina de otros autores, especialmente con la del sapientísimo Muratori, si bien nos desviamos algo de él en cuanto al modo de formar la idea de este orden primario, antecedente y necesario, cuya falta o no existencia es absoluta y metafísicamente imposible; porque en último resultado no es más que la esencia de Dios.

No concibo yo la obligación del mismo modo que Paley; y así a dos capítulos que emplea para explicarla, sustituyo uno conforme a mis ideas. Nada dice el autor expresamente acerca de la conciencia, y de los premios y castigos, aunque implícitamente se hallan incluidos estos dos puntos en el texto de su obra: yo añado un capítulo aparte para cada uno de ellos. No me conformo con la opinión de Paley sobre la usura: trato de ella según mis principios; y omitiendo lo que dice acerca de la tolerancia religiosa, expongo las razones que hay en pro y en contra de ella.

Éstas son las variaciones principales que introduzco en la traducción; las demás no recaen por lo general sobre la sustancia de la doctrina.

Consultando la conveniente extensión del texto, y la comodidad del precio, he omitido algunas prenociones de psicología y teología natural; en atención también a que las ideas acerca de la existencia, naturaleza y atributos de Dios, se dan con la extensión suficiente en el tratadito de los fundamentos de religión; y para las correspondientes a la naturaleza, facultades y operaciones de nuestra alma, se hallan bastantes elementos en el cuerpo de la obra; elementos que fácilmente pueden desenvolver los profesores en la explicación de las materias morales.

Acaso algunos echarán de menos en mi trabajo las autoridades y citas, que tanto abundan en otros escritos. No hay cosa más fácil que aglomerar testimonios de otros autores que han pensado como nosotros; mucho más hallando, ya hecho este trabajo material en diferentes libros. Pero como dice juiciosamente en el prólogo nuestro Paley, “proponer semejantes citas como un argumento serio; querer fundar un deber de la moral en el testimonio de un poeta griego o romano, es jugar con la atención del lector, o más bien desviarle de todos los principios que deben dirigir nuestras investigaciones en asuntos morales.”

Y más adelante:

“Cuando nos fundamos en la autoridad de algún escritor, debemos expresar su nombre: cuando se ha hecho un descubrimiento en alguna ciencia, es una injusticia aprovecharse de él, sin citar al autor. Pero en un tratado que solo se funda en el raciocinio, en materias en que no caben descubrimientos, o innovaciones propiamente dichas, y en que a todo más será propio del autor que las trata, el modo de discurrir y juzgar acerca de las probabilidades; hubiera yo tenido por inútil, aun cuando me hubiera sido fácil, interrumpir el texto, o llenar las márgenes con citas y pasajes de aquellos autores, de cuyas ideas me hubiese valido.”

Añádase a esto el perjuicio que a mi parecer se causa a los jóvenes con esta profusión de erudición, especie de lujo científico y literario. Siempre he creído, y la práctica me confirma diariamente en esta creencia, que semejante ostentación de saber y de lectura abruma el entendimiento de los jóvenes estudiantes, si queremos que lo abrace todo su comprensión; porque no están preparados para recibir esa copia de doctrina, y ni siquiera pueden retener en la memoria el inmenso catálogo de autores que se ven citados en algunas obras. Gracias si se consigue que queden arraigados en su mente los principios y puntos capitales de la ciencia: lo demás es obra del tiempo y de la aplicación: en la corta edad de los cursantes hay que contar con la capacidad de cada uno, con la desaplicación de muchos, con la distracción de todos.

Es muy laudable el estilo del autor, que procuro yo conservar en mi producción; estilo estrictamente didáctico: mejor se consigue convencer al entendimiento, que debe ser el objeto de un libro de esta clase, con la fuerza del raciocinio y precisión del lenguaje, que no con los adornos de la oratoria, como quiera que siempre engalanan el discurso, y sirven mucho para deleitar y mover.

Me he valido para mi trabajo de la traducción de la obra de Paley a la lengua francesa por Mr. S. Vincent; pero he omitido toda la parte que comprende la filosofía política, por no sobrecargar la obra y hacerla más costosa con la agregación de un tratado que no se explica en nuestras aulas al mismo tiempo que la Filosofía Moral, aunque verdaderamente no es más que una aplicación de esta ciencia a ideas y objetos políticos. Además, esta parte de la obra de Paley es todavía más propia y peculiar de la Inglaterra, que la Filosofía Moral, y sería necesario refundirla casi toda para acomodarla a las circunstancias de nuestra Península; pero he tomado de ella lo que me ha parecido que no estaría fuera de su lugar incorporado en la Filosofía Moral.

El autor publicó también una Teología natural, y el Cuadro de las pruebas evidentes del cristianismo. No he visto ninguna de estas obras; y lo siento, porque atendido el espíritu filosófico de su autor, seguramente me hubieran servido de mucho para los Fundamentos de religión, que siguen a la Filosofía Moral. No obstante, me he valido para ellos de otro autor inglés, que copio en muchos artículos casi al pie de la letra, y confío que los lectores no quedarán descontentos de su modo de raciocinar. ¡Ojalá queden también satisfechos del todo de mi trabajo!

(páginas v-xvi.)

Principios de Filosofía moral

La filosofía moral es una ciencia que trata de la bondad y malicia de las acciones humanas, de las obligaciones del hombre y de las consecuencias de cumplir o no cumplir con ellas.

La filosofía moral se puede dividir en dos partes: especulativa y práctica.

En la parte especulativa, o en la teoría de la ciencia, se da la noción de la bondad o malicia, o sea de la moralidad de nuestras acciones, como asimismo de la obligación, de la conciencia, de las consecuencias de cumplir o no cumplir cada uno con sus deberes; es decir, de los premios y castigos. Igualmente se dan todas aquellas ideas en que se funda el conocimiento de lo que se enseña en la parte práctica.

(página 1.)

Parte especulativa

Capítulo primero

Moralidad de las acciones

La bondad o malicia de las acciones humanas, o sea su moralidad, no se determina por la naturaleza física de ellas: ha de haber una razón diferente de su naturaleza física, por la cual sean y se digan buenas o malas. ¿Y cuál es esta razón?

“Fue sentencia de algunos antiguos, renovada después por varios autores modernos, que la denominación que se da a ciertas acciones humanas, que nosotros llamamos honestas, justas o virtuosas, no se funda en cosa distinta de la misma denominación, y que estos nombres no son otra cosa que la utilidad, o lo útil solamente, a cuya contemplación, y no por otro motivo, se introdujeron semejantes términos. Tuvieron los sabios, por ejemplo, como una cosa ventajosa a la república, que aquel que entraba en posesión de algún terreno no sujeto a otro hombre, y pasaba a cultivarlo, adquiriese siempre derecho y dominio sobre el tal terreno, e hiciese suyos los frutos. Porque de este modo se animarían todos a cultivar la tierra, cosa tan necesaria a la república; llamaron justo a este dominio, y justicia y virtud el que se le mantuviese al justo poseedor. Al contrario, porque conocieron cuán dañoso sería a la república que un hombre perturbase el dominio justo del otro y le hurtase los frutos de sus campos; por tanto, llamaron injusticia, inhonestidad, y vicio el robar la hacienda de otros. Del mismo modo, considerando cuán provechoso es al hombre el refrenar su cólera, contener su lengua y sus bestiales apetitos, dieron el nombre de virtud a semejantes acciones y de vicio a las contrarias. De la misma manera, viendo el perjuicio y desconcierto que de los homicidios, de los engaños, de los adulterios y otras acciones semejantes, se sigue, tanto al pueblo cuanto a los particulares, tomaron motivo para llamar viciosas, deshonestas e injustas tales acciones. Por tanto, Horacio, sectario de Epicuro, dejó dicho: Ipsa quoque utilitas, justi prope mater et æqui. Pero aquí no se controvierte si los primeros autores de estos nombres y de las leyes, pensaron solamente en lo útil que de ellas podía seguirse. La dificultad está en ver si solamente la utilidad ha sido en alguna ocasión, y si aún hoy también es la que hace laudables y elegibles las acciones que llamamos honestas, justas y virtuosas. Es cierto que todo aquello que contiene o encierra en sí honestidad, justicia y virtud, es un bien útil, no menos para el común que para los particulares; y cuanto más se multipliquen en una república las acciones buenas y honestas, tanto mayor será la utilidad y felicidad de la misma república: pero por otra parte, es evidente que lo honesto y lo justo, o sea la bondad moral de las humanas operaciones, no nace de la misma utilidad” (Muratori), sino que tiene otro principio de donde procede; o lo que es lo mismo, que las acciones no son moralmente buenas porque son útiles, sino por otra razón. Pues esta razón es la que vamos buscando.

Nosotros decimos que la moralidad de las acciones humanas consiste en su conformidad o desconformidad con el orden, tanto primario como secundario, y de consiguiente con la voluntad de Dios: porque es imposible que Dios deje de querer el orden.

Mas como no se forma fácilmente una idea clara y distinta de lo que queremos significar con la palabra orden, procuraré explicar, del modo más sencillo que me sea posible, lo que yo entiendo por orden.

No hablamos aquí del orden que reina y brilla en la naturaleza física y material, en este mundo universo, corpóreo y visible, obra grandiosa del poder y sabiduría de Dios; sino de aquel orden que debe buscarse en las relaciones que median entre Dios y el hombre, y en las que tienen entre si los hombres que viven en sociedad.

El orden, pues, en este sentido es de dos maneras: primario y secundario. El orden primario no es más que la esencia de Dios y la esencia del hombre. La esencia de Dios consiste en ser infinitamente perfecto; conque todo lo que sea una perfección pertenece a la esencia de Dios; y es, entre otras, una perfección el mandar y ser obedecido, y en caso de no serlo, que sea castigado el que no obedezca: es una perfección, en un ser infinito, querer que los demás seres se acerquen, cuanto lo permita su naturaleza, a su infinita perfección. La esencia del hombre es ser un animal racional y libre, dependiente de Dios; y esta dependencia lleva consigo la necesidad de obedecer a Dios, so pena de ser castigado: el hombre tiene también esencialmente la facultad de acercarse, cuanto lo permita su naturaleza, a las perfecciones de Dios. Diremos, pues, que las acciones humanas se conforman con el orden primario, si se conforman con la esencia divina y con la esencia del hombre; y como hay una correlación necesaria entre la esencia de Dios y la esencia del hombre, siempre que las acciones humanas se conforman con la esencia de Dios, se conforman también con la esencia del hombre y viceversa. Es, pues, conforme al orden primario que el hombre obedezca a Dios, y que con sus acciones se acerque cuanto pueda a su infinita perfección. El orden secundario consiste en una disposición tal de las cosas, que con ella se consiga el fin que Dios se ha propuesto en criar al hombre y constituirle en sociedad. Diremos, pues, que el hombre acomoda sus acciones con el orden secundario, cuando las dirige del modo conveniente para que contribuyan a que se logre aquel fin.

Es imposible que Dios no quiera el orden primario; es decir, es imposible que Dios no quiera mandar al hombre, ni que el hombre esté dependiente de su infinita superioridad y voluntad santísima; lo contrario, sería querer no ser lo que esencialmente es, infinitamente perfecto. También es imposible en Dios no querer que las acciones del hombre se conformen en lo posible con sus infinitas perfecciones, como si le fuera indiferente, que siendo el infinitamente veraz, sea el hombre falaz; que siendo infinitamente benéfico, sea el hombre maléfico; que siendo infinitamente misericordioso, sea el hombre cruel.

Del mismo modo, es imposible que Dios no quiera que el hombre acomode sus acciones con el orden secundario. Sería una contradicción en Dios haber criado al hombre, y haberle destinado a vivir en sociedad, con algún fin, como es necesario suponer, y no querer que el hombre obre conforme al fin que el mismo Dios se ha propuesto.

De consiguiente, Dios quiere que el hombre acomode sus acciones al orden, así primario, como secundario.

Resta ahora saber cómo puede conocer el hombre si sus acciones se conforman, o no, con el orden, ya sea el primario, ya el secundario, y por consecuencia, con la voluntad de Dios.

(páginas 2-7.)

Capítulo II

Por qué medios podemos llegar a conocer la moralidad de las acciones

El padre de Cayo Toranio había sido proscrito por los triunviros. Cayo Toranio, que había seguido el partido de estos, manifestó a los soldados que perseguían a su padre, el sitio donde se ocultaba, dándoles al mismo tiempo las señas de su persona, para que le conociesen al instante que le encontrasen. El anciano, más cuidadoso de la fortuna y vida de su hijo, que de la poca vida que le quedaba, luego que vio a los oficiales, empezó a preguntarles si su hijo se conducía bien, y si había cumplido con su deber a satisfacción de sus jefes. “Pues ese hijo, respondió uno de los soldados, ese hijo a quien tanto amas, es el que te ha entregado; por sus informes te hemos preso y vas a morir” y al mismo tiempo le atravesó el pecho con la espada, y el infeliz padre murió sintiendo menos su propia desgracia que la iniquidad de su hijo (Valer. Maxim. lib. 19, cap. II).

Se trata ahora de saber si refiriendo este suceso a un salvaje sin experiencia y sin instrucción, privado desde la infancia de toda comunicación con los demás individuos de su especie, y no pudiendo de consiguiente ser modificado en manera alguna por el ejemplo, la autoridad, la educación, la simpatía, el hábito, experimentaría, o no, al oír esta relación, alguna parte del sentimiento de reprobación contra la conducta de Toranio, que experimentamos nosotros.

Los que sostienen la existencia de un sentido moral, de máximas innatas, de una conciencia natural; que son instintivos el amor de la virtud, y el odio del vicio, o bien la percepción intuitiva de lo justo y de lo injusto (todo lo cual no son más que modos diferentes de explicar la misma opinión), afirman que la experimentaría.

Los que niegan la existencia de un sentido moral &c., afirman que no la experimentaría.

Como nunca se ha hecho la experiencia, y por la dificultad de hallar un sujeto con quien hacerla (prescindiendo de la imposibilidad de proponerle la cuestión en el caso que se le encontrase), parece que no se está en el caso de hacerla, no se puede juzgar lo que sucedería, sino por las probabilidades de la razón.

Los que sostienen la afirmativa, observan que nosotros aprobamos los ejemplos de generosidad, de gratitud, de fidelidad &c., y condenamos los ejemplos contrarios instantáneamente, sin deliberación y sin que en ello se mezcle ningún interés personal, muchas veces sin conocer y sin poder dar razón de nuestra aprobación; que esta aprobación es uniforme y universal, pues el mismo género de conducta se aprueba y desaprueba en todos tiempos y en todos los países del mundo; circunstancias, dicen ellos, que indican fuertemente la acción de un instinto o de un sentido moral.

Por otro lado, a los partidarios del sistema opuesto no les faltan respuestas a la mayor parte de estos argumentos.

Desde luego, en cuanto a la uniformidad que alegan los primeros, les disputan el hecho, observando que, según las relaciones auténticas de historiadores y viajeros, apenas hay algún vicio que no haya sancionado la opinión pública en alguna época o en algún país del mundo: que en unas partes es un deber de la piedad filial alimentar a los padres ancianos, en otras poner fin a sus días; que el suicidio ha pasado en algún tiempo por heroísmo, y en otro por cobardía; que el robo, castigado por la mayor parte de las leyes, era muchas veces recompensado por las leyes de Esparta; que el comercio libre de los dos sexos, aunque condenado por las leyes y la opinión de todas las naciones civilizadas, se halla establecido entre los salvajes de los trópicos, sin reserva, sin desgracia y sin que se avergüencen aquellos naturales; que algunos crímenes, que ni aun se pueden nombrar, han tenido sus defensores entre los sabios de tiempos muy celebrados; que si se alegra un habitante de las naciones civilizadas de Europa siempre que ve alrededor de sí la felicidad, la tranquilidad y las satisfacciones, no se alegra menos un salvaje de América con los dolores atroces y con las contorsiones de una víctima que se está abrasando en una hoguera; que aun entre nosotros, y en el estado tan perfeccionado de conocimientos morales en que al presente nos hallamos, falta mucho para que estemos de acuerdo en nuestras opiniones y sentimientos; que se reprueba o aplaude alternativamente el duelo, según el sexo, la edad o la condición de la persona que habla; que el perdón de las injurias y de los insultos, se mira por una clase de personas como una magnanimidad, y por otra como una bajeza; que en los ejemplos que hemos citado, y tal vez en otros muchos, la aprobación moral sigue los usos e instituciones del país en que se vive; usos e instituciones que ellos mismos deben su origen a la necesidad, al clima, situación o circunstancias locales del país, o han sido establecidos por la autoridad arbitraria de algunos gobernantes o por el capricho veleidoso de la multitud: circunstancias todas que se parecen muy poco a la mano firme y a los rasgos indelebles de la naturaleza.

Después de todo, como a pesar de estas excepciones no se puede negar que ciertas acciones reclaman y reciben el aprecio del género humano en contraposición de otras, y son generalmente, si no universalmente, aprobadas, los adversarios del sentido moral dicen que la aprobación general de la virtud, aun en los casos en que no nos guie ningún interés personal, puede explicarse, sin recurrir a un sentido moral, del modo siguiente:

Habiendo observado en algunos casos que tal acción particular nos ha sido útil, o ha podido serlo, la aprobamos naturalmente en nuestro interior; y este sentimiento de aprobación acompaña después a la idea o recuerdo de aquella acción, aunque ya no exista la utilidad particular que en ella percibimos al principio.

Y esta duración del sentimiento, después que ha cesado el motivo que lo ha producido, es únicamente lo que se verifica en otras circunstancias posteriores; por ejemplo, respecto de la pasión por el dinero, que nunca es tan viva como en algunos viejos ricos y enfermos, sin familia que mantener, sin amigos que obsequiar, y para quienes de consiguiente no es de ningún uso el dinero, ni tiene valor alguno real, como ellos mismos lo experimentan por lo común. Sin embargo, un hombre de esta clase se alegra tanto con las ganancias, o se entristece tanto con las pérdidas que ha tenido, como el primer día que abrió su tienda, o como si su propia subsistencia dependiese del buen éxito de su negociación.

De este modo empieza el hábito de aprobar ciertas acciones, y una vez arraigado, no es difícil explicar cómo se trasmite y perpetúa; porque en lo sucesivo, la mayor parte de los que aprueban la virtud, lo hacen por autoridad, por imitación, y por un hábito de aprobar tales o tales acciones, adquirido desde la primera juventud, y que va recibiendo diariamente en el progreso de la edad un nuevo vigor, ya por la censura, ya por la aprobación que recibe su conducta, y ya por los libros que leen, por las conversaciones que oyen, por la aplicación común de los epítetos, por el giro general de la lengua, y por otras mil causas, cuyo efecto ordinario es que una sociedad de hombres débilmente acometidos de la misma pasión, se la comunican bien pronto unos a otros en el más alto grado. Tal es el caso en que se halla en el día cada uno de nosotros; y esta es la razón por qué son, o imperceptibles, o inútiles los efectos de la simpatía de que hemos hablado anteriormente.

Entre las causas que hemos asignado de la perpetuidad y generalidad de unos mismos sentimientos morales en toda la especie humana, hemos contado la imitación. Se puede observar la eficacia de este principio, especialmente en los niños. En efecto, si hay en ellos alguna cosa que merezca el nombre de instinto, es su inclinación a imitar. Pues bien, nada imitan o aplican más pronto los niños que las expresiones de afecto y de aversión, de aprobación, de aborrecimiento, de resentimiento y otras semejantes. Una vez unidas estas expresiones y las pasiones que significan (y lo son bien pronto por la asociación misma que une las palabras y las ideas), la pasión sigue a la expresión, y su objeto es aquel, al cual el niño ha formado el hábito de unir la calificación o epíteto. En una palabra, cuando casi todos nuestros conocimientos nos vienen de la imitación, ¿debemos admirarnos que la misma causa entre en la formación de nuestros sentimientos morales?

Otra objeción considerable contra el sistema de los instintos morales, es que no hay máxima ninguna en moral, que se pueda llamar innata, porque acaso será imposible señalar una sola que sea absoluta y universalmente verdadera, o en otros términos, que no se acomode a las circunstancias. La obligación de cumplir una promesa, que es un principio capital en la moral, depende de las circunstancias en que se ha hecho la promesa. Puede haber sido ilegítima, puede llegar a serlo después, puede ser incompatible con otras promesas anteriores, o errónea, o arrancada con violencia. En todas estas circunstancias puede haber casos en que sea muy dudosa la obligación de cumplir la promesa.

Se propone también otro argumento para impugnar la doctrina del instinto moral. A este instinto, dicen algunos, sería necesario que acompañase una idea clara y exacta de su objeto. El instinto y la idea del objeto son inseparables, aun en nuestra imaginación, y van tan necesariamente acompañados como las ideas correlativas; es decir, para hablar con claridad, que si la naturaleza nos conduce a aprobar algunas acciones particulares, debemos también haber recibido de la misma naturaleza una noción distinta de la acción que debemos aprobar; noción que ciertamente no hemos recibido.

Pero como este argumento tiene igual fuerza respecto de todos los instintos, y desmentiría su existencia lo mismo en los animales que en los hombres, me parece difícil que convenza a nadie, aunque también es difícil dar una respuesta satisfactoria.

Por todas estas razones parece que no hay instintos, según se quiere que se componga de ellos el sentido moral, o que es imposible en el día distinguirlos de las preocupaciones y de los hábitos. En consecuencia, no podemos fundarnos en ellos para raciocinar sobre materias morales: quiero decir, que no es un modo seguro de proceder el tomar ciertos principios por otros tantos impulsos o instintos de la naturaleza, y sacar en seguida conclusiones de estos principios o impulsos acerca de la justicia o injusticia de las acciones, independientemente de cualquiera otra consideración.

Aristóteles asentó como máxima fundamental y evidente por sí misma que los bárbaros son esclavos por su naturaleza, y de este principio saca una serie de consecuencias para justificar la política que reinaba en su tiempo. Y yo pregunto, si no es también evidente aquella máxima para los comerciantes que negocian en la costa de África.

Es muy fácil establecer un principio: y según lo vemos por Aristóteles, parece que la autoridad, la conveniencia, la educación, las preocupaciones, y el uso general contribuyen mucho para formarlos: las leyes de la moda se toman fácilmente por órdenes de la naturaleza.

Por cuya razón, me parece, que un sistema de moral cimentado sobre los instintos, solo servirá para hallar razones y excusas favorables a las opiniones y usos establecidos, sin corregir o reformar, sino raras veces, los unos o las otras.

Pero, aunque admitamos la existencia del instinto, ¿cuál es, pregunto yo, su autoridad? Nadie, se responderá, puede obrar premeditadamente contra un instinto, sin experimentar un secreto remordimiento de la conciencia. Pero este remordimiento se puede sobrellevar muy bien, y si el delincuente prefiere someterse a él en favor del placer o de la utilidad que espera de su corrupción; o si halla que el placer del delito excede al remordimiento de la conciencia, cosa de que él mismo es el juez, y sobre la cual no se puede engañar, cuando experimenta a un mismo tiempo los dos sentimientos, en este caso el partidario de los instintos morales nada tiene que decirle.

Porque si alega que estos instintos son otras tantas indicaciones de la voluntad de Dios, y por consiguiente de lo que tenemos que esperar después de esta vida, respondo que esto es apelar a una regla y un motivo, posteriores a los mismos instintos, y que podemos conocer por un medio más seguro; aun suponiendo que haya lugar a disputar si existen o no máximas instintivas, y siendo como es difícil determinar cuáles sean estas.

Lo que yo pienso es que, en la filosofía moral, lo mismo que las demás ciencias, hay verdades evidentes por sí mismas, que el hombre conoce sin ningún raciocinio, necesariamente, si tiene expedito el uso de su facultad cognoscitiva; así como, si tiene expedito el sentido de la vista, necesariamente ve la luz en ella misma y no por otro medio. En la metafísica, por ejemplo, cualquiera conoce que es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo; y esta verdad la conocemos todos, sin que preceda ninguna comparación, ninguna reflexión, ningún discurso. Pues del mismo modo cualquiera conoce que es malo ofender a Dios, que es malo hacer daño al prójimo sin razón; que es bueno agradar a Dios, que es bueno socorrer al prójimo: y estas verdades las vemos todos en sí mismas, no las deducimos de ninguna otra verdad, no empleamos ningún medio para sacarlas por consecuencia; en nada influyen para conocerlas ni la educación, ni las preocupaciones, ni los hábitos, ni las circunstancias: conocemos que siempre y por siempre, cualesquiera que sean las circunstancias, es malo ofender a Dios, es malo hacer daño al prójimo sin razón: así lo han conocido y lo conocen todos los hombres, en todos tiempos y en todas partes, lo mismo el filósofo que el rústico, el culto europeo que el cafre y el hotentote.

Ni puede menos de ser así, porque siendo imposible que Dios no quiera el orden, así primario como secundario, y habiendo criado al hombre con una alma espiritual, intelectiva y libre, capaz por lo mismo de acomodar sus acciones con el orden, necesario es que el hombre conozca lo que se conforma o no se conforma con él; y claro está que el ofender a Dios es contra el orden primario, y el hacer daño al prójimo sin razón, no solo es opuesto al orden primario, sino también al secundario.

Ni este conocimiento nos viene de un instinto: es el producto del ejercicio de las facultades de nuestra alma.

Pero no se debe inferir de aquí que todos los hombres podrán hacer la debida aplicación, o sacar consecuencias legítimas de las primeras verdades de la moral. Usando el hombre rectamente de su razón, poniendo la diligencia suficiente, no dejándose arrastrar de los sentidos, reflexionando, en fin, puede llegar a conocer, no todas en verdad, pero a lo menos las máximas necesarias para que no se trastorne esencialmente el orden. No todas hemos dicho, porque vemos que aun los hombres más doctos y virtuosos disputan acerca de la bondad o malicia de algunas acciones; si bien aún en estos casos ha provisto el Señor que el hombre entienda fácilmente cuál debe ser la regla de su conducta para no faltar al orden, como veremos cuando hablemos de la conciencia. Admiremos la divina providencia, la cual ha dispuesto que sea muy corto el número de hombres que pueden trastornar físicamente el orden secundario, por no poder conocer ni aun las primeras verdades de la moral, y que los demás hombres, como en número incomparablemente mayor, puedan contenerlos fácilmente: tales son los dementes; y al contrario, que si es muy grande el número de los que no pueden conocer las verdades fundamentales de la moral, no puedan físicamente trastornar el orden: estos son los niños.

Por desgracia, no siempre usa el hombre rectamente de su razón, y extraviándose frecuentemente en su discurso, saca de los principios de la moral consecuencias falsas y monstruosas, como tristemente nos lo enseña la historia del linaje humano.

Supuesto, pues, que el hombre se extravía fácilmente en la senda de la moral, ¿cuál es la guía, o llámese la regla, que debe seguir para no extraviarse? Dos son los medios que ha dado Dios al hombre para este fin, la razón, y la revelación. Repetimos que usando el hombre debidamente de su razón, no dejará de conocer, si no todas, a lo menos las verdades necesarias para que se cumpla la voluntad de su Criador, o lo que es lo mismo, para que se conserve el orden. Mas “para esto es necesario que se ilustre la razón humana con todas las ideas exactas y convenientes para formar juicios verdaderos, ordenarlos en series, y deducir justas consecuencias. El hombre depende en la adquisición de sus ideas, de la educación y circunstancias en que se halla, esto es, de las costumbres públicas y privadas, del gobierno, religión y demás calidades del pueblo en que nace: si tiene la desgracia de que estos principios sean tales que inspiren en su alma erradas ideas, hará juicios falsos y deducirá falsas consecuencias. Un joven se convence a las primeras observaciones de que debe reverenciar a la Divinidad. Pregunta, examina y oye que el modo de desempeñar esta obligación, es ofrecer en altares impuros sacrificios indecentes, u otra ridícula demostración de temor y de respeto. A esto se persuade, y en este error vivirá, si una profunda meditación no le desengaña, o si una luz segura e incapaz de error no le ilumina” (Martel).

Lastimoso es el cuadro de las costumbres públicas que nos presenta la historia, cuando el hombre se ve entregado únicamente a la luz de la razón. Un tiempo hubo en que el mismo Dios se arrepintió de haber criado al hombre, y tuvo que exterminar casi toda la raza humana. Se ve, pues, que abandonado el hombre a sí mismo, nunca llega a conocer todas las verdades morales que son necesarias para la conservación del orden, por no usar, como debe, de su razón en la investigación de un objeto tan importante. De aquí nace la necesidad de la revelación, o de que Dios manifieste al hombre las verdades religiosas y morales por otro conducto que por la luz de la razón. Así lo ha hecho el Señor, como lo probaremos en los fundamentos de religión.

Esta revelación es una guía segurísima, infalible, y a la cual debemos atenernos siempre. Mas como no por eso debemos descuidar el ejercitar nuestra razón, pues no nos la ha dado el Criador para tenerla ociosa; y siendo el oficio del filósofo buscar la verdad, su fundamento, sus causas y sus efectos, usando de su racionalidad, o sea de las facultades de su alma, vamos a ver si la razón nos proporciona también algún medio para conocer las verdades morales, no solamente aquellas que se conocen por sí mismas, sino también las que no se nos presentan con esta evidencia.

Cuando Dios crió la especie humana, deseaba seguramente su felicidad, y dispuso con este designio todas las cosas en el orden que las vemos.

Una invención supone un designio, y la tendencia predominante de la invención indica la disposición del inventor. El mundo abunda en invenciones; y todas las invenciones de que nosotros tenemos conocimiento se dirigen hacia un objeto bienhechor. El mal existe sin duda, pero nosotros mismos conocemos, que nunca es el objeto mismo de la invención. Los dientes fueron inventados para comer, y no para causar dolor; el que causan algunas veces es accidental a la invención. Al describir algunos instrumentos de agricultura, no se puede decir que la hoz se ha hecho para cortar los dedos del segador, aunque según la construcción de este instrumento y el modo con que se usa, suceda aquel accidente algunas veces. Pero si fuerais llamado a describir los instrumentos de la tortura y del suplicio, esta herramienta, diríais, se hizo para estirar los nervios; esta para dislocar las junturas; esta para romper los huesos; esta otra para desollar las plantas de los pies: de modo que, en este caso, el sufrimiento y los tormentos son el objeto mismo de la invención. Pues bien, nada de esto se halla en la naturaleza, ni en ella vemos jamás un enlace de invenciones hechas para ejecutar un mal designio. Si Dios se hubiera propuesto nuestra infelicidad, seguramente hubiera llenado su objeto formando nuestros sentidos de manera que fuesen para nosotros unos manantiales de tormentos, tanto como ahora son unos instrumentos de satisfacción y de placer, o colocándonos en medio de objetos tan mal adaptados a nuestros órganos, que nos estuviesen hiriendo continuamente en lugar de proporcionarnos placer o reposo. Hubiera podido hacer, por ejemplo, todo lo que habíamos de gustar, amargo: todo lo que habíamos de ver, horrible; todo lo habíamos de tocar, abrasador; todo olor, infección; todo sonido, discordancia.

Ningún anatómico ha descubierto tampoco un sistema de órganos calculado con el designio de producir dolores o enfermedades; ninguno ha dicho, al explicar las diferentes partes de que consta el cuerpo humano, esto es para irritar; esto para inflamar; este conducto está hecho para llevar la piedra a los riñones; esta glándula sirve para formar la secreción del humor que constituye la gota. Si por acaso encuentra una parte de cuyo uso no tiene conocimiento, no por eso sospechará, que está colocada allí para incomodar, molestar o atormentar; conque si Dios ha hecho uso de su infinita sabiduría para una invención favorable a nuestra felicidad, y puesto que el mundo se conoce ha sido dispuesto desde el principio con este designio, y permanece por tan largo tiempo en la misma disposición, debemos suponer que subsiste también el mismo designio.

La contemplación de la naturaleza en su universalidad, más bien confunde al alma, que la afecta. Brilla siempre en la perspectiva un punto, en el cual se detiene la vista; un ejemplo solo quizás, por el cual cada hombre se siente más convencido que por todos los demás juntos. A mí me parece que veo la benevolencia divina más claramente en los placeres de los niños, que en ninguna otra cosa del mundo. Los placeres de los hombres ya formados, pueden mirarse hasta cierto punto como un efecto de sus propios cuidados; sobre todo, si para conseguirlos se necesita industria, invención y perseverancia; o si se fundan como los de la música, la pintura &c., sobre algunas cualidades adquiridas. Pero los placeres de un niño que goza salud, proceden tan manifiestamente de algún otro, cuya benevolencia se conoce tan fuera de duda, que cada niño que yo veo entregado a sus juegos, produce en mi alma una especie de evidencia sensible del dedo de Dios, y de la intención que le dirige.

Pero el ejemplo que choca más vivamente a un hombre, es el verdadero ejemplo para él, y como apenas pueden detenerse dos en uno mismo, esto mismo prueba la abundancia de los ejemplos que nos rodean. Es evidente, pues, que Dios quiere y desea la felicidad de sus criaturas.

Esta misma consecuencia que nos proporciona nuestra naturaleza, y la contemplación de los objetos que nos circundan, la sacamos igualmente a poco que reflexionemos sobre la esencia y atributos de Dios. Un hombre rústico, destituido de las luces de la filosofía, no formará tal vez por sí solo una idea exacta de la naturaleza infinita de Dios; pero no hay ninguno que desconozca en la divinidad la superioridad sobre todo lo que existe, y la bondad para con todos los seres, que dependen de su cuidado; ni abrigará jamás la idea de que pueda caber la malevolencia en un ser tan grande, tan poderoso e independiente. Mas el filósofo alcanza y está convencido de que hay un ser anterior a toda la naturaleza, y de esta verdad deduce legítimamente, que este ser es necesario, criador y conservador de todo lo que existe, infinito por lo mismo en esencia y perfecciones. Es, pues, infinitamente benéfico, y es imposible que haga mal, y que deje de hacer bien a sus criaturas. Todo, pues, cuanto quiere que haga el hombre, es útil al hombre, y contribuye a su felicidad.

Así, pues, el medio de conocer por la luz de la razón, si nuestras acciones son conformes a la voluntad de Dios, y de consiguiente al orden tanto primario como secundario, es, en las que dicen próximamente relación a Dios, considerar si son conformes a la infinita perfección de Dios, a su bondad, veracidad y más perfecciones, y sobre todo a la soberanía que le es esencial, y si son conformes correlativamente a nuestra esencial inferioridad y dependencia de Dios: y cuando nuestras acciones dicen relación también a nosotros mismos y a nuestros semejantes; considerar la tendencia de cada acción a proporcionar o impedir, aumentar o disminuir nuestra felicidad. De este modo conoceremos, si nuestras acciones son conformes al orden tanto primario como secundario.

(páginas 7-24.)

Capítulo III

De la utilidad

Las acciones, pues, especialmente las que tienen por objeto a nosotros mismos, o a nuestros semejantes, para juzgar si son conformes al orden secundario, y de consiguiente, si son moralmente buenas, deben estimarse por su tendencia; siempre que una acción sea verdaderamente útil, podemos afirmar que es conforme al orden, y por consecuencia moralmente buena.

Pero contra esta conclusión se ofrece una objeción notable; a saber, que hay muchas acciones que son útiles, y que ningún hombre de buen sentido convendrá jamás en que son moralmente buenas. Hay ocasiones en que sería muy útil la mano de un asesino. El poseedor actual de una gran fortuna emplea su influencia y sus riquezas en mortificar, corromper u oprimir a cuantos están a su lado; pero en muriéndose pasarían sus bienes a un sucesor de carácter opuesto. Sería, pues, útil, hacer que desapareciese cuanto antes semejante hombre, puesto que de este modo toda la vecindad trocaría un peligroso tirano por un bienhechor sabio y generoso. También puede ser útil robar a un avaro, y distribuir su dinero a los pobres, porque este dinero produciría seguramente más bienes empleado en alimentar y vestir una docena de familias desgraciadas, que cerrado con tres llaves en el arca del avariento. También puede ser útil conseguir un destino, un beneficio, un asiento en las cortes por la corrupción o por un juramento falso, porque en esta posición se puede servir al público con más fruto, que en una condición privada. ¿Diremos, pues, que estas acciones son moralmente buenas, justificando de este modo el asesinato, el robo, el soborno y el perjurio? ¿O tendremos que abandonar nuestro principio de que la utilidad es el medio para conocer la bondad moral de una acción?

No es necesario hacer ni lo uno ni lo otro.

La verdadera respuesta es la siguiente: estas acciones a pesar de todo, no son útiles, y por esta razón se conoce, que no son moralmente buenas.

Para ver con claridad en este asunto, es necesario observar que las malas consecuencias de las acciones son de dos maneras, particulares y generales.

La mala consecuencia particular de una acción es el mal que ésta sola acción ocasiona directa o indirectamente.

La mala consecuencia general es la violación de alguna regla general indispensable.

Así, la mala consecuencia del asesinato de que acabamos de hablar, es el espanto y el dolor que experimentaría la persona asesinada, la pérdida de su vida, que es tan preciosa y acaso más para el malo, que para el hombre de bien; y últimamente, el perjuicio y la aflicción que su muerte podría causar a su familia, a sus amigos y clientes.

La mala consecuencia general es la violación de esta regla general indispensable, que ningún hombre debe ser muerto por sus crímenes, sino por la autoridad pública.

Así, pues, aunque esta acción no tenga malas consecuencias particulares, y aunque las tuviera buenas, no es sin embargo útil, a causa de la consecuencia general, que es mucho más importante, y que es mala. Lo mismo se puede decir de otros mil ejemplos que pudieran presentarse.

Pero como esta solución supone que el mundo se gobierna por reglas generales, réstanos probar su necesidad.

(páginas 24-28.)

Capítulo IV

Necesidad de las reglas generales

Hemos dicho que Dios ha establecido y quiere que se conserve el orden secundario, o lo que es lo mismo, que el hombre haga todo aquello que es conducente a la consecución de los fines que se ha propuesto su eterna sabiduría, de los cuales no puede andar separada la verdadera felicidad de la especie humana. Para esto es necesario que haya reglas generales por donde pueda gobernarse el hombre.

Es imposible permitir una acción y prohibir otra, sin manifestar alguna diferencia entre ellas. En consecuencia, todas las acciones de una misma especie, deben ser generalmente permitidas o generalmente prohibidas. Conque si la permisión general es perniciosa, es absolutamente necesaria la prohibición general.

Así, volviendo al caso del asesinato, el asesino quita la vida al rico avariento, porque le cree mejor muerto que vivo. Mas si se autoriza esta excusa en el caso presente, es necesario autorizarla también en favor de todos aquellos que obren del mismo modo y por el mismo motivo; es decir, es necesario autorizar a todos para matar al primero que pasa, si se le tiene por inútil o perjudicial: lo que en el hecho sería confiar la seguridad y la vida de cada uno al mal humor, a la furia o fanatismo de su vecino; disposición que llenaría bien pronto el mundo de confusión y desdichas, y pondría fin a la sociedad, si no exterminaba la especie humana.

La necesidad de las reglas generales en el gobierno humano es manifiesta; ¿pero se encuentra también en la economía Divina? ¿En esta distribución de castigos y recompensas, de la cual nunca debe apartar sus ojos el moralista?

Respondo que las reglas generales son necesarias en todo gobierno moral; y por gobierno moral entiendo toda disposición, cuyo objeto es influir en la conducta de las criaturas racionales.

Porque si de dos acciones enteramente semejantes, una se castiga, y otra se perdona o recompensa (y esta sería la consecuencia de no admitir reglas generales), los seres sometidos a semejante clase de gobierno, no sabrían a qué atenerse, ni lo que habrían de hacer. La recompensa y los castigos dejarían de serlo; no serían más que unos accidentes, como la caída de un rayo, el descubrimiento de una mina, el acertar o errar jugando a la lotería; producirían ya la pena, ya el placer con su presencia, pero no con arreglo a ningún orden conocido, y no procediendo de ningún género particular de conducta, tampoco podrían tener ninguna influencia anterior sobre las acciones.

La atención, pues, a las reglas generales se halla contenida en la idea misma de la recompensa y del castigo. De consiguiente, pues, que se deben esperar de la mano de Dios castigos o recompensas, debemos creer que procederá en esta distribución por medio de reglas generales.

Pero en toda acción es necesario considerar sus efectos y consecuencias lejanas y colaterales, lo mismo que las inmediatas y directas; porque es claro que en el cálculo de las consecuencias de una acción, importa poco la distancia a que se encuentran.

Para grabar esta doctrina en la mente de los jóvenes y para enseñarles a extender su vista más allá de las consecuencias inmediatas de un delito, voy a poner aquí algunos ejemplos, en que la consecuencia particular es comparativamente de muy poca importancia, o en que la culpabilidad del crimen y la severidad con que lo castigan las leyes, se funda casi enteramente en la consecuencia general.

La consecuencia particular de fabricar moneda falsa, es la pérdida de un duro o medio duro para el que recibe la moneda contrahecha: La consecuencia general (y por esta entiendo la consecuencia que se seguiría si se permitiese generalmente esta práctica) es abolir el uso de la moneda.

La consecuencia particular de falsificar una letra de cambio, es la pérdida de una cantidad de dinero para el que acepta la letra falsificada; la consecuencia general es la cesación del curso del papel moneda.

La consecuencia particular de robar carneros o caballos, es la pérdida, para el propietario, del precio del carnero o del caballo robado; la consecuencia general es que no podría fertilizarse la tierra, ni suministrar a los mercados este género de ganado.

La consecuencia particular de entrar en una casa, cuando están fuera sus dueños, es la pérdida de un par de candeleros o de algunos cubiertos de plata; la consecuencia general es que nadie podría dejar su casa sola.

La consecuencia particular del contrabando puede ser una diminución de la renta nacional, quizá demasiado pequeña para tenerla en cuenta; la consecuencia general es la destrucción entera de un ramo considerable de la renta pública, un aumento, proporcionado de impuestos sobre los otros ramos, y la ruina de todo comercio abierto y honesto del artículo ilegalmente introducido.

La consecuencia particular de faltar un oficial a su palabra, es la pérdida de un prisionero, que tal vez no vale la pena de ser custodiado; la consecuencia general es que se negaría a todos los demás este alivio del cautiverio.

Lo que prueba incontestablemente la importancia superior de las consecuencias generales, es que los delitos son los mismos y se castigan del mismo modo, aunque la consecuencia particular sea del todo diferente. El delito y la suerte del que violenta una puerta, son siempre los mismos, que haya robado cinco duros o que haya robado cincuenta: la razón es que la consecuencia general es la misma en un caso que en otro.

Concluiremos este asunto de las consecuencias con la siguiente reflexión: puede alguno imaginarse que sus acciones, con respecto al público, no son de mucha consideración; pero tampoco la tiene mayor el que las hace; de consiguiente, si su delito causa poco efecto en el interés general, su castigo o su destrucción no está en una escala mayor en la suma de felicidad o desgracia de toda la especie.

(páginas 28-31.)

Capítulo V

De la felicidad humana

Una vez que la bondad o malicia de las acciones humanas, es decir, su conformidad o no conformidad con el orden secundario, y de consiguiente con la voluntad de Dios, se conoce en el hecho de ser conformes u opuestas al bien y felicidad general, veamos

1.° En qué no consiste la felicidad.

2.° En qué consiste la felicidad.

§. I.

I. La felicidad no consiste en los placeres de los sentidos, cualquiera que sea la abundancia y variedad con que se gocen. Por placeres de los sentidos entiendo, no solamente los deleites animales de comer y beber y el que resulta de la propagación de la especie, sino también los placeres más delicados de la música, arquitectura, jardines, espectáculos magníficos, representaciones teatrales, y en fin, aquellos en que entra la actividad, como la caza, la pesca, &c.

1.° Los placeres no duran sino muy poco tiempo cada vez, y esto se verifica en todos, y particularmente en los de la especie más grosera. Si prescindimos de la preparación y expectativa que les preceden siempre, y contamos solo el deleite propiamente dicho, nos admiraremos al ver cuán corta porción de tiempo nos ocupan; cuán pocas horas del día pueden llenar de las veinticuatro de que consta.

2.° Estos placeres pierden su fuerza con la repetición. Es una propiedad de la máquina, a la cual no alcanzamos ningún remedio, que los órganos por cuyo conducto recibimos placer, se fatiguen y debiliten con un ejercicio frecuente. Nadie deja de conocer la diferencia entre un placer nuevo y un placer a que uno está acostumbrado; nadie conoce un placer que no llegue a ser indiferente, si se hace habitual.

3.° La pasión por los deleites vivos quita el gusto a todos los demás; y como estos deleites no se presentan sino raras veces, queda el tiempo en su mayor parte vacío y enojoso.

No hay acaso ilusión alguna que cause a los hombres mayor pérdida en su felicidad, que el esperar demasiado de lo que se llama placer; es decir, de aquellas fruiciones vivas, únicas que a los ojos del vulgo merecen el nombre de placer. El esperar tanto de ellas, las destruye, porque cuando se presentan nos fatigamos en persuadirnos a nosotros mismos que somos en aquellos momentos muy felices, más bien que gozamos de algún placer real que nazca naturalmente del objeto. Y siempre que hemos contado con gozar de un placer extremo, nos retiramos interiormente contristados por no haber satisfecho nuestro deseo. Del mismo modo, cuando, según acabamos de observar, se apodera de nuestra imaginación la idea de un gran placer, no podemos entregarnos y acomodarnos a aquellas ocupaciones apacibles y dulces, cuya conveniente variedad y sucesión es lo único que puede proporcionarnos un manantial continuo de felicidad.

Lo que yo he podido observar en aquella porción del género humano entregada a los placeres; y que no se ve contrariada por la fortuna, ni le hace gran mella la conciencia, concuerda perfectamente con esta idea. Yo he observado casi siempre en esta clase de personas una sed inextinguible de variar en sus placeres; una gran parte del tiempo la pasan sin disfrutarlos; y de consiguiente fastidiados; por grande que sea el ardor y las esperanzas con que han principiado, se van disgustando gradualmente de aquellos mismos placeres que han escogido, lamentan su languidez cuando los gozan, y sin embargo padecen con la privación.

La verdad es, a lo que yo pienso, que hay un término a que llegan bien pronto todos los placeres, y del cual van siempre declinando en seguida. Son necesariamente de poca duración, porque los órganos no pueden conservar su emoción después de un tiempo determinado; y si el hombre se empeña en compensar esta imperfección de la naturaleza del placer con una frecuente repetición, más pierde que gana en su empeño, porque se fatigan los órganos, y se disminuye la sensibilidad.

Y no hablamos de la pérdida de las ocasiones, de la decadencia de las facultades, que cuando se verifica, queda el voluptuoso entregado a la necesidad y a la desesperación; atormentado por unos deseos que nunca podrá ya satisfacer, y por el recuerdo de los goces que no deben volver jamás.

Además, no me negarán seguramente los que han hecho la experiencia, y acaso serán estos solos los que lo confiesen, que el placer comprado con el trastorno de los bienes de fortuna, se compra muy caro, pues jamás compensan los placeres la continua inquietud y zozobra que causa el trastorno de la fortuna.

Sin embargo, estos placeres tienen su valor, pero respectivo; por lo cual, así como los jóvenes los buscan algunas veces con demasiado ardor, los viejos los miran con indiferencia, es decir, que son demasiado amantes de su reposo para sacrificarle a lo que cuestan los placeres.

II. La felicidad no consiste en estar exento de penas, cuidados, negocios, turbaciones y molestias de aquellos males que vienen de afuera. A un estado como este acompaña ordinariamente, no la libertad, sino una postración de espíritu, una especie de insipidez en todas las ideas, de ansiedades imaginarias y de todas las demás afecciones hipocondriacas.

Por esta razón, pocas veces logran su objeto los que se retiran de su comercio o de su escritorio con el fin de pasar el resto de sus días cómodamente y con tranquilidad, y mucho menos los que impelidos por algún disgusto, se encierran en claustros o en ermitas, o dejan el mundo y el rango que ocupan en él, por la soledad y el reposo.

Cuando existe una causa exterior y conocida de ansiedades y penas, puede alejarse esta causa y cesar la aflicción. Pero como aquellos males imaginarios que el hombre experimenta, porque no los padece reales y verdaderos (males que también son penosos, y por esta razón tienen también su realidad), no dependen de una causa sola, o no se puede señalar cuál es, no tienen por lo común ni alivio ni remedio.

También una pena moderada sobre la cual pueda detenerse la atención, es un alivio para muchos. Un acceso de gota puede curar a veces la melancolía. Lo mismo sucede con cualquiera agitación poco violenta del alma, como una disputa literaria, un pleito, una elección contestada, y sobre todo el juego, pues no se puede explicar por otro principio el gusto que en él experimentan los hombres de gran fortuna y desprendimiento.

III. La felicidad no consiste en la grandeza, en el rango, ni en los destinos elevados.

Si la superioridad fuese causa del placer, resultaría que cuanto mayor fuese la elevación, es decir, cuantas más personas tuviera el hombre bajo de sí, tanto mayor sería su felicidad. Pero realmente ninguna satisfacción nos causa la superioridad, cuando no la tenemos o adquirimos sobre los demás, con quienes nos comparamos inmediatamente. El pastor no halla ningún placer en la superioridad que tiene sobre su mastín; ni el arrendatario en la que tiene sobre el pastor; ni el propietario en la que tiene sobre el arrendatario, ni el rey, en fin, en la superioridad sobre el propietario. La superioridad sin rivalidad, ni llama la atención ni excita el placer, y la mayor parte de los hombres no hacen caso de ella.

Pero si el mismo pastor puede correr más o luchar mejor que los otros vecinos de su aldea; si el arrendatario puede presentar un rebaño más lucido, si tiene mejores caballerías, si pasa por tener más dinero que los demás arrendatarios de la comarca; si el propietario tiene más crédito y más favor en la corte, una casa mejor arreglada, una fortuna más considerable que ninguno de los nobles de su provincia; si el Rey posee un territorio más extenso, una flota o un ejército más poderoso; una corte más brillante, unos súbditos más fieles, más influencia y autoridad en el arreglo de los negocios de las naciones, que ningún otro príncipe de Europa; en todos estos casos, los unos y los otros experimentan una verdadera satisfacción en su superioridad.

La conclusión que resulta de estas observaciones es muy clara. Los placeres de la ambición que se suponen peculiares de los rangos elevados, son en el hecho comunes a todas las condiciones. El mariscal que hierra un caballo con más destreza, y a quien hace famoso su habilidad en diez millas a la redonda, creo yo que goza el placer de distinguirse y sobresalir, tan realmente como el hombre de estado, el guerrero y el literato, que han llenado a la Europa con la fama de su prudencia, de su valor, o de su saber.

No hay superioridad a que se dé precio alguno, sino es la superioridad sobre un rival. Esta puede existir y verse siempre que hay rivales; y los hay entre los hombres de todos los rangos y condiciones. El objeto mismo de la emulación, su grandeza o dignidad, no producen ninguna diferencia; pues que lo que constituye el placer en los rivales no es lo que poseen, sino lo que uno posee más que el otro.

El filósofo se ríe, y con razón, del desprecio con que los ricos y los grandes hablan de las pequeñas querellas y rivalidades de los pobres. No se hacen cargo de que estas disputas y rivalidades son exactamente tan razonables como las suyas propias, y que también es exactamente igual el placer que el buen éxito de ellas proporciona.

Nosotros decimos que la felicidad no consiste en la grandeza; y lo probamos, demostrando que aun las ventajas que se suponen particulares de la grandeza, los placeres de la ambición y de la superioridad, son realmente comunes a todas las condiciones. Ahora, sobre si las diligencias y los trabajos de los ambiciosos están dirigidos con discreción y tino, y si contribuyen más a la felicidad o desgracia de los que los emplean; es una cuestión del todo diferente, y sobre la cual permítasenos dudar algún tanto. El placer del buen éxito es exquisito, no es menor la ansiedad que se experimenta cuando se busca; el sentimiento de no lograrlo es mayor todavía, y lo que es peor que todo, el placer no es más que un instante. Nosotros dejamos bien pronto de volver la cabeza para mirar a los que hemos dejado atrás; nos empeñamos en nuevas rivalidades, y vemos presentarse nuevas perspectivas a nuestra vista; se suceden perpetuamente los combates para nosotros, siempre que resta todavía algún rival en el círculo de nuestros proyectos y de nuestra profesión, y cuando ya no queda ninguno, se acaban a la vez el placer y su solicitud.

§. II.

Hemos visto en qué no consiste la felicidad; vamos a examinar ahora en qué consiste.

En la conducta de la vida, lo que más importa es saber de antemano lo que nos puede proporcionar algún placer, y qué placeres son los que deben durar. Según que nos prevengamos con este conocimiento, así el éxito justificará nuestra elección. Este conocimiento es más raro y más difícil, que lo que parece a primera vista; porque algunas veces los placeres más seductivos y lisonjeros en la apariencia, llegan a ser insípidos en la posesión: otras veces se presentan algunos placeres con que no contábamos, y sin los cuales nos hubiéramos pasado por no haber pensado en ellos; de donde podemos inferir que de muchos no disfrutamos por esta razón. He dicho saber de antemano, porque después de hecha la experiencia, es por lo común impracticable el volver atrás, o cambiar; además de que estas variaciones e incertidumbres son muy a propósito para que se forme un hábito de inconstancia, que destruye la felicidad en todas las condiciones.

La diversidad original que es fácil observar en el gusto, facultades y constitución de la especie humana, y la diversidad todavía mayor, que producen, aun bajo estas diferentes relaciones, el hábito, la moda o la educación, hacen que sea imposible proponer un plan de felicidad que se adapte a todos, o un género de vida que sea universalmente deseado o posible.

Todo lo que se puede decir es, que hay una gran presunción a favor de aquellas condiciones en que parece que los hombres viven contentos y alegres: porque aunque lo exterior de la felicidad de los hombres no sea siempre la verdadera regla para conocer si realmente son felices, es a lo menos la mejor que tenemos.

Tomando, pues, esta guía, yo creo que la felicidad consiste

I. En el ejercicio de las afecciones sociales.

Está el hombre generalmente contento, cuando se ve rodeado de muchos objetos de su cariño, mujer, hijos, parientes y amigos.

También se puede contar entre las afecciones domésticas, y mirar como igualmente propio para causar el contento del alma, el placer que resulta de las obras de caridad y beneficencia, como cuando socorremos alguna necesidad con dinero, con nuestra asistencia, o con nuestro talento y profesión.

Otra cosa que también contribuye mucho a la felicidad es

II. Ejercitar nuestras facultades, tanto las del alma como las del cuerpo, con el fin de conseguir algún objeto interesante.

Parece indudable que ninguna abundancia de goces actuales pueda hacer feliz al hombre de una manera durable, si no tiene otros de reserva; quiero decir, si no espera tener otros, cuando se concluyan los primeros. Estoy persuadido de que es así, cuando comparo la alegría y vivacidad de espíritu de los que están ocupados en un asunto que les interesa, con el apagamiento y fastidio de casi todos los que por su nacimiento se hallan en una posición tal, que no tienen ninguna necesidad; o de los que han apurado demasiado presto todos los goces, secando de esta manera su manantial.

Este intolerable vacío del alma, es lo que arrastra a los ricos y a los grandes a diversiones ruidosas, o a las mesas de juego; y los empeña muchas veces en disputas y procedimientos, cuyo éxito no guarda proporción con los cuidados y gastos que ocasionan.

La esperanza, que parece tan esencial a nuestra felicidad, es de dos especies: o se puede hacer alguna cosa para conseguir el objeto porque se anhela, o no se puede hacer nada. Solo la primera tiene algún valor: la segunda puede convertirse muy fácilmente en impaciencia, puesto que el hombre entregado a semejante confianza, solo tiene en su arbitrio el aguardar pasivamente, y esto llega bien pronto a ser enojoso.

Fácil es de conocer la verdad de esta doctrina: pero la dificultad está en procurarse una serie de ocupaciones fecundas en placeres. Esto exige dos cosas: discernimiento en elegir los objetos o proyectos que se adapten a las circunstancias de cada uno; y bastante poder sobre nuestra imaginación para ponernos en estado de hallar placer en los medios, después de haber elegido el objeto, el cual, en este caso, se puede ya olvidar cuando se quiera.

Por esta razón los placeres que se experimentan más exquisitos cuando se gozan, no son los que valen más, sino los que son más propios para cautivar el espíritu, y exigen más actividad en el que los busca.

El hombre que busca seriamente la felicidad en una vida futura, tiene de consiguiente una ventaja infinita sobre todos los demás. Porque tiene siempre su mira puesta en un objeto de suma importancia, que pide una adhesión y actividad siempre en aumento, y cuya inquisición dura toda la vida, lo que no se puede decir de ningún otro objeto. Y aun puede proponerse otros muchos objetos, además del objeto principal; pero entonces deben conducir a él, deben estarle subordinados, y de una manera o de otra referirse a él, y derivar de él las satisfacciones que causen.

En esta materia el empeño y las diligencias que se hacen para conseguir alguna cosa, son el todo; mucho más si los objetos son muy importantes, como el preparar leyes, instituciones, manufacturas, casas de beneficencia, mejoras, trabajos públicos: esforzarnos por poner todo esto en ejecución, con nuestro crédito, destreza, diligencia y actividad; o bien, en una escala más corta, los cuidados para procurar un establecimiento y la fortuna a nuestra familia, por medio de nuestra industria y aplicación, lo cual constituye y reanima las ocupaciones ordinarias de la vida, criar un niño; seguir un plan para su establecimiento futuro: aprender un idioma o una ciencia; mejorar o administrar una hacienda; trabajar para conseguir un empleo: en fin, una ocupación cualquiera, si es inocente, como componer un libro, edificar una casa, plantar un jardín, formar un plantel, y aunque sea cuidar un cohombro o un tulipán, vale más que no tener ninguna.

Cuando nuestra atención está fija en los objetos o asuntos que tenemos a la vista, entonces somos felices por lo común, cualquiera que sea el objeto o el asunto: cuando la atención no se fija en nada, y anda vagando nuestro pensamiento en pos de alguna cosa que no tenemos delante, somos casi siempre desgraciados.

III. La felicidad depende mucho de una prudente disposición de nuestros hábitos.

El arte que encierra en mucha parte el secreto de la felicidad humana, consiste en disponer los hábitos de manera que mejoremos, siempre que hagamos en ellos alguna variación. Todas las habitudes son muy semejantes unas a otras, porque todo lo que es habitual llega a hacerse fácil, muy llevadero y casi indiferente: también es fácil volver a una antigua costumbre, cualquiera que sea su naturaleza; de consiguiente la ventaja está en favor de aquellos hábitos, que aun cuando se dejan proporcionan un placer. Los glotones no reciben más gusto en la delicadeza de sus manjares, que el rústico en su pan y su queso; mas para este es un día de función el día que sale de lo acostumbrado, mientras que el epicúreo tiene necesidad de comer opíparamente para estar contento. El que emplea todo el día en jugar a los naipes, y el que lo emplea en manejar el arado, pasan el tiempo casi del mismo modo: embebidos en lo que están haciendo, nada les falta ni nada echan de menos; uno y otro se puede decir que lo pasan bien en todo este tiempo; pero después, todo lo que suspende la ocupación del jugador le incomoda y entristece, mientras que para el labriego una interrupción de su trabajo, es un alivio: lo cual se ve claramente por el efecto que causa al segundo un día de fiesta, y al primero el día que no tiene compañeros de juego: para uno es el Domingo un día de recreo, y el otro está impaciente y desabrido el día que no tiene con quien jugar. El hombre que sabe vivir solo, siente que se reanima siempre que está en compañía, y se retira sin repugnancia; otro que tiene hace mucho tiempo el hábito de ver gente, y de hallarse todos los días en una numerosa sociedad, no encuentra en la compañía ni más vivacidad de espíritu, ni mayor satisfacción interior, que el hombre retirado en el rincón de su chimenea: hasta aquí es igual la condición de los dos. Pero que un cambio en el destino, fortuna o situación, separe al hombre del mundo del círculo de sus conocidos, de sus visitas, de su tertulia, de su café, y al instante se conocerá la diferencia en la elección de las dos habitudes. La sociedad se le representa al uno como rodeada de melancolía; pero al otro le lleva la paz y la libertad. Veréis al uno melancólico y desazonado, no sabiendo qué hacer, hasta que llegue la hora en que pueda olvidarse de sí mismo en su lecho; al otro estar a su gusto y satisfecho, tomando un libro o fumando un cigarro luego que se ve solo; pronto para aprovecharse del más pequeño recreo que se le presente, o a echar mano de algún ligero trabajo; o si no hay ni lo uno ni lo otro, contento con estar tranquilo, y dejar indolentemente que vague su imaginación, acaso sin mucha utilidad o placer; pero también sin suspirar penosamente por otra cosa mejor, y sin la menor irritación. El que se haya acostumbrado a la meditación de libros científicos y razonados, si halla una novela, un folleto bien escrito, un periódico, la relación de un viaje curioso, o el diario de un viajero, percibe un placer en estos manjares nuevos; goza de este entretenimiento mientras dura, y después que ha cesado puede volver sin disgusto a una lectura más grave. Otro que no lee más que obras de imaginación y pasatiempo, o cuya curiosidad no queda satisfecha sino con una perpetua novedad, agota en una mañana toda la tienda de un librero; y aun durante este tiempo intenta distraerse, más bien que se distrae en la realidad; y como hay pocos libros de su gusto, y tardan muy poco en leerse, bien pronto también agota su provisión, y se halla sin recurso por parte de esta inocente recreación.

En cuanto a lo que las circunstancias de la fortuna pueden contribuir a la felicidad, no es la renta que un hombre disfruta lo que produce el placer, sino el aumento de esta renta. Dos personas, de las cuales comercia una con la renta de mil duros, y la aumenta progresivamente hasta cien mil reales, y la otra empieza con cien mil reales, y su renta va descendiendo poco a poco hasta mil duros, pueden haber recibido y gastado las mismas sumas en el curso de su vida; pero la satisfacción de una y otra persona, en cuanto depende de la fortuna, es bien diferente. Aunque la serie y suma total de las rentas de los dos es exactamente la misma, hay una diferencia enorme de empezar por el uno a empezar por el otro extremo.

IV. La felicidad consiste en la salud.

Por salud entiendo, no solamente la exención de todo dolor físico, sino también aquella tranquilidad, firmeza y serenidad de espíritu, que se puede incluir con propiedad en la idea de salud, pues que depende de las mismas causas y cede a los mismos tratamientos que nuestra constitución física.

La salud en este sentido es la única cosa necesaria. Las penas, pues, los gastos, las privaciones, nunca son demasiado fuertes cuando se trata de la salud. Aunque necesitemos abandonar un destino lucrativo, domar pasiones inmoderadas, guardar un régimen fastidioso, o resolvernos a otros sacrificios mayores; si con esto procuramos nuestra felicidad de un modo firme y razonable, a todo nos sometemos con gusto.

Cuando gozamos de perfecta salud y tenemos el ánimo tranquilo, sentimos en nosotros mismos una felicidad independiente de todo goce exterior, y de la cual ni nosotros mismos podemos darnos razón. Es un placer que plugo a la Divinidad ligar a nuestra propia vida; y que probablemente constituye en gran parte la felicidad de los niños y de los brutos, particularmente en el orden más ínfimo y más sedentario de los animales, como las ostras, los mariscos y otros semejantes, en los cuales será difícil hallar ningún género de distracción.

Los pormenores en que yo acabo de entrar, acerca de la felicidad humana, deben justificar las dos conclusiones siguientes, que aunque se hallan en la mayor parte de los libros de moral, no han sido tal vez apoyadas con razones bastante fuertes.

1.° La felicidad se halla igualmente distribuida en todas las clases de la sociedad.

2.° El vicio no tiene ninguna ventaja sobre la virtud, aun con relación a la felicidad en este mundo.

Y además, aunque quiera prescindir un vicioso de los remordimientos de la conciencia y del temor del castigo que por más que se empeñe, no pueden menos de atormentarle aun en medio de los placeres más fuertes y de las diversiones más estrepitosas; el vicio lleva siempre consigo males físicos, a veces irreparables, en la salud, en los bienes, en la reputación, males que tienen siempre al vicioso en una continua inquietud y melancolía, pesaroso y padeciendo sin intermisión: con semejante vida nadie puede ser feliz.

Importa, pues, muchísimo aun para nuestra felicidad temporal, el ejercicio de la virtud. La virtud es un hábito de obrar moralmente bien; una voluntad constante, perpetua y resuelta de acomodar siempre nuestras acciones con el orden y la voluntad de Dios; el vicio es un hábito de obrar moralmente mal por omisión o comisión: el hábito es una disposición de hacer u omitir fácilmente alguna cosa, contraída esta disposición por la repetición de actos u omisiones de una misma especie.

(páginas 31-48.)

Capítulo VI

Orden primario

Según la idea que damos acerca del orden primario en el capítulo 1.°, es evidente que todas las acciones que se oponen al orden secundario, se oponen también al orden primario: porque como es imposible que Dios no quiera el orden entre los hombres, quien a este orden se opone, se opone a la voluntad de Dios; y es faltar muy directamente al orden primario el oponerse a la voluntad de Dios, porque es obrar contra lo que exige la esencia de Dios, esencialmente superior al hombre, y la esencia del hombre, dependiente esencialmente de Dios.