Parte tercera ❦ Edad moderna

Libro II ❦ Reinado de Felipe II

Capítulo XVI

Portugal

De 1576 a 1583

Grandeza de Portugal en los siglos XV y XVI.– Su estado al advenimiento del rey don Sebastián.– Educación y carácter del joven monarca.– Su empeño en pasar a África a guerrear contra los moros.– Pide ayuda a Felipe II.– Entrevista de don Felipe y don Sebastián en Guadalupe, y su resultado.– Funesta jornada de don Sebastián a África.– Célebre batalla de Alcazarquivir, desastrosa para los portugueses.– Muerte del rey.– Llanto público en Portugal.– Proclamación de don Enrique.– Cuestión de sucesión al trono portugués.– Cuántos y quiénes eran los pretendientes.– Derechos de cada uno.– El de Felipe II de Castilla.– Negociaciones sobre la declaración.– Don Cristóbal de Mora y el duque de Osuna.– Dudas entre la duquesa de Braganza y Felipe II.– A quién se inclinaba el rey don Enrique.– Notable intimación de Felipe II a la ciudad de Lisboa.– Mercedes que ofrecía a los portugueses.– Preparativos de guerra.– Enérgica protesta del duque de Osuna.– Cortes de Almeirim.– Muerte de don Enrique.– Regencia de Portugal.– Ejército español para invadir el reino.– El duque de Alba.– Hácese proclamar rey de Portugal don Antonio, prior de Crato.– Entrada del ejército de España en Portugal.– Plazas que se le rinden.– Vence a don Antonio y llega a Lisboa.– Fuga del prior de Crato.– Resistencia que intenta hacer en Oporto.– Es vencido, anda errante y se refugia en Francia.– Entra en Portugal Felipe II.– Es jurado rey de Portugal en las cortes de Tomar.– Va a Lisboa.– Cómo procedió con sus nuevos súbditos.– Niégase a reconocerle la isla Tercera.– El prior de Crato en la Tercera con armada francesa.– Terrible combate naval.– Triunfo de los españoles.– Huye otra vez a Francia don Antonio.– Juramento del príncipe don Felipe como sucesor al trono de Portugal.– Muerte del duque de Alba.– Regresa Felipe II a España.– Su entrada en Madrid.

De tiempo en tiempo, y por caminos y combinaciones que no ha podido calcular la previsión humana, suele permitir la Providencia que sufran tales mudanzas los estados, que de todo punto varíe su condición, verificándose a veces en las ocasiones que menos podría conjeturarse. Tal fue la reincorporación del reino de Portugal a la corona de Castilla en el reinado de Felipe II.

Parte integrante siempre de la península ibérica; provincia por muchos siglos de la monarquía castellana; segregada después, emancipada y constituida en reino independiente; la pequeña nación portuguesa había ido creciendo, merced a la vigorosa y hábil conducta de algunos de sus monarcas, y al valor, al ingenio y al espíritu emprendedor de sus naturales, hasta convertirse en un poderoso y vastísimo estado, que gozaba de gran consideración en Europa y en el mundo. Los descubrimientos y conquistas de los siglos XV y XVI, las atrevidas, brillantes y gloriosas empresas en África y en Asia, en que nadie aventajó a los portugueses, los habían hecho dueños de extensas y riquísimas regiones en el Océano Oriental, semejante a un cuerpo de dimensiones desproporcionadas, con pequeña cabeza, y cuyos brazos y miembros se extendían a las extremidades del globo. En tal estado, y cuando parecía que este hijo emancipado de España se hallaba más en aptitud de vivir una vida robusta y propia, fue cuando por una extraña combinación de circunstancias y sucesos volvió a formar una porción de la monarquía española y a refundirse en ella, como si la Providencia quisiese avisar a ambas naciones que no debiera haberse roto nunca la unidad geográfica de España. Diremos cómo se obró este importante acontecimiento.

A la muerte de don Juan III, uno de los grandes reyes de Portugal, heredó aquella corona su nieto don Sebastián, entonces niño de tres años, hijo de la princesa doña Juana, gobernadora que fue de Castilla. Durante la menor edad del tierno monarca, rigieron el reino, primeramente su abuela la reina doña Catalina, después el cardenal don Enrique su tío. Desde los primeros años de su juventud, y más desde que salió de la tutoría, comenzaron a revelarse los pensamientos que ocupaban la famosa imaginación de don Sebastián. Robusto de cuerpo, de ánimo levantado, de corazón fuerte, de genio belicoso, de espíritu caballeresco, educado en una devoción semi-monástica por los padres jesuitas que entonces ejercían grande influjo en el palacio real de Lisboa, exaltada su alma con las máximas del padre Luis de la Cámara, su confesor, aspirando, como él decía, a ser capitán de Cristo; hábil al propio tiempo en el manejo de un caballo y diestro en el ejercicio de las armas, tan apuesto en el cabalgar como grave y cortés en el trato y afable en la conversación, prendas de grande estima para los portugueses, el joven don Sebastián, ansioso de igualar o sobrepujar a sus mayores en brillantes empresas, manifestose resuelto a ir personalmente a la India a descubrir y conquistar nuevas regiones y a convertir infieles. A fin de apartarle de un pensamiento tan peligroso para el reino como arriesgado para su persona, persuadiéronle de que en el caso de intentar una empresa semejante sería menos aventurado e igualmente glorioso emplear su valor y sus armas contra los moros de África. Grandemente acomodó esta idea al belicoso y exaltado príncipe, que ya en una expedición a la costa de Berbería había mostrado en algunos encuentros con los moros su personal bravura, aunque con más fortuna que prudencia. La expedición, pues, a África fue el pensamiento que preocupó de un modo constante y fijo el ánimo del rey don Sebastián.

Un incidente vino a exaltar más su espíritu y a depararle la ocasión que tan ardientemente apetecía. Muley Mahomet había sido despojado de su reino de Fez y de Marruecos por su tío Abd-El-Melik, conocido por Muley Moluc, y denominado en nuestras historias el Maluco. El destronado rey moro había pedido auxilio a Felipe II de España, y no encontrando apoyo en el monarca español, acudió con la misma demanda al rey don Sebastián, prometiéndole a Larache y otras cosas más, que no suele ser nunca escaso en ofrecer el que de otro necesita. El joven monarca portugués acogió con entusiasmo la propuesta del desposeído moro, y ya no pensó más que en realizar su caballeresca empresa. Quiso, no obstante, contar con la ayuda de Felipe II su tío, a cuyo efecto envió a Madrid a don Pedro de Alcazoba para que tratase con el rey y le pidiese: primero, su auxilio para la empresa de África: segundo, que le diera en matrimonio su hija mayor: y tercero, que se vieran ambos monarcas en el lugar que designara el español. Este por su parte despachó a Lisboa para concertar lo de las vistas a don Cristóbal de Moura, o Mora, caballero portugués, de mucho tiempo al servicio de Felipe II, su gentilhombre de boca y de su cámara, a quien había empleado ya en diferentes comisiones delicadas y honrosas, algunas en el mismo reino de Portugal.

Estos y otros pasos había dado el portugués contra el dictamen de la reina doña Catalina, de su tío el cardenal Enrique, de Cristóbal de Tavora, de don Juan Mascareñas, de Francisco de Saa y otros fidalgos portugueses de los más ilustres y de más valía, los cuales todos aconsejaban al rey, algunos a riesgo de perder su gracia, que desistiera de jornada tan temeraria y peligrosa. Cada vez más empeñado en ella el fogoso don Sebastián, instó vivamente por que se acelerase lo de las vistas, y quedaron estas concertadas para el mes de diciembre (1576) en el monasterio de Guadalupe en Extremadura.

Partieron pues, don Sebastián de Lisboa (12 de diciembre), y Felipe II del Escorial (15 de id.); aquél acompañado del duque de Aveiro y de don Juan de Silva, éste del duque de Alba y del marqués de Aguilar. Llegó antes el rey de Castilla, y cuando arribó el de Portugal encontró a su tío que había salido a esperarle a tres cuartos de legua del monasterio. Saludáronse con un abrazo los dos príncipes, y el español hizo entrar en su coche al portugués, y juntos se encaminaron al convento, donde comenzaron las conferencias. Asistía a las pláticas sirviendo como de internuncio entre los dos reyes don Cristóbal de Mora.

Intentó don Felipe, como prudente y experimentado, disuadir a don Sebastián de su jornada a África; mas como le viese tan obstinado en ella, prometió ́ayudarle con condiciones encaminadas más a imposibilitarla o diferirla que a facilitarla, tales como la de que había de limitarse a tomar a Larache; que la expedición no había de pasar del año siguiente de 1577, lo cual era dificilísimo de ejecutar; y que había de llevar a ella quince mil soldados extranjeros, en cuyo caso él le daría y costearía la tercera parte, con mas cincuenta galeras, y esto a condición y en el caso de que la armada turca no se presentase, como se temía, en Italia. Por lo respectivo al casamiento, le ofrecía una de sus hijas, sin designar cuál fuese, cuando tuviera la competente edad. Agasajáronse mutuamente con presentes y regalos así los monarcas como los magnates de uno y otro reino, pero no quedó don Sebastián satisfecho de las disposiciones de su tío, antes se desahogó a sus solas con actos y demostraciones de disgusto, y aun de cólera y enojo. Despidiéronse no obstante tan cortésmente como se habían recibido, y el portugués regresó a Lisboa a preparar su empresa, y el español se volvió a Castilla pensando en emplear todo género de industria para apartarle de su loco designio.

Propuso don Sebastián su proyecto a los señores portugueses, pintándoles con los vivos colores que su ilusión le sugería las ventajas y la gloria que de él habían de resultar a la religión y al reino. Pero tuvo la desgracia de que todos los nobles de mas representación y autoridad se le desaprobasen; y como algunos se extendieran en reflexiones y consejos: «Yo no os he llamado, los interrumpió con altivez, para aconsejarme si he de ir o no, porque estoy resuelto a ir de todos modos, sino para que me propongáis el orden y manera mejor de levantar gente, con lo demás necesario para la jornada.» Pocas veces se ha visto mas manifiestamente realizada aquella sentencia, de que Dios ciega y endurece a los que tiene determinado perder. Porque el desatentado monarca, así cerró los ojos a los inconvenientes y a los peligros como los oídos a las exhortaciones del rey don Felipe y a las reflexiones de sus más calificados vasallos. Diose pues a buscar recursos para la guerra; alteró la moneda, echó mano a las confiscaciones del Santo Oficio, hizo a los judíos contribuir con una gruesa suma, gravó con impuestos extraordinarios a todas las clases, incluso el clero, y destinó a ella las tercias reales y la bula de la cruzada que le concedió el pontífice como para guerra contra infieles. Si algún hombre experimentado y conocedor de las cosas de África, como con Antonio Acuña, le representaba los peligros de la empresa, don Sebastián consultaba muy formalmente a los médicos si con la edad podía un hombre tener menos valor y menos juicio, como atribuyendo el consejo de Acuña a la flaqueza y falta de espíritu ocasionada por los años.

Entre los medios que el rey don Felipe excogitó para disuadir a su sobrino, fue enviar al duque de Medinaceli para que le hiciese ver la inconveniencia de guerrear contra Muley Moluc, porque siendo éste amigo del turco, con quien el rey católico trataba de hacer tregua de tres años a fin de evitar que llevara las armas otomanas a Italia, podía serle muy perjudicial la guerra con el de Marruecos, que por otra parte le hacía ventajosos partidos para mantener con él relaciones de paz y amistad. Lejos de prestarse el fogoso monarca portugués a oír consejo ni proposición alguna que tendiera a desviarle de su propósito, contestó al monarca español, que con su ayuda o sin ella estaba firmemente resuelto a hacer su jornada de África.

Finalmente, ni las exhortaciones y embajadas del monarca español, ni los consejos y reflexiones de la reina viuda de Portugal, del cardenal don Enrique, de los nobles e hidalgos portugueses, todos acordes, como si por inspiración hubieran obrado todos para persuadirle que mirase bien lo que hacía, porque iba a aventurar su persona y la suerte de su reino: ni las cartas que el mismo Muley Moluc le escribió haciéndole ventajosas propuestas, bastaron a quebrantar el ánimo ni a ablandar el endurecido corazón del joven don Sebastián, y parecía, repetimos, que un misterioso e irresistible impulso le precipitaba por una pendiente, como en aquellos casos en que la mano invisible de Dios prepara los sucesos y conduce los hombres para mudar los imperios y variar la condición de los estados.

Juntó pues el tenaz monarca un ejército que no llegaba a diez y siete mil hombres, entre ellos tres mil alemanes, seiscientos italianos, dos mil castellanos mandados por don Alonso de Aguilar, quinientos nobles aventureros portugueses, y los demás gente menestral y artesana alistada por fuerza, y nada parecida a los guerreros portugueses que años antes habían con sus hazañas asombrado al mundo. Mandaba la armada don Diego de Sousa, el duque de Aveiro la caballería, era maestre de campo general don Duarte de Meneses, y jefe superior de todo el ejército el rey, al cual acompañaban don Antonio, prior de Crato, hijo del infante don Luis, y muchos grandes, títulos y señores del reino. Habiendo rehusado aceptar la regencia su tío el cardenal don Enrique, nombró por gobernadores a don Jorge de Almeida, arzobispo de Lisboa, a don Pedro de Alcazoba, don Francisco de Saa y don Juan Mascareñas; con lo cual embarcose el rey en Lisboa y emprendió su apetecida jornada (junio, 1578). En Cádiz, donde primeramente arribó, fue espléndidamente hospedado y agasajado por el duque de Medinasidonia, y desde allí a los ocho días se dio de nuevo a la vela, atravesó el estrecho, envió a don Duarte de Meneses a prevenir al Xerife Muley Mohamet que se apercibiese, y desembarcó en Arcila con intento de ir a sitiar a Larache. En consultas con los prácticos, y en dudas y pareceres diversos sobre si había de ir por tierra o por mar malgastó el monarca portugués más de quince días, en cuyo tiempo dio lugar al Maluco, como nombran nuestros historiadores al rey de Fez y de Marruecos, para salirle al encuentro con un ejército de cuarenta mil caballos y treinta mil infantes, turcos y moros africanos y andaluces{1}.

Más valeroso que prudente don Sebastián, y contra el parecer de los más entendidos, se empeñó en caminar por tierra a Larache, y al quinto día, y a los veinte de haber desembarcado en África acampó en los llanos de Alcazarquivir. Allí le alcanzó el capitán español Francisco de Aldana, que le llevaba regalos de Felipe II y una carta del viejo y experimentado duque de Alba, en que le hacía saludables advertencias acerca del país y de la guerra que iba a hacer. El 3 de agosto se dieron vista en aquella gran llanura el ejército africano y el portugués. El Xerife, a quien iba a ayudar don Sebastián, confiaba en que tan pronto como divisaran sus banderas se le pasarían la mayor parte de los soldados del Maluco su tío. Pero engañose el destronado africano, porque ni uno solo abandonó los estandartes del que le había arrojado del trono. Su sola esperanza era ya que falleciese de una hora a otra Muley Moluc, de quien sabía que iba gravísimamente enfermo. En efecto, lo estaba tanto el rey de Fez, que tenía que ser conducido en hombros o en silla de manos; pero aun así arengaba enérgicamente a sus tropas, y recorría las filas a caballo, sosteniéndole de un lado y de otro dos moros. Eran los más de opinión, incluso el mismo Xerife, que convenía al ejército portugués esperar atrincherado. Don Duarte de Meneses, conocedor de los moros y de su manera de pelear, opinaba que al menos se los acometiera de noche. Sordo ahora como antes a todos los consejos el obcecado monarca portugués, no escuchaba mas voz que la de su temerario deseo, la de pelear cuanto antes y de cualquier manera con los infieles.

Cumpliósele al siguiente día su belicoso antojo, y cumpliéronse también los tristes vaticinios que sobre su loca tenacidad había sido fácil hacer. ¡Día funestamente memorable fue para Portugal el 4 de agosto de 1578! Trabose la batalla en desventajosas posiciones para los cristianos, cercados ya de inmensa morisma. De poco sirvió al rey don Sebastián su denodado y maravilloso arrojo, no desmentido un instante desde el principio hasta el fin de la pelea. De poco a los nobles aventureros portugueses su heredado brío, y de poco su proverbial valor a los soldados castellanos. Cebáronse los moros en la gente allegadiza y bisoña de Portugal, nueva en la guerra y no hecha al manejo de las armas. Al principio del combate murió de su enfermedad el rey Abdel-Melik, el Maluco, pero ocultáronla tan hábilmente los que le rodeaban, que ignoraban su fallecimiento los soldados. Cuando algún jefe iba a consultar al rey, el alcaide de su guardia metía la cabeza por la ventanilla de la litera como para preguntarle, y en su nombre se daban y trasmitían las órdenes. El rey de Portugal, buscando siempre los puntos del mayor peligro y socorriendo a los que se hallaban en mayor aprieto, con un ardor juvenil digno en verdad de mejor ventura, acometía, hería, atravesaba con su lanza grupos de enemigos.

«Y agora, Señor, ¿qué hemos de hacer?» le preguntaba don Fernando Mascareñas viéndose casi solos y circundados de multitud de moros.– «Hacer lo que yo hago,» le contestó el rey; y se metió entre ellos, y recibió un balazo debajo del brazo izquierdo perdiendo su caballo: prestole el suyo don Jorge de Alburquerque, y volvió con igual ardor a la pelea. Do quiera que dirigía los ojos, no veía sino cadáveres de nobles portugueses regando con la sangre de sus heridas aquellos campos. Hasta un alcaide moro, asombrado de su valor y viéndole en una ocasión en inminente riesgo, se ofreció a ponerle en salvo. –«¿Y mi honra? exclamó el monarca portugués: ¿hase de decir que huí?» Y continuó blandiendo su lanza. Don Cristóbal de Tabora, su favorito, que nunca le desamparó, al ver caer a su lado los pocos hidalgos que ya le acompañaban, le dijo: «Mi rey y Señor, ¿qué remedio tendremos? –El del cielo, le respondió, si nuestras obras lo merecen. La libertad real, añadió, se ha de perder con la vida.» Y él arremetió como si deseara ya perderla, y don Cristóbal de Tabora acabó la suya honrosamente, muriendo tan cerca del rey como siempre había vivido.

Finalmente, después de innumerables, y al parecer fabulosos prodigios de personal valor, sin abandonarle el ánimo un solo momento, cubiertos de cadáveres de ilustres y esforzados guerreros cristianos los campos de Alcazarquivir, y casi solo ya el rey don Sebastián, con más espíritu que fuerzas, acosado por multitud de moros y siempre peleando hasta que le dejaron sin acción y sin poderse revolver, el alfanje de un cadí le alcanzó al rostro que llevaba descubierto, y le derribó del caballo, y otros moros, viéndole caído, le alancearon rudamente en la cabeza y garganta, únicas partes no defendidas de la armadura. Así murió el valeroso rey don Sebastián de Portugal, en la flor de sus años, pues no contaba aun los veinte y cinco, víctima de su fe religiosa, de su educación mística, de su espíritu aventurero y caballeresco, de su inflexible tenacidad, de su lamentable obcecación, de su ardor bélico y de su temerario arrojo.

Antes que el rey habían muerto en aquella memorable batalla más de once mil soldados de su ejército. Allí pereció la más esclarecida nobleza de Portugal; allí ilustres prelados; allí veteranos y distinguidos capitanes, italianos, tudescos, castellanos y portugueses. Allí cayó el obispo de Coimbra don Manuel de Meneses, que aquel día manejaba en lugar de báculo una lanza; allí el obispo de Oporto; allí los condes de Vimioso y de Vidigueyra; allí el barón de Albito, el hijo del duque de Braganza, y el del conde de Sortela, y el del conde de Silva; allí don Francisco y don Cristóbal de Tabora, y el anciano Jorge de Silva, regidor de Lisboa, que a los sesenta años mostró tanto vigor en la batalla como el más brioso y robusto joven; allí cien y cien nobles portugueses, espejo de valor y de hidalguía; allí el capitán de los tudescos Mos de Temberg; allí el maestre de campo de los de Castilla don Alonso de Aguilar, con el capitán Francisco Aldana. Allí quedaron cautivos don Antonio, prior de Crato, el joven duque de Barcelos, el maestre de campo general don Duarte de Meneses, el embajador don Juan de Silva, don Fernando y don Diego de Castro, don Francisco de Portugal, don Gonzalo Chacón, y otros muy ilustres caballeros. Allí se ahogó, al pasar el río Macazin, el Xerife por quien tantas desgracias habían venido. Los sarracenos pudieron contar la victoria de Alcazarquivir como la más famosa que habían alcanzado desde el triunfo de Guadalete{2}.

Tristeza, llanto, luto y consternación produjo en Portugal la noticia de la catástrofe de Alcazarquivir. Todos lloraban, y todos tenían razón para llorar, porque quedaba el reino sin rey, sin sucesión, sin capitanes, sin gente, perdida la flor de la nobleza, sin dineros el tesoro y sin soldados que le defendieran el pueblo. Para reemplazar a un rey joven, vigoroso, robusto y bizarro, no tenían sino al cardenal don Enrique, su tío, anciano y achacoso, tenido por inhábil para dar sucesión por su estado, por su edad y por sus males. Era, sin embargo, el heredero del trono, y llamáronle de Ebora donde se hallaba, a Lisboa, y proclamáronle y le juraron solemnemente (28 de agosto, 1578), después de haber hecho el llanto y ceremonia pública por el rey difunto. Verificose esta solemnidad luctuosa juntándose procesionalmente en la iglesia mayor el ayuntamiento de la ciudad con muchedumbre del pueblo, yendo un ciudadano a caballo, cubiertos él y la cabalgadura de luto, con una bandera negra al hombro arrastrando por el suelo, seguido de tres ancianos a pie igualmente enlutados, con tres escudos negros puestos en alto. Subido uno de ellos a las gradas de la iglesia, dijo en voz alta: «¡Llorad, señores; llorad, ciudadanos; llorad, pueblo todo; por vuestro rey don Sebastián que es muerto! ¡Llorad su malograda juventud, pues murió en la guerra contra moros por servicio de Dios nuestro Señor, y aumento de estos sus reinos!» Y dio con el escudo en el pavimento haciéndole pedazos. Y el pueblo comenzó a llorar y gritar. Y salió de allí la procesión, y en otros dos templos se hizo la misma ceremonia rompiendo los otros dos escudos, y repitiendo las propias palabras: «Llorad, ciudadanos, a vuestro rey don Sebastián{3}.»

Desde el Escorial, donde el rey don Felipe supo la desgracia de África y la muerte de su sobrino, con sentimiento, aunque sin sorpresa, porque no era sino el cumplimiento de sus vaticinios, despachó a Portugal a don Cristóbal de Mora para que visitase y cumplimentase en su nombre al nuevo rey don Enrique, y como diestro y hábil que era, y natural de aquel reino, explorase los ánimos de los portugueses sobre sus pensamientos para lo futuro. Porque ya preveía el rey don Felipe que siendo cardenal y anciano el nuevo monarca portugués, no tardaría en suscitarse la cuestión de la sucesión al trono lusitano. En efecto, Portugal con el rey don Enrique en el siglo XVI venía a encontrarse en una situación análoga a la de Aragón en el siglo XV con el rey don Martín, y los que se creían con derecho a la sucesión de aquel reino se aprestaban ya a hacerle valer en su día. Había un general convencimiento de que don Enrique, atendidas sus enfermedades y achaques, sus muchos años, y la debilidad de su cuerpo y su espíritu, no podía vivir mucho. Por lo mismo le instaron a que pensara en declarar sucesor para después de sus días. Inclinábase él en favor de la duquesa de Braganza su sobrina, tanto como se mostraba adverso al rey de España, cuya sucesión temían y contradecían muchos en Portugal, si bien la favorecían y deseaban magnates e hidalgos de gran cuenta.

Los enemigos de la sucesión española inspiraron al purpurado monarca el pensamiento extravagante de contraer matrimonio, y él le acogió hasta con afán, y entabló y solicitó dispensa del romano pontífice. Pero extravagante como era el pensamiento, es lo cierto que don Enrique, sacerdote, arzobispo y cardenal, septuagenario, enfermo de tisis, y lleno de otros achaques, se entusiasmó con la idea de tomar un estado para el cual no había nadie que no le creyera inhábil: y no era menos singular el ahínco con que sus consejeros y el embajador de Portugal en Roma instaban al papa por la dispensación: tanto que se sospechó allá si el objeto de don Enrique sería legitimar algún hijo que antes hubiera tenido; y aun llegó a tenerse por cierto que los instigadores del ridículo matrimonio estaban dispuestos a usar de cualquier suplantación, o entregándole mujer ya grávida, o aplicándole ajena prole. Noticioso de todo Felipe II por su hábil y diestro agente en Lisboa don Cristóbal de Mora, dedicose a trabajar porque no se otorgase al decrépito monarca portugués la dispensa pontificia, a cuyo fin enviaba frecuentes instrucciones y mandamientos al embajador de España en Roma don Juan de Zúñiga, para que contrariara e inutilizara las empeñadas gestiones del de Portugal. Comisionó además Felipe II a Lisboa al dominicano Fr. Hernando del Castillo, hombre docto y sutil, para que disuadiese al coronado cardenal de su loco proyecto de matrimonio. Hízolo, en audiencia que obtuvo, el erudito religioso en un discurso sólidamente razonado que dirigió al rey: mas lejos de darse por convencidos ni el anciano monarca ni su consejo de Estado, despacharon al enviado español con una larga respuesta en contradicción a su discurso (enero, 1579), mandándole se volviese cuanto antes a Castilla, y quedando don Enrique muy disgustado y enojado con el rey Católico por aquella embajada{4}.

Entretanto el rey don Felipe no se descuidaba en emplear otros medios para apoyar su derecho a la sucesión de Portugal. Sabiendo que si bien no le faltaban en este reino hidalgos y nobles de su partido, también muchos excitaban contra él las antipatías nacionales, quiso ganar con mercedes y beneficios nobleza y pueblo, y entre otros que hizo fue negociar con el nuevo rey de Fez el rescate de los cautivos portugueses de la batalla de Alcazarquivir, gastando en ello grandes sumas, que, como le decía Mora, hubieran podido emplearse mejor en la guerra, bien que algunos, como el duque de Barcelos, le fueron entregados sin interés. Pero tampoco eran desatendidos en esta parte los consejos de Mora, puesto que sin perjuicio de las negociaciones diplomáticas, no dejaba Felipe II de apercibirse para la guerra, levantando gente en Castilla, mandando preparar las galeras de Italia y haciendo reconocer los fuertes de las costas portuguesas. Y al mismo tiempo don Cristóbal de Mora con gran sagacidad atraía al partido del monarca español muchos nobles portugueses, consultaba los letrados de más crédito de aquel reino sobre los derechos del rey don Felipe, y lograba que entre otros el mismo Barbosa, el jurisconsulto portugués de más reputación entonces, escribieran en favor de Felipe II, bien que al pronto clandestinamente, en lo cual acreditó Mora la astucia y habilidad de que dio tantas pruebas en todo el curso de estas negociaciones{5}.

Cuando así se agitaba el negocio de dispensa y de sucesión, asediado por todos el achacoso y decrépito don Enrique, y mal recobrado de un ataque que había puesto en muy inminente riesgo su vida, después de oír diferentes consejos y pareceres, y después de haber diferido la reunión de las cortes con la esperanza de obtener la dispensa matrimonial, resolvió hacer una notificación (que este nombre le dio) a todos los que se creyeran con derecho a sucederle en el trono (11 de febrero, 1579) para que en el término de dos meses le expusieran por medio de procurador, ofreciendo determinar y fallar en justicia. No era él en verdad a quien correspondía erigirse en juez en esta materia, y harto lo conocía el rey don Felipe, mas no le convenía tampoco al monarca español contrariar al pronto este juicio y rechazar este expediente, a fin de que no se dijera que huía de la discusión y del examen por no tener seguridad en su justicia.

Tuvo, pues Felipe II por conveniente, como paso previo, dirigir a la cámara de Lisboa una notable comunicación, en la cual, entre otras cosas, decía estas significativas palabras: «Por todas estas causas y razones (las de ser él y sus hijos nietos del rey don Manuel de Portugal, y él hijo de la emperatriz doña Isabel), tengo tanto respeto al serenísimo rey mi tío y tanta obligación a desear que su vida sea larga como vosotros mismos; mas estando las cosas de la sucesión de ese reino en el estado que vos sabéis, he querido con mucha consideración y maduro consejo saber el derecho que Dios fue servido darme por sus ocultos juicios; y habiendo mandado mirar este negocio en mis reinos y fuera dellos por personas de ciencia y conciencia, hallan todos que la herencia de los dichos reinos me viene a mí de derecho sin duda ninguna, ni haber persona de las que hoy viven que con razón ni justicia en manera ninguna me lo pueda contradecir por muchas y claras razones, y particularmente entre todas por ser varón y más viejo en días, como es notorio y sabido…» Añadía que considerasen: «que no es rey extranjero el que os ha de heredar, sino tan natural como está dicho, pues soy nieto y hijo de vuestros príncipes naturales, y de su misma sangre, y seré tan padre de cada uno como todos lo veréis cuando fuere Dios servido; mas desde ahora os he querido rogar que con vuestra mucha prudencia y larga experiencia vais mirando y apuntando todas aquellas cosas en que yo os puedo hacer honra y favor, no solo en conservar vuestros privilegios y libertades, pero en aumento dellos en general y de cada uno en particular… &c.{6}»

Semejante manifestación, hecha más en tono de intimación que de súplica, por un rey tan poderoso como Felipe, y alegando tan respetables derechos, no pudo dejar de imponer, y al mismo tiempo de disgustar al achacoso don Enrique, que abiertamente propendía en favor de la duquesa de Braganza, con cuya hija, joven de catorce años, tuvo su primer proyecto de matrimoniar el viejo y purpurado rey. Quiso, pues, robustecer el derecho de la duquesa con el dictamen de los jurisconsultos portugueses, mas según iban siendo consultados, hallaba que habían dado ya su opinión en favor de Felipe II, que éste había sido uno de los trabajos diplomáticos en que le había precedido con mañosa política don Cristóbal de Mora. Sin detener al Mora el espíritu del pueblo portugués, que protestaba se daría antes a los ingleses, y aun al mismo turco que al rey de España, había ido ganando los hidalgos y personajes de más valía, hablando a cada uno en su lenguaje, como quien los conocía bien a todos, halagando a cada cual por su lado flaco, y comprometiendo a muchos con mercedes, para lo cual tenía cartas en blanco con la firma del rey; y no podía ciertamente haberse buscado persona que con más tino y destreza supiera preparar y minar el terreno. Hallábase, pues, Portugal incierto de su porvenir, y dentro y fuera del reino, y en Italia, en Francia, en Inglaterra, en todas partes reinaba grande agitación y movimiento sobre la sucesión al trono portugués.

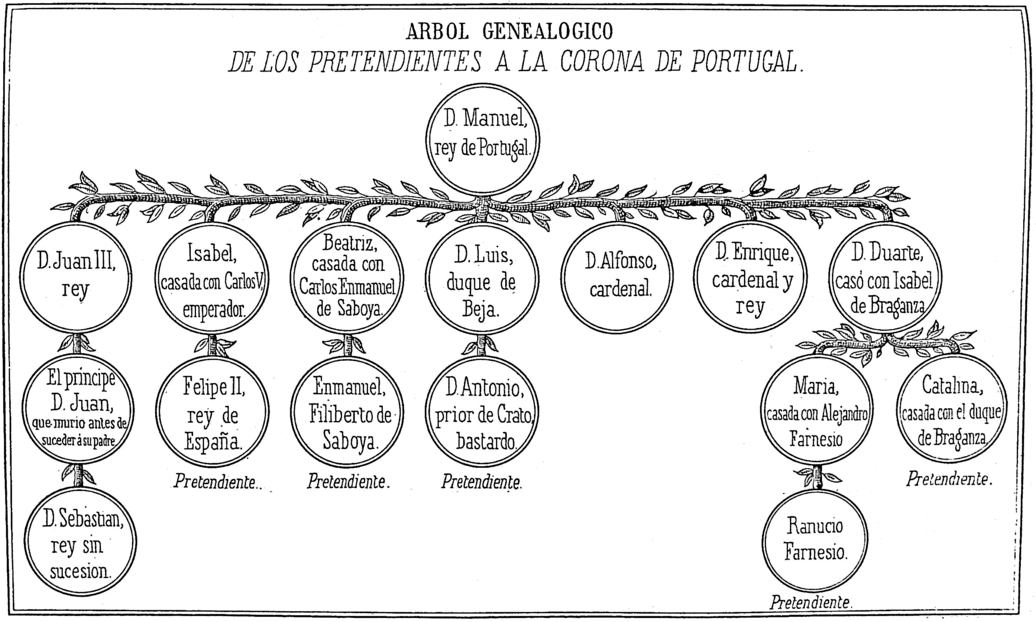

Los aspirantes, con títulos más o menos legítimos, eran: Felipe II de España; la duquesa de Braganza; don Antonio, prior de Crato (estos dos últimos portugueses); el duque de Saboya; Ranucio Farnesio, hijo del príncipe de Parma, y la reina viuda de Francia, doña Catalina. Todos, a excepción de la de Francia, derivaban su derecho como descendientes del rey don Manuel. Agregábase a todos estos el pontífice Gregorio XIII, alegando que en la vacante le correspondía el reino de Portugal como feudo de la Santa Sede. Pero de ellos se sabía que los más habían de ser evidentemente excluidos, ya por ser descendientes en grado más remoto, como el de Saboya; ya por alegar un entronque supuesto, o al menos no legítimo, como la reina de Francia; ya por pretender un derecho que nadie estaba dispuesto a reconocer, como el pontífice. Don Antonio, prior de Crato, como hijo del infante don Luis, habría tenido el mejor derecho en calidad de más inmediato descendiente varón si no fuera impedimento esencial su circunstancia de ser hijo bastardo; la duquesa de Braganza, hija de varón, se hallaba en el mismo grado que Felipe II; pero Felipe, varón, aunque procedente de hembra, llevaba la doble ventaja del sexo y mayoría de edad, como tenía contra sí la de Braganza el no admitir la legislación portuguesa la representación en este caso.

Árbol genealógico de los pretendientes a la corona de Portugal

Todos enviaron a Lisboa sus representantes o embajadores, y aquellos a quienes menos derecho asistía procuraban suplirlo con la energía y los esfuerzos de sus agentes. Ya que no esperaran para sí una declaración favorable, trabajaban, como la reina de Francia, por impedir la unión da Castilla y Portugal, y ofrecían auxilio de gente y armas al prior de Crato, don Antonio, el más turbulento de los pretendientes, que se afanaba por probar una legitimidad de que no podía certificar nadie. La reina de Inglaterra y los flamencos fomentaban también cuanto podían el partido desafecto a España, y Felipe II trabajaba en todas las cortes a un tiempo por medio de sus embajadores. A Lisboa envió con poderes e instrucciones al duque de Osuna (9 de octubre), advirtiéndole que obrara de acuerdo en todo con don Cristóbal de Mora, el cual, sin dejar de seguir haciendo prosélitos en favor de España, entre los cuales se contaban personajes de la calidad de don Juan Mascareñas, don Pedro de Alcazoba, el marqués de Villareal y don Alfonso de Alburquerque, no cesaba de aconsejar al rey que se apercibiese para el caso de guerra. Sin reparar en lo que tenía ya de ridículo, insistía aún el trémulo don Enrique en agenciar su dispensa matrimonial; y como en todo caso, el pretendiente de su preferencia era la duquesa de Braganza, Felipe II creyó ya llegado el caso de protestar con energía por medio de Osuna y de Mora, que no reconocía a don Enrique por juez competente para fallar en tan grave y delicado litigio, y hacíale entender que su derecho a la corona de Portugal no solo era evidentemente preferible al de todos los pretendientes que se presentaban, sino al del mismo cardenal que ocupaba el trono. Y hacíale constar así con los pareceres y juicios de los jurisconsultos y teólogos de las universidades de España, y enviaba a Lisboa a los licenciados Guardiola, Vázquez, Molina y otros para que ayudaran a Mora y al duque de Osuna{7}.

Congregáronse al fin las cortes portuguesas tanto tiempo diferidas, y pidieron que el punto de sucesión no quedara indeciso. Insistía don Enrique en arrogarse el derecho de nombrar sucesor; Felipe II y sus embajadores en no reconocerle jurisdicción para ello. Después de muchos debates, se acordó que el rey nombrara cinco gobernadores entre quince caballeros que los tres brazos del reino le designaron, y que de entre veinte y cuatro jueces escogiera el rey once que fallaran post mortem la causa de sucesión, si a su fallecimiento quedaba indecisa, debiendo jurar los tres estados, y además los duques de Braganza y don Antonio, no reconocer otro rey que el que fuese declarado por tales jueces. Protestó también Felipe II contra esta deliberación, y mientras enviaba con galeras al marqués de Santa Cruz a la costa de Portugal, el duque de Osuna en un protesto que dirigió a los gobernadores en nombre de Felipe II les decía: «Por tanto les pedimos y requerimos una y muchas veces, y tantas cuantas de derecho podemos y debemos, que teniendo y reconociendo a la Católica Real Majestad del dicho rey don Felipe nuestro señor por verdadero rey y señor destos reinos, como lo es, lo digan y lo publiquen así al pueblo, y todos se allanen a dalle y prestalle la obediencia debida, y a lo rescibir y a jurar por tal Rey cada y cuando y en cualquier tiempo que S. M. viniere a tomar posesión dellos; y para ello le envíen a llamar, sin que en manera alguna consientan ni den lugar que sea alzado por Rey y señor de estos reinos otro príncipe ni persona alguna del mundo, ni se haga auto ni cosa que sea contraria a lo susodicho, ni que pueda tender ni tienda en perjuicio del derecho de su Real Majestad. En otra manera protestamos que todo lo que se hiciere o atentare en contrario de lo susodicho será ninguno y de ningún valor y efecto, y que no causará perjuicio alguno al derecho de S. M. el Rey nuestro señor. Y protestamos asimismo contra las personas y bienes de los dichos señores Gobernadores a quien hacemos el requerimiento, &c.{8}»

Amansaron sin duda este y otros actos de energía al rey cardenal, puesto que ya proponía para sucesor a un hijo del rey de España; pero Felipe II rechazó con igual decisión la propuesta, no admitiendo más nombramiento que el suyo propio. Don Cristóbal de Mora le excitaba a que emprendiera su viaje con armas a la frontera y no parara hasta Lisboa, bien que el pontífice se oponía a que el monarca español se apoderara armado de Portugal, y favorecía contra él al bullicioso prior de Crato. Este hacía una sumisión ficticia al rey de Castilla, y los enemigos de España pedían auxilios a Francia y a Inglaterra. Aunque Felipe II deseaba que no llegara el caso de apelar a las armas, se preparaba activamente a la guerra para cualquier evento, procediendo a nombrar cuatro maestres de campo y setenta y dos capitanes que mandaran la gente, y a escribir a las ciudades y a los grandes que la tuvieran prevenida, sin perjuicio de las mercedes con que procuraba ganar a los jueces nominadores, y a los portugueses en general, lo cual hacía maravillosamente don Cristóbal de Mora.

El turbulento prior de Crato{9} era el que, a pesar de su fingida sumisión a Felipe II, andaba revolviendo el pueblo y sobornando testigos que informaran de su legitimidad. Pero convencidos estos de falsarios en el proceso que se formó{10}, el rey, que aborrecía a don Antonio por su condición audaz y ocasionada a revueltas, queriendo hacer con él un ejemplar castigo, semejándose el doliente don Enrique a una lámpara que parece lucir más cuando está más cerca de apagarse, formole proceso, y usando de la potestad real, le declaró privado de todos sus honores, jurisdicciones y prerrogativas, y le desterró y extrañó del reino, como traidor a la patria y turbador de la tranquilidad pública (noviembre, 1579). El pontífice, que favorecía a don Antonio, anuló la sentencia y llamó a sí el proceso; pero el rey, con una entereza que no era de esperar de su edad y de su situación, se negó a ello, contestando que no había obrado por comisión pontificia, sino en virtud de su potestad real{11}.

Al fin, cercano ya al sepulcro el rey don Enrique, decidiose a declarar el mejor derecho el de don Felipe de Castilla, a cuyo efecto convocó las Cortes del reino para el enero próximo (1580) en Almeirim, a causa de la epidemia que reinaba en Lisboa, avisando antes a la duquesa de Braganza, para que tratara de concertarse con don Felipe del modo que mejor le conviniese, cosa que la desairada princesa no pudo tolerar en paciencia, y la hizo prorrumpir en denuestos contra el rey cardenal. Traslucida la resolución del rey, agitáronse más los ánimos, proclamando el pueblo que no quería rey español. Llevado en una silla, «y con el alma en los dientes», dice un historiador de aquel tiempo, asistió don Enrique a aquellas Cortes. El obispo de Leiria don Antonio Piñeiro pronunció en ellas una elocuente y discreta plática, o digamos una exhortación al pueblo de Portugal sobre la justicia del rey Católico{12}. De los tres brazos del reino, el eclesiástico dio su conformidad a la declaración del rey anunciada por boca del prelado: la mayoría de votos del estado noble, bien que no sin alguna oposición, se pronunció en favor del rey de España; no así el brazo popular, que quería y pedía rey portugués y no extranjero. El reino se agitaba y conmovía. Proclamábase que debía ser electiva la corona, y se buscaban documentos para probar que en otro tiempo lo había sido. Hasta tres mensajes envió el casi ya moribundo don Enrique a las Cortes, exhortándolas a que capitulasen con el rey Católico, sucesor forzoso por la justicia y por el poder, pero nada bastó a convencer ni reducir el estamento popular{13}.

En tal estado, e indecisa todavía la cuestión, se acabó la vida de don Enrique, pasando a otra mejor la noche del 31 de enero (1580), después de un reinado tan corto y débil como intranquilo y proceloso de diez y siete meses. Había sido sacerdote, arzobispo, cardenal, inquisidor mayor, legado apostólico y rey. «Tuvo, dice un historiador, virtudes de sacerdote y defectos de príncipe, iguales en el número.» Sin embargo, este mismo había dicho de él en otra parte, «que tenía una conciencia para lo que quería, y otra para lo que no quería.» Su irresolución en el asunto de sucesión al reino ocasionó tumultos y guerras que tal vez habrían podido evitarse. Con él acabó la línea masculina de los monarcas portugueses; y es notable que con un Enrique comenzara la emancipación de Portugal de la corona de Castilla, y que la muerte de otro Enrique trajera la reincorporación de Portugal a la monarquía castellana.

Muerto don Enrique, el primer acto de los cinco regentes que quedaron gobernando el reino, y que se intitulaban «Gobernadores y defensores de los reinos de Portugal,» fue enviar una embajada al rey don Felipe para persuadirle a que suspendiera apelar a las armas hasta que se pronunciara y fallara sobre su derecho de sucesión. Respondió a esto el rey de Castilla con entereza, que siendo su derecho claro y terminante, ni necesitaba ya declaración, ni los reconocía por jueces competentes para decidir el negocio: les recordaba todos los antecedentes de la cuestión; y en la segunda embajada fue más adelante todavía, puesto que llegó a decirles que ellos serían responsables de la sangre que se derramara si daban lugar, dilatando el reconocimiento, a que apelase al argumento terrible de la guerra. Estas respuestas pusieron en el mayor aprieto a los gobernadores, los cuales obraban con esta perplejidad, no por desafección al rey don Felipe, toda vez que de los cinco los tres le eran adictos, sino por temor a la indignación popular; que el pueblo continuaba siendo enemigo de la dominación de Castilla, y hasta pedía que fueran reemplazados los gobernadores conocidos por afectos al monarca español. Acaloraba y revolvía el pueblo el prior de Crato, esperando que le proclamara su defensor, al modo que en otro tiempo al maestre de Avis, como si estuviera en el mismo caso. Tenía gran partido en la plebe el don Antonio, ya por el hecho de ser portugués, ya por su genio vigoroso, audaz y turbulento. Valíanse de él también los extranjeros para suscitar embarazos a Felipe II, y él escribió a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a África, a los gobernadores de todas las posesiones portuguesas de ultramar. El reino amenazaba ser devorado por la anarquía, y no podía esperarse ya otra solución que la guerra.

Por más disposiciones que Portugal tomara para su defensa, este reino desde la muerte de don Sebastián y la catástrofe de África, había quedado débil en demasía para resistir a un rey tan poderoso como Felipe II y al empuje de un ejército de España. Felipe, sin embargo, prudente en esta ocasión, y acaso sobradamente lento, cuanto más precipitado en obrar, quiso antes, sin descuidar los preparativos, desvanecer en lo posible las antipatías y captarse las voluntades de los portugueses, ofreciéndoles por medio de su embajador el duque de Osuna, no solo la conservación de todos sus fueros, privilegios y libertades, sino otras muchas gracias y mercedes{14} de las que más los podían alagar (marzo, 1580).

Sin descuidar los preparativos de guerra hemos dicho que hacía esto. Y en efecto, a las disposiciones preventivas que ya en vida de don Enrique había tomado, añadió tan luego como supo su muerte las necesarias para tener el ejército y armada listos y prontos a entrar en el vecino reino. Dudábase a quién encomendaría el mando en jefe del ejército de Portugal, y designaba la voz pública como el más a propósito por su pericia, edad, larga experiencia y lealtad al rey, al duque de Alba. Pero hallábase el anciano general desterrado y como preso de orden de Felipe II en su villa de Uceda, a causa de un desacato cometido en palacio por su hijo primogénito don Fadrique, desacato que excitó el enojo del rey en términos de hacer recluir en un castillo, preso e incomunicado, al don Fadrique, y de desterrar al duque su padre por haber protegido en su feo proceder al hijo a espaldas y contra la voluntad del soberano{15}. Por lo mismo vieron muchos con satisfacción, y todos con sorpresa que el rey había enviado a preguntar al duque de Alba si le permitiría su salud ponerse al frente del ejército y dirigir la guerra. Respondió el anciano magnate, que nunca había reparado en la salud para servir a su soberano. Nombrado, pues, general en jefe el duque de Alba, vino a Barajas y Vicálvaro, desde donde el rey le mandó proseguir a Llerena, sin permitirle el severo y adusto monarca pasar por Madrid ni besarle la mano, lo cual dio ocasión al de Alba a decir con cierto donaire, que el rey le enviaba encadenado a conquistar reinos.

Juntose, pues, en Badajoz el ejército expedicionario, de que era capitán general el duque, maestre de campo y general de la caballería Sancho Dávila, guiaba la infantería Luis Enríquez, y la artillería era mandada por don Francés de Álava, antiguo embajador de España en París. La armada, mandada por el veterano y entendido don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, esperaba en el puerto de Santa María la orden para darse a la vela y obrar en combinación con el ejército. Las fronteras de Portugal por la parte de Castilla, Galicia y Andalucía, eran guardadas por los señores que tenían en ellas lugares y vasallos{16}. A Badajoz partió también el rey en persona (marzo, 1580), dejando el cargo de los negocios al cardenal Granvela, y algunas semanas después se le incorporaron la reina, el príncipe don Diego, que acababa de ser jurado sucesor por muerte de don Fernando, las infantas, y el archiduque Alberto, recién creado cardenal de Jerusalén. Allí acudió también de orden del rey el duque de Osuna para informarle de palabra del estado de Portugal, y en todos los templos de España, por mandamiento del soberano, se hacían rogativas públicas por el buen éxito de la guerra. Distinguía allí el rey públicamente al duque de Alba, como para indemnizarle del pasado disgusto y para darle autoridad y prestigio en el ejército; y atendíale sobre todo porque le necesitaba.

En Guadalupe y en Mérida alcanzaron al rey nuevas embajadas de los gobernadores de Portugal en el mismo sentido que las anteriores. Inútil tarea. No era ya tiempo de negociar, sino de obrar; y la respuesta que había de salir de los labios del monarca la anunciaban los cañones y arcabuces que tenía preparados en la frontera. Tibiamente se previnieran los gobernadores a la defensa del reino, puesto que lo hacían más por temor a la acalorada plebe que por estorbar el reconocimiento de Felipe, en cuyo favor, los más estaban comprometidos. El clero inferior, y en especial los frailes, concitaban a la muchedumbre, parcial de don Antonio, en el púlpito con violentas arengas, en el confesonario con mañosas sugestiones, en las plazas con el ejemplo, presentándose armados ellos mismos. El revoltoso don Antonio pedía auxilios a Roma, a Venecia, a Londres, a París, y hasta ofrecía la cesión del Brasil a la reina viuda de Francia por que le ayudara contra Felipe. Angustiosa era la situación de los gobernadores, acosados a un tiempo y en opuesto sentido por los gobernadores de España y por la tumultuosa parcialidad del prior de Crato. Hasta sus vidas peligraban; y queriendo declararse por Felipe II no se atrevían, y queriendo defender el reino contra Felipe, no se atrevían tampoco. Movíanse los duques de Braganza, meneábanse los agentes de Parma y de Saboya, bullía don Antonio, fortificábase Lisboa, se apelaba al pontífice, se buscaba hasta el socorro de moros, proyectaban conciertos, se repartían armas, se provocaban tumultos, se cometían desórdenes, se hacían promesas, se rechazaban partidos, nadie se entendía; era un estado lamentable el de Portugal; reclamaba ya un pronto término aquella anarquía.

Moviose al fin el ejército español (junio, 1580), después de haber hecho alarde a presencia del rey y de toda la familia real en el campo de Cantillana, una legua de Badajoz, habiéndose acordado que el rey no hiciera la campaña en persona por muchas y muy graves consideraciones. Entre los tercios de Sicilia, Milán, Nápoles y Castilla componían un total de cerca de veinte y cinco mil infantes, con más de mil seiscientos caballos, cincuenta y siete piezas de batir y cincuenta barcas en carros. Las plazas de Yelbes y Olivenza se entregaron sin esperar a ser combatidas, e hiciéronlo con poca resistencia otras poblaciones al Norte del Tajo hasta Setúbal. Allá se dirigía también la armada que salió del puerto de Santa María, después de haberse apoderado de Lagos y otras ciudades de Algarbe y Alentejo. Pero entretanto el audaz y bullicioso prior de Crato se había hecho aclamar rey de Portugal en Santaren. Un hombre de la más baja ralea, un zapatero, alzó en alto una espada con un lienzo a la punta y gritó: Real, Real por don Antonio, rey de Portugal! y gritó tras él la muchedumbre, y dieron el mismo grito los frailes, y don Antonio se hizo consagrar por el obispo de la Guardia (18 de junio), con las mismas ceremonias que los legítimos reyes. Y juntando cuanta gente pudo se encaminó a Lisboa, donde entró el 24 de junio con poca dificultad, y fue recibido y hospedado como rey, y proclamáronle solemnemente, jurando él guardar los privilegios del reino. Y comenzando a obrar como soberano, declaró enemigos públicos al rey de España y a los que siguiesen sus banderas: levantó gente, hizo empréstitos, pidió auxilios a todas partes, fortificó plazas y nombró generales de mar y tierra.

Para apoderarse de los gobernadores que se habían refugiado a Setúbal envió con gente al joven conde de Vimioso, que se hizo dueño de la ciudad. Tres de los gobernadores lograron salvarse del furor del populacho arrojándose de noche por una ventana; después buscaron un asilo en el Algarbe, y desde allí publicaron un manifiesto al reino exhortándole a reconocer por rey a Felipe II como a quien tenía más claro y legítimo derecho. Acuerdo tardío, que tomado más oportunamente hubiera ahorrado muchos disturbios y mucha sangre portuguesa y española. Los otros dos tuvieron también que salir de Setúbal; y si don Cristóbal de Mora, cuya casa circundó tumultuariamente la plebe, salvó su vida, fue porque intimó enérgicamente al conde de Vimioso que los embajadores portugueses en España responderían de ella y de las de otros españoles que se habían albergado en su casa. Y al día siguiente salió don Cristóbal de Setúbal con admirable valor y serenidad a vista de todo el pueblo alborotado. ¡Notable contraste! Mientras el ilegítimo rey don Antonio tenía la osadía de escribir al duque de Alba intimándole que saliera inmediatamente del reino, el duque de Braganza, único que con alguna razón podía disputar a Felipe II el derecho de su esposa al trono portugués, «viendo la justicia en las armas,» como dice un historiador, declaró al rey de Castilla que le cedía su derecho, suplicándole respetara sus tierras y vasallos, que eran la tercera parte del reino. Y aunque Felipe II respondió con adusta dureza que se lo agradecía, pero que no lo había menester, pues el mundo sabía que el mejor derecho era el suyo, aceptó gustoso la sumisión, y así se vio desembarazado del único competidor que pudiera alegar algún título de legitimidad{17}.

Luego que llegó a la vista de Setúbal el duque de Alba, después de dejar alguna guarnición en Estremoz y otras plazas que había ido conquistando, intimó la rendición a sus defensores ofreciendo mantenerlos en el goce de su libertad y de sus bienes. Una diputación de la ciudad salió a rogar al general español que suspendiera el ataque, pues las compañías auxiliares francesas e inglesas, únicas que oponían resistencia, estaban prontas a retirarse a Lisboa. En efecto, la guarnición abandonó cobardemente la ciudad, y muchos fueron aprendidos al tiempo de embarcarse. Faltaba el castillo, que defendía el alcaide Mendo de la Mota con ochenta piezas, y protegían algunos galeones. Pero combatido por Próspero Colonna, don Francés de Álava y el ingeniero Antonelli, y por la parte del mar por el marqués de Santa Cruz que llegó con su armada oportunamente, rindiose también aquella fortaleza que se miraba como inexpugnable (23 de julio; 1580), y la bandera española tremoló victoriosa en la ciudad y fuerte de Setúbal, y aclamose allí por rey de Portugal a Felipe de Castilla, con no poca pesadumbre y amargura de don Antonio, que veía por otra parte a los nobles del reino acudir a prestar obediencia al monarca español.

Después de varios consejos y de diferentes pareceres sobre el camino y dirección que convendría llevar a Lisboa, el duque de Alba, contra el dictamen de los más, resolvió dirigirse a Cascaes, que era el camino más corto, pero también el más arriesgado y difícil, porque tenía que atravesar un desfiladero entre riscos y peñas, defendido por una batería y guardado por tres o cuatro mil hombres a las órdenes de don Diego de Meneses, el general en jefe de las tropas del titulado rey don Antonio. Así en esta resolución como en la manera de ejecutarla, acreditó el anciano duque de Alba que aventajaba en vigor y en denuedo tanto como en maestría a los más jóvenes de sus oficiales. Engañó primero al enemigo fingiendo encaminar su ejército a Santaren; forzó después el estrecho con menos dificultad de la que se esperaba; acometió y rindió la ciudad, batió y entró por fuerza el castillo, y aprisionado el general don Diego de Meneses y traído por los soldados a su presencia, hízole cortar la cabeza el de Alba para infundir terror a los portugueses{18}.

Concibiole tan grande la ciudad de Lisboa, que se hubiera entregado de buena gana, temiendo ser presa de los soldados de Castilla, si no la contuviera la presencia de don Antonio. Mas no se intimidó éste menos viendo rendidas las fortalezas de una y otra ribera del Tajo, y tanto que envió un mensaje al duque proponiéndole entrar en composición con el rey católico. Contestole el de Alba alegrándose de que quisiera venir a concierto; mas como en la carta le diera solo el tratamiento de señoría, ofendiose don Antonio y respondió arrogante: «Los reyes son reyes, los capitanes capitanes, y las victorias Dios las da.» Y en un arranque de despecho determinó recibir al enemigo en campaña, y alistando toda la gente de la ciudad que pudiera llevar armas sin excepción alguna, y depositando en los monasterios sus dineros y sus joyas, juntó algunos miles de hombres entre soldados, menestrales, esclavos y gente colecticia, y siguiéndole y haciendo de capitanes los frailes, llevando cruces en sus manos izquierdas y en sus diestras espadas, llegó el antiguo prior de Crato a Belén, donde se propuso esperar al de Alba en buenas posiciones, resuelto a vencer o morir, aunque ni lo uno ni lo otro supo hacer cuando llegó el caso (agosto, 1580). Mas como a los pocos días viese que muchos de los suyos huían a la ciudad y al amparo de sus casas, él tuvo también por prudente retirarse a tomar posición al abrigo de un cerro escabroso y áspero cerca del río y puente de Alcántara a la vista de Lisboa, protegido por buen número de naves con mucha artillería.

El de Alba, que había ido avanzando hasta Belén, se adelantó a reconocer las posiciones del enemigo, y resuelto a poner término a la guerra lo más pronto posible, determinó acometer a don Antonio en sus atrincheramientos, de acuerdo y en combinación con la armada del marqués de Santa Cruz{19}. Dispuso, pues, la batalla para el 25 de agosto (1580); ordenó convenientemente sus tropas: señaló con la más acertada previsión a cada general y a cada capitán de mar y tierra el puesto que había de ocupar; prescribió a cada uno la manera cómo había de obrar y conducirse; recomendó muy eficazmente a los soldados que se abstuvieran de saquear a Lisboa, porque tal era su voluntad y el expreso mandamiento del rey, y lleno él de confianza en la victoria, y llenas las tropas de confianza en su experimentado general, oída misa, una hora antes del día, hízose conducir en una litera a una eminencia desde donde se descubrían y dominaban ambos campos. Al divisar nuestras tropas, acudieron los portugueses a guardar el puente: era el sitio donde se proponía atraerlos el duque de Alba.

Cumpliendo exactamente el veterano y aguerrido Sancho Dávila las instrucciones del duque, tomó intrépidamente a los enemigos las primeras y segundas trincheras, facilitando a Próspero Colonna, que por su imprudente fogosidad se hallaba en bastante aprieto, apoderarse del puente. El hijo del duque de Alba, el prior don Fernando de Toledo, que mandaba la caballería, acabó de decidir y asegurar la victoria, mientras la armada del marqués de Santa Cruz rendía la escuadra portuguesa. La gente colecticia, bisoña y mal disciplinada de don Antonio huyó desbandadamente a Lisboa arrojando las armas, y siendo degollados por los españoles en aquella desordenada fuga más de mil. El poco ha tan arrogante don Antonio huyó también como sus soldados y se metió en Lisboa, recibiendo una herida a la entrada. Nadie hubiera conocido en los portugueses del puente de Alcántara a los antiguos vencedores de Aljubarrota. El duque de Alba montó a caballo, recorrió el campo, y se aproximó a la ciudad{20}.

No había ya medio de impedir la entrada del duque en Lisboa, y el ayuntamiento (el magistrado que decían entonces) le recibió después de haber obtenido de él las mismas condiciones que las demás ciudades reducidas. A pesar de la prohibición rigurosa del duque, derramáronse los soldados por los arrabales y la campiña dándose al saqueo, y robando entre otras cosas un precioso jaez de diamantes de inestimable valor, que era el ornamento y como el mayorazgo de Portugal. En vano fue buscar en la ciudad a don Antonio. Había salido por otra puerta y tomando la vía de Santarén, donde con trabajo le dejaron entrar allí donde había sido aclamado rey, y pronto fue obligado a salir, que tales mudanzas hace la fortuna, reduciéndose la ciudad a la obediencia del rey de España. Acogido después en Coimbra, de donde salió para tomar y saquear a Aveiro, se trasladó a Oporto, donde recogió y armó mucha gente plebeya. Entre los cargos que se hicieron al duque de Alba murmurando y censurando sus operaciones, como la de haber expuesto temerariamente su ejército llevándole a Cascaes, acaso el que tenía algún más fundamento fue el que se le hizo por haber dado lugar a que se salvase el prior de Crato, habiendo podido alcanzarle y prenderle. Quedaba pues en pié el gran perturbador del reino.

Por disposición del duque de Alba fue jurado Felipe II rey de Portugal en Lisboa (11 de setiembre, 1580), con el aparato y ceremonias de costumbre, aunque con escaso concurso de pueblo y menos alegría y regocijo. El que hubieran podido tener los españoles se trocó en turbación con la nueva de la gravísima y peligrosa enfermedad que en Badajoz estaba padeciendo entonces el rey don Felipe, y que obligó al de Alba a tomar extraordinarias prevenciones en Lisboa a fin de asegurar la capital y el reino para el caso en que el monarca falleciese, así como dio ocasión al fugitivo don Antonio para difundir la voz de que había muerto, y aun se vistió de luto para hacerlo creer mejor a sus gentes. Pero el restablecimiento del monarca disipó las esperanzas de don Antonio y las ilusiones de sus partidarios.

En su busca y persecución envió el duque al valeroso Sancho Dávila con su tercio. Las poblaciones por donde pasaba el capitán de Castilla le iban entregando las llaves y reconociendo al monarca español por soberano. Halló embarazado y fortificado el paso del Duero; pero habiendo salvado el río por industria de un capitán llamado Antonio Serrano, batidas y derrotadas cerca de Oporto las turbas que había logrado reunir el prior, la ciudad fue tomada por los españoles, y don Antonio, otra vez fugitivo, no hallando ya lugares que le admitiesen, anduvo algunos días errante por montes y por breñas. El rey don Felipe puso a talla su cabeza, ofreciendo al que le entregara muerto o vivo ochenta mil ducados. En honor de la hidalguía portuguesa debemos decir, que aunque el proscrito anduvo todavía seis meses por la provincia de Entre Duero y Miño, ya por aldeas y despoblados, ya por los conventos y monasterios, y aunque muchos lo sabían y era de todos conocido, no hubo un solo portugués que con el cebo de tan cuantiosa suma quisiese prenderle ni aun descubrirle. Al fin logró refugiarse en Francia, de donde aun le veremos volver, no pudiendo renunciar a su ambición y a su genio inquieto y revoltoso{21}.

Casi a un tiempo experimentó el rey don Felipe la satisfacción de saber que se hallaba sometido todo el reino de Portugal y el dolor de perder su cuarta esposa la reina doña Ana en Badajoz (26 de octubre, 1580). Era natural, y así se lo pedía el duque de Alba, que pasara a hacerse reconocer y jurar por sus nuevos súbditos los portugueses, y así lo determinó el rey, convocando al efecto las cortes de su nuevo reino para la villa y monasterio de Tomar, a causa de la epidemia que afligía la corte de Lisboa y otras poblaciones. Hizo, pues, Felipe II su entrada en Portugal (5 de diciembre), y fue recibido debajo de palio en Yelbes, primera ciudad portuguesa que le había reconocido. Iba el rey, como dice un historiador portugués, «sin el arnés y con la toga,» esto es, no como guerrero sino como magistrado; y es que don Cristóbal de Mora le había dicho: «Suplico a V. M. humildemente no entiendan los portugueses que V. M. no se fía de ellos, porque sinó nunca les conquistaremos los corazones.» En Villaboin visitó al duque y la duquesa de Braganza, sus antiguos competidores al trono, tratándose al parecer con la mayor cordialidad; allí le juraron obediencia (24 de diciembre), y el rey nombró al duque condestable del reino, y le dio el toisón de oro{22}.

El 16 de abril de 1581, erigido un trono en la iglesia del monasterio de la orden de Cristo, y a presencia de los procuradores del reino reunidos en Tomar, y de los duques de Braganza, y del Consejo de Estado y Cámara de Castilla, y de los próceres de uno y otro reino, fue jurado y reconocido solemnemente Felipe II de España por rey de Portugal, jurando él a su vez puesto de hinojos y con la mano sobre el libro de los Evangelios guardar y conservar al reino todos los fueros, privilegios, usos, costumbres y libertades que le habían otorgado los reyes sus predecesores. Desplegado entonces el pendón real por el alférez mayor, un rey de armas dijo en voz alta: «Real, Real, Real por el rey don Felipe rey de Portugal.» Y todos, siendo los primeros los duques de Braganza, se llegaron a besarle la mano y a hacerle pleito homenaje{23}. Y se cantó un solemne Te Deum, y al día siguiente fue jurado como sucesor el príncipe don Diego su hijo. Con esto se vio por primera vez después de tantos siglos sujetos a un mismo cetro todos los pueblos de la península ibérica; por primera vez después de tantos siglos se vio realizada la grande obra de la unidad española, que la naturaleza había trazado a los hombres, y que las pasiones de los hombres habían entorpecido contra las leyes de la naturaleza. ¡Ojalá no se hubieran roto nunca estas leyes!

Mandó el rey publicar el perdón general que tan ansiosamente esperaban los portugueses, y concediole muy especialmente para los que habían seguido la parcialidad de don Antonio, exceptuando al mismo prior, al obispo de la Guardia, al conde de Vimioso, y a otros que en él se expresaban. Parecioles a los españoles muy amplio, a los portugueses estricto, condicional y artificioso. Otorgó muchas gracias, rentas, empleos y mercedes, que con ser muchas, todavía a los portugueses les parecían escasas. No perdonó don Felipe a los frailes y clérigos que habían tomado las armas en favor de don Antonio{24}.

Presentaron los procuradores en aquellas cortes al rey un memorial en que le pedían: que se casara con portuguesa; que el príncipe se criara en aquel reino; que los estados de Portugal quedaran siempre separados de Castilla; que retirara las guarniciones, con otras demandas de la misma especie. Los nobles hacían para sí otras peticiones no menos exageradas. Mas si algunas de estas les concedió el rey, a las más respondió con esperanzas ambiguas. En lo que anduvo generoso fue, no solamente en negarse a suprimir, según se lo aconsejaban, la universidad de Coimbra, sabiendo le era contraria, sino en conservar y aun proteger a los profesores y doctores, no obstante ser los que más habían enseñado y escrito contra su derecho a la corona. Fuese necesidad o política, no eran pocas las gracias que había hecho al reino, confirmando lo que en su nombre ofreció antes el duque de Osuna. Tampoco fue muy escaso en mercedes personales, pero era imposible satisfacer las ambiciones de todos, pues como dice un historiador contemporáneo, «cada uno, a tuerto o a derecho, pedía mercedes; así que, todo el reino no parecía ser bastante a contentarlos{25}.» Tantas eran las exigencias, y tanto lo que distribuyó, que descontentó a los castellanos sin acabar de satisfacer a los portugueses.

Terminadas las Cortes de Tomar, pasó el rey a Santarén, y de allí a Almada, donde esperó a que la ciudad de Lisboa hiciera los preparativos con que se disponía a recibirle. Cuéntase que al presentarle Ambrosio de Aguiar las llaves de la capital, le dijo a Cristóbal de Mora: «Tomadlas, que a vos se deben ellas.» Y en verdad, bien podía decirse que a la habilidad diplomática de Mora más que a los soldados del duque de Alba debía la adquisición de aquel reino. Entró, pues, Felipe II en Lisboa (27 de julio, 1581), por un suntuoso arco de triunfo aún no concluido, y en medio de regocijos y fiestas que duraron largos días. Diole el pontífice el parabién por verle instalado en el trono lusitano; disculpó su anterior conducta; y aun a instancia del rey nombró un comisario apostólico para entender en las causas que se formaron a los frailes y clérigos que habían alborotado y hecho armas en favor del pretendiente don Antonio, con los cuales estuvo Felipe II inexorable, castigándolos hasta con pena de muerte, que se ejecutaba sin aparato y con tenebroso sigilo, arrojándolos al río de noche. ¡Cuánto varió la conducta del papa con Felipe II desde que le vio vencedor!

En el espacio de dos años, dice un escritor de aquel tiempo, se puede decir que había tenido Portugal cinco reyes, siendo todos ellos como otros tantos azotes del pueblo: don Sebastián con su temeridad, don Enrique con su irresolución, los gobernadores con su timidez y sus particulares intereses, don Antonio con su tiranía, y don Felipe con las armas{26}. No era esto del todo exacto, y menos por entonces, respecto a Felipe II, que si no contentó a sus nuevos súbditos, no fue porque no prodigara rentas, oficios y encomiendas para ganarlos, sino porque no era fácil satisfacer las desmedidas pretensiones de todos, ni lo era tampoco borrar de repente los antiguos odios y antipatías entre los dos pueblos, y tan prontos estaban los portugueses a quejarse de que les daba poco, como los castellanos a murmurar de que les daba demasiado. Exorbitantes fueron las peticiones que hizo la duquesa de Braganza, equivalentes a señalarle rentas y estado de princesa, hasta con título de infantes para ella y el duque. Envió el rey su memorial de peticiones en consulta al consejo de Estado, y con ser portugueses los consejeros, sus dictámenes favorecieron poco a la duquesa doña Catalina.

Con el reconocimiento y sumisión de Portugal pasaron a ser del dominio de España las ricas y vastas posesiones portuguesas de África y de la India, los reinos de Guinea, Angola y Bengala, la poderosa Goa, el Brasil, la costa de Malabar, la isla de Ceilán, las Molucas y Macao. Pero manteníanse rebeldes las Azores, y en especial la isla Tercera, tenaz en no admitir otro rey que don Antonio, y solo la isla de San Miguel obedecía al monarca español. Una expedición mandada por don Pedro Valdés para sujetar la Tercera fue rechazada por aquellos bravos isleños, con gran mortandad de españoles. La vuelta a Lisboa de don Lope de Figueroa que fue después a las islas y regresó sin resultado, envalentonó a aquellos rebeldes y los llenó de arrogancia creyéndose ya invencibles. Por otra parte, el incansable y activo don Antonio había logrado interesar en su favor a las reinas de Francia y de Inglaterra, y con sus auxilios preparaba una respetable armada, con que se proponía desembarcar en las Terceras, y hacerlas base de sus futuras operaciones sobre Portugal, donde con estas noticias se mantenía vivo el espíritu y la esperanza de sus parciales, que eran muchos en el pueblo. Para ocurrir a este peligro despachó el rey don Felipe al marqués de Santa Cruz a Cádiz para que reuniese cuantas naves pudiera, disponiendo también que se le prestaran las que en Vizcaya tenía el almirante Recalde. Pero antes que la flota de Recalde arribara a la isla de San Miguel, donde había de incorporarse con la que el marqués de Santa Cruz llevaría de Lisboa, habíase adelantado el prior don Antonio con la suya, que partió del puerto de Nantes, compuesta de sesenta velas bien pertrechadas y armadas, y en la cual iban con el prior de Crato Felipe Strozzi, el conde de Brissac, Mos de Beaumont, el conde de Vimioso y el obispo de la Guardia, sus acérrimos partidarios. En la armada de España, además del marqués de Santa Cruz y del almirante Recalde, iban el maestre de campo don Lope de Figueroa y los capitanes don Pedro de Toledo, don Francisco de Bobadilla у don Cristóbal de Eraso.

En gran aprieto y conflicto tenía ya don Antonio al gobernador y a los defensores de la isla de San Miguel, cuando se descubrió la armada española (julio, 1582). Diose allí uno de los combates navales más porfiados y sangrientos que se han visto. El marqués de Santa Cruz correspondió en aquellas aguas a la gran reputación de que gozaba como general de mar. A pesar de la superioridad de la escuadra francesa, la victoria después de una bravísima pelea se declaró en favor del almirante de España. Don Juan de Vivero apresó a Felipe Strozzi, que llevado a la presencia del marqués murió luego. Huyó el conde de Brissac, y herido y prisionero el de Vimioso, murió también al tercero día. Perecieron sobre tres mil franceses, y como unos ochenta caballeros quedaron en poder de los vencedores. Don Francisco de Bobadilla mandó levantar un cadalso, en que hizo degollar unos nobles y ahorcar otros. Tanto como en España e Italia se celebró esta victoria, irritó a la corte de Francia, donde todo era jurar venganza contra Felipe II, amenazando a España y a Flandes{27}.

Refugiose don Antonio en la isla Tercera, donde fue recibido como rey. Pero falto de dinero, no obstante lo que esquilmó a aquellos miserables montañeses, en especial a los adictos al rey don Felipe, a lo cual le ayudaban activamente y con grande insolencia los frailes y clérigos, no teniendo con que sustentar sus tropas, y temeroso de que le acometiera el marqués de Santa Cruz, partió otra vez la vuelta de Francia, no sin saquear antes las Canarias y la Madera para satisfacer a sus soldados. Aunque en Portugal se decía que con esto quedaban acabadas las fuerzas del prior, no por eso dejó Felipe II de preparar gruesa armada para enseñorear el Océano y expugnar la isla Tercera, a cuyo efecto hacia construir galeazas en Nápoles dotándolas de numerosas piezas de artillería{28}.

Deseaba ya no obstante el rey don Felipe salir de Portugal y volver a Madrid, para atender a las cosas de España, y muy especialmente a la guerra de Flandes que iba harto mal para él, y para prepararse contra la desfavorable y cautelosa conducta del rey de Francia. Falleció a este tiempo en Madrid el príncipe don Diego (21 de noviembre, 1582), y detúvose con esta nueva su afligido padre en Lisboa hasta hacer reconocer y jurar al infante don Felipe, a cuyo efecto convocó las cortes de Portugal en el palacio de la Ribera. Hízose en ellas el juramento del príncipe sucesor (30 de enero, 1583); y resuelto el rey a venir a Castilla, encomendó el gobierno de Portugal al archiduque y cardenal Alberto su sobrino, hijo de su hermana doña María la emperatriz de Alemania viuda de Maximiliano, a quien miraba como hijo, y de cuyas virtudes esperaba que sabría regir prudentemente y conservarle el reino. Diole por consejeros don Jorge de Almeida, arzobispo de Lisboa, Pedro de Alcazoba y Miguel de Moura, escribano da Puridade, cargo de los más principales de Portugal, e hizo jurar al archiduque que gobernaría en justicia y le restituiría el reino cuando volviese. Quedaba pues un cardenal regente al frente del reino que acababa de tener un rey cardenal.

Había perdido Felipe II en este tiempo dos de sus más ilustres y famosos capitanes, el duque de Alba don Fernando Álvarez de Toledo y el maestre de campo Sancho Dávila. De no tan alta estirpe éste como el primero, y de menos elevada categoría militar, no era menos conocido ni menos celebrado que él por su valor, sus hazañas y sus largos servicios, y ambos habían guerreado en Italia, en Alemania, en África, en Flandes y en Portugal. El de Alba murió de setenta y cuatro años en Lisboa en los aposentos bajos del palacio mismo del rey, y no dejaron de notar con extrañeza los portugueses que al siguiente día de la muerte de tan gran guerrero y de tan gran ministro saliera el rey a comer en público, sin demostración ostensible de sentimiento, lo cual no dejó de dar ocasión a todo linaje de interpretaciones{29}. En su lugar fue nombrado el duque de Gandía don Carlos de Borja. Era difícil reemplazar al duque de Alba, e iban desapareciendo ya aquellos guerreros y capitanes españoles que por más de un siglo habían llenado de admiración y de espanto el mundo.

Con objeto sin duda de halagar el espíritu patrio de los portugueses, o tal vez con el de desvanecer los absurdos rumores que por el reino corrían, hizo Felipe II, antes de su partida trasladar a Portugal desde Ceuta los restos mortales del rey don Sebastián, que condujo el obispo de aquella ciudad en las galeras de Sicilia. Desde Almeirim, junto con los del rey don Enrique, los mandó llevar a Belén, panteón de los monarcas portugueses, donde dispuso que fuesen igualmente trasladados los cuerpos de otros descendientes del rey don Manuel, haciendo a todos solemnes y suntuosos funerales.

Partió, pues, Felipe II de Lisboa (11 de febrero, 1583), y regresando por Badajoz y Guadalupe, llegó a su predilecto monasterio del Escorial (24 de marzo), saliendo toda la comunidad a recibirle en procesión y con el Lignum Crucis, y entrando todos en el templo se cantó el Te Deum laudamus. A los tres días partió para Madrid, donde entró llevando a su izquierda al cardenal Granvela, y el pueblo le aclamó como a quien volvía de acrecentar la monarquía de España con la agregación de un gran reino{30}.

{1} Las fuentes históricas de que principalmente nos hemos servido para esta relación son las siguientes: Gerónimo Osorio, Historia de Portugal desde 1090 a 1610: –Chronica do Rey de Portugal Dom Joao III composta por Francisco d'Andrada: –Epítome de la vida y hechos de don Sebastián, rey de Portugal, por Juan de Baena Pareda: –Sebastián de Mesa, Jornada de África por el rey don Sebastián: –Historia de Bello Africano, in quo periit Sebastianus Portugalia Rex: –Compendio das mas notaveis cousas que no reyno de Portugal acontecerao desde a perda del rey don Sebastián, &c., por Luis de Torres de Lima: –Jornada de África por el rey don Sebastián, por Gerónimo de Mendoza, natural de Porto: –Faria y Sousa, Epitome de Historias portuguesas: –Viperani, De Obtenta Portugalia a Rege Catholico Philippo, traducido por Alonso de Cáceres, criado de S. M., M. S. de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia: –Gerónimo Conestagio, Dell'Unione del regno di Portogallo alla corona di Castiglia, trad. por Luis de Bavia: –Cabrera, Historia de Felipe II, lib. XII y XIII: –Archivo de Simancas, Papeles de Estado, Portugal, legs. 395 y 396: –Correspondencia entre Felipe II, don Sebastián, don Enrique, el embajador don Juan de Silva y otros personajes: –MM. SS. de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Misceláneas, tom. IV y XLIII: –Cinco grandes volúmenes manuscritos, uno de ellos casi todo de documentos originales, de la correspondencia diplomática sobre los derechos a la corona de Portugal y su conquista, que se hallan en el archivo del ministerio de Estado, y otros escritos que fuera largo enumerar.

{2} El cadáver del malogrado monarca fue presentado desnudo y lleno de heridas en la cabeza y cuello al Xerife Muley Hamet, hermano y heredero de Muley Moluc. Reconocido por don Duarte de Meneses y demás hidalgos cautivos, lloraron sobre él, y trataron con el Xerife de su rescate. El cuerpo de don Sebastián, que se enterró en Alcázar, fue en efecto entregado a los pocos meses al gobernador portugués de Ceuta (10 de diciembre, 1578), sin que por él aceptara el Xerife precio ni interés alguno, en lo cual se condujo generosamente el africano. Los demás cautivos fueron más adelante rescatados, a instancia y con el dinero del rey don Felipe de España, que al efecto envió allá como negociador a Pedro Venegas.

En el leg. 396, de los papeles de Estado del Archivo de Simancas, hay un testimonio auténtico y muy legalizado de haberse entregado al gobernador de Ceuta el cadáver de don Sebastián, sin interés alguno por el rescate.

En el leg. 401, se hallan cartas de Andrea Corzo, el que rescató el cuerpo, dando cuenta al rey de Fez de su venida a la corte de España y buena acogida que le hizo Felipe II, así como de lo mucho que había agradecido la libertad de don Juan de Silva.

Fue por consiguiente fabuloso todo lo que se inventó después, diciendo uno que había ido a morir a Arcila, otros que a dos leguas del campo de batalla, y otros que aun vivía y se hallaba haciendo penitencia. El haber supuesto más adelante algunos aventureros cada cual por sí ser el rey don Sebastián, según en el curso de la historia veremos, pudo acaso nacer o ser inspirado por un caso que entonces acaeció. Huyendo unos pocos de los que se habían salvado, llegaron de noche a Arcila, y como no les quisiesen abrir la puerta, viendo el peligro que corrían de pasar allí la noche, discurrió uno decir que venía allí el rey. Al oír esto los de la villa, abrieron las puertas; el que parecía más principal entre los fugitivos entro muy embozado, y los demás fingían respetarle y obedecerle. Este ardid produjo la ida de Diego de Fonseca, corregidor de Lisboa, que se hallaba en la armada, a hacer averiguación de la verdad. La ficción fue al momento descubierta, y los soldados disculparon el hecho con el peligro. Pero bastó aquella aventura para que se divulgara la voz en Portugal de que el rey don Sebastián no había muerto.– Mesa, Jornada de África, lib. I, cap. 20.

{3} Relación del llanto y ceremonias que se hicieron por la muerte del rey don Sebastián, &c.– R. Academia de la Historia, Misceláneas, tom. IV, M. S.– Mesa, Jornada de África, lib. II.

{4} Cabrera, en el lib. XII de su Historia de Felipe II, inserta íntegros el razonamiento del padre Castillo y la respuesta del rey.– Instrucción de Felipe II a Fr. Hernando del Castillo, Archivo de Simancas, Portugal, Estado, leg. 403.