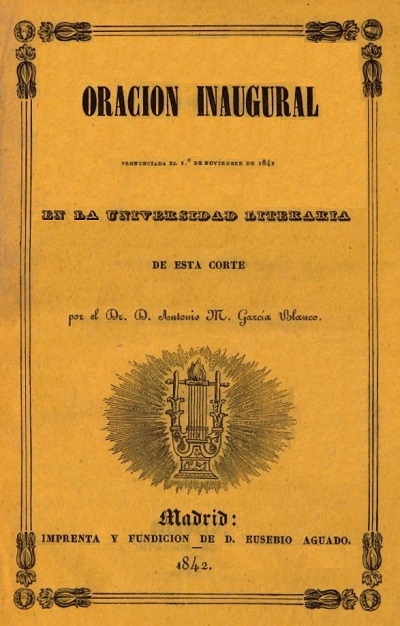

Oración inaugural

que en la solemne apertura de la

Universidad Literaria de Madrid

dijo el día 1.º de Noviembre de 1842

el Dr. D. Antonio M. García Blanco,

Catedrático de lengua Hebrea de la misma.

Sobre la necesidad de cultivar el hebreo y las lenguas antiguas.

Madrid 1842

Imprenta y Fundición de D. Eusebio Aguado

Impresor de la Universidad.

Excmo. Señor:

Cuál pueda ser en este momento el estado de mi alma, la agitación de mi espíritu, fácil es de colegir si se atiende a lo majestuoso del acto que vamos a celebrar, a lo respetable del concurso a que me dirijo, a lo difícil de las circunstancias en que hablo, y a lo arduo y penoso que es de suyo el inaugurar un curso académico o un establecimiento literario. No es vana modestia, Sr. Exmo.; no es este uno de aquellos exordios con que oradores muy elocuentes acostumbraban principiar sus discursos para captarse la benevolencia de sus oyentes, no; es la expresión sincera de un hombre que solo ambiciona el mayor lustre de la corporación a que tiene la honra de pertenecer, que conoce el ínfimo puesto que ocupa en ella entre tantos y tan distinguidos doctores; que se ha empeñado en una obra superior a sus fuerzas; y que duda cómo empezar, y desconfía del éxito de tan honorífico cometido. Sí, Señores; porque si tomando principio de la célebre Universidad Complutense, quisiera yo ostentar la erudición que no tengo, tejiendo su historia o recorriendo sus fastos a la par de los de las más famosas y antiguas, o augurando por lo grandioso de nuestro origen la celebridad futura y venturoso porvenir con que nos lisonjea la fortuna, ¿qué dirían esos venerables y doctos varones que alcanzaron todavía algo de las grandezas de la obra del inmortal Cisneros, y que serán siempre el mejor ornamento de la nueva Universidad literaria de Madrid? Si me atreviera a meter mi hoz en el vasto campo de las diversas ciencias que en ella se enseñan, ¡cuántos adalides esforzados, cuántos escritores públicos, cuántos hombres de Estado, cuántos profesores insignes que me escuchan harían la mejor demostración de mi temeraria audacia! Si quisiese reducirme a celebrar, como merece, el acuerdo de refundir las facultades de Leyes y Cánones en la de Jurisprudencia; ese feliz pensamiento que tanto honor hace a quien lo concibiera, como utilidad ha de reportar de él la enseñanza; o si me detuviera a encarecer la necesidad de plantear cuanto antes la nueva e interesantísima carrera administrativa, y la de emprender la reforma de los estudios eclesiásticos, cimentando al clero español en buenos principios de ciencias exactas y naturales, y en los conocimientos filológicos e históricos necesarios para la recta inteligencia de su ciencia, ¿cómo mortificaría la susceptibilidad o el amor propio de los autores de tales pensamientos, y de los mejores y más entendidos economistas que tenemos? ¿Pues qué diría cualquiera, si tratase yo de ocupar vuestra atención con la importancia de calcar todos nuestros conocimientos sobre el sólido, sobre el indestructible cimiento de una nueva filosofía? ¡Qué necio aparecería quien intentase dar consejos o trazar planes de educación e instrucción pública ante el dignísimo Consejero de la Corona encargado de este ramo, y en presencia de los que con admiración he oído tantas veces hablar de la oscuridad de los antiguos, de la futileza de los escolásticos, de la insuficiente teoría de Condillac, de las profundas investigaciones de Bonald, del origen y progresos de los conocimientos humanos, de la formación de nuestras ideas, de las fuentes del saber y causas de nuestros errores, con todos los demás interesantes puntos que abraza hoy la vasta y siempre nueva ciencia que se llama Filosofía! ¿Qué pudiera yo decir sobre la importancia del estudio de las Matemáticas para organizar la cabeza de los que aprenden; para establecer el rigoroso método cartesiano de hallar la verdad y manifestarla o comunicarla a otros; para adquirir la rectitud en el pensar, el aplomo en discurrir, la facilidad en combinar; el orden, y la verdad, y la precisión en convencer? ¿No debería yo ruborizarme al hablar de tales cosas delante de los profesores de Ciencias, aunque me dirigiese a la juventud estudiosa, con el fin de entusiarmarla más y más, o animarla hacia aquellos interesantísimos objetos? Señores, ciertamente vuestra respetable presencia y los nombres solos de Descartes, Locke, Kant, Leibnitz, Cuvier, Montesquieu, Jovellanos, Bentham y Beccaria me llenan de confusión: mi imaginación se abisma al contemplar que tengo de hablar delante de tan distinguido claustro, y que es necesario fijarme ya y fijar un rumbo a mi oración. Yo dudo en la elección del asunto más propio para inaugurar el nuevo curso que vamos a comenzar; y en tal perplejidad creo no puedo elegir otro argumento que el de mi profesión, el de mi peculiar asignatura: no porque en él pueda yo decir cosa que os sorprenda, Sapientísimos Doctores; no porque en ello tenga yo tampoco una seguridad de acertar a complaceros, llenando el objeto de estos anales universitarios, sino porque tal vez el vulgo no ha llegado a formar justa idea sobre un punto capital y que le interesa en sumo grado; porque veo que acerca de él se ha extraviado entre nosotros hasta lo infinito la opinión de los mejores literatos; y porque tal vez de su elucidación y justo examen pueda tomar principio esa era de felice término que todos ansían, y a que parece somos llamados nosotros por el orden natural de los sucesos. Hablo del estudio descuidado de las lenguas, principal vehículo de los conocimientos humanos, y punto de partida para la gran reforma literaria que habemos menester. Pienso decir cuatro palabras sobre la necesidad de cultivar las lenguas antiguas, si no queremos ser engañados a cada paso acerca del verdadero mérito cronológico de muchos conocimientos que se presentan diariamente como nuevos; si queremos utilizarnos de cuanto en otros tiempos dijeran o adelantaran nuestros semejantes; si tenemos conciencia literaria, y no nos hemos de entregar a merced de meros traductores, dejando en el aire y sobre falso nuestras más serias investigaciones. Materia de suyo ardua pero filosófica e importante, acaso sea la única en que yo pueda decir algo que os agrade; tal vez sea el mejor medio de llenar por hoy el objeto de este solemne acto, por el cual nos entregamos de nuevo a la enseñanza de la juventud, brindándole con la dulce copa del saber. Conviene pues remover desde el principio todos los obstáculos que puedan esterilizar nuestros esfuerzos; conviene indicar francamente el camino por donde las ciencias, la Religión y la patria lleguen a ver cumplidas sus mejores esperanzas.

Por lo mismo permitidme que, dirigiéndome a los jóvenes estudiosos que me escuchan, les diga que el principio del saber es el conocimiento de las lenguas; que la literatura y la historia reconocen sus principales bellezas en los idiomas antiguos del oriente; que en donde acaban o se pierden los monumentos, allí comienza la jurisdicción filológica: porque cuando de una nación no nos queda más que la lengua, por ella es preciso estudiar su índole, su civilización y cultura; y no es imposible venir por aquí en conocimiento de lo que fue, de lo que supo, de lo que adelantó en todos sentidos; y finalmente, que es un deber de todo sabio, de todo el que aspira a tan inestimable dictado, el profundizar cuanto sea dable en los conocimientos muertos, el investigar sobre los cadáveres de las antiguas naciones, para juzgar con criterio de las causas que influyeran en su destrucción, y sacar todo el partido posible de su inexistencia y de sus despojos. Procuraré no divagar en las pruebas de esta gran verdad, ni abusar demasiado de vuestra benevolencia.

Hubo un tiempo en que la esfera de los conocimientos humanos no se extendía más allá de los límites de la historia y de las lenguas: lo que supieran o dijeran los maestros o tribunos de algún pueblo, eso fue toda la ciencia del hombre por muchas generaciones y hasta las naciones más remotas: a nadie era lícito hablar ni pensar en otro sentido que aquel en que lo hicieran ciertos sabios Confucios, de claro ingenio, sí, pero al fin limitados y falaces como hombres: resabios fueron estos que quedaron en el orbe literario de resultas de la general ignorancia; y a excepción de algunos cortos y lucidos intervalos, hasta aquellos siglos de inefable barbarie en que el que sabía leer y escribir, o entendía siquiera el canon de la Misa, era considerado como sacerdote, como médico, como juez, como jurisconsulto y sabio. Pasó empero aquel monopolio intelectual, aquel bárbaro empeño de sujetar el pensamiento al dicho del maestro y jurar en su palabra, y sucedió por fortuna nuestra la regeneración de las ciencias y la libertad en el pensar; aunque ni tan verdadera aquella como sería de desear, y asociada ésta por desgracia con tal aversión a lo antiguo, que entre las ruinas de la enigmática filosofía, y como si formase parte de ella, se ha querido sepultar también la filología oriental o las lenguas madres del Asia y del Egipto. Descuidándose cada día más entre nosotros su estudio, ha venido a desconocerse de un modo impío lo que constituía en los siglos antiguos todo el mérito de los sabios, y se ha querido que en la patria de los Giufs, de los Quinhis y Montanos venga a ser entretenimiento pueril o estéril ocupación de teólogos y de desgraciados literatos. Tiempo es ya, señores, que sacudamos de todo punto el ominoso yugo de rancias preocupaciones, y que tomando sin prevención de ningún género así de lo antiguo como de lo moderno, demos a cada cosa el lugar y mérito que le corresponda. ¿Y cuál será el que en tan imparcial criterio merezca el estudio de las lenguas? Yo prescindo en este momento del de las más comunes modernas, y aun del de la latina y griega; porque la opinión de los sabios está conforme acerca de su utilidad para las letras y las ciencias, y porque me parece que aún resuena en mis oídos la elocuente oración latina que sobre la última pronunció hace dos años en semejante ocasión el dignísimo profesor que la enseña en esta Universidad. Tampoco entraré a patentizar, como él lo hizo, la dependencia y estricta filiación que tienen unas de otras, y todas de las matrices orientales; lo que a mí me cumple demostrar hoy es, que el estudio de estas, comenzando por la que tengo el honor y el gusto de profesar, es absolutamente necesario, no solo para los que quieran profundizar en las coetáneas y posteriores, muertas o modernas; no solamente para los teólogos y bibliógrafos anticuarios, que a cada paso tienen que consultar las Escrituras, sino también y aun mucho más para los que profesan cualquier ramo de literatura, o las ciencias físicas y naturales, morales y políticas.

Exmo. Sr., parecerá esto una paradoja o una hipérbole propia de la provincia en que nací; parecerá un aserto aventurado el decir que todos los conocimientos humanos deben partir de la primitiva fuente del lenguaje; que para entrar al estudio de los idiomas modernos, que para profundizar en la ideología y gramática general, que para llegar a la perfección en las ciencias, sea necesario consultar las lenguas muertas orientales; pero más increíble se me hace a mí, que mientras que en otras naciones se trabaja tanto por darle su verdadero y más sólido fundamento a la literatura y a los distintos ramos del saber, haya venido entre nosotros a sancionarse de un modo tan escandaloso la inutilidad de semejante estudio, abandonándose el idioma de la verdad y de la poesía, el lenguaje de Dios y de los primeros hombres, y con él los mejores conocimientos de la antigüedad y las ciencias del Oriente. ¡O suerte y hado fatal de las naciones! ¡O lengua hebrea, jefe, madre y fuente de todos los idiomas conocidos! ¿Cómo ha podido llegar a desconocerse en España tu mérito, tu filosofía y tus bellezas? ¿Dónde están las famosas escuelas de Córdoba y Toledo, último asilo de los sapientísimos restos de Pumbeditá y Babilonia? ¿Cómo ha podido olvidarse la naturalidad y razón de tus veinte y dos letras o signos, la armonía de tus sílabas, la singular y matemática estructura de tus palabras, tu original verbo, tus diez mil y seiscientas raíces, tu incalculable riqueza, y la verdad, la claridad y el orden hermenéutico con que disponías tus sentencias para la mejor expresión del pensamiento? ¿Cómo se ha podido llegar a creer, en donde se conservan tantos y tan preciosos manuscritos, que eres solamente útil, pues ni aun necesaria se te juzga, para los teólogos, y que solo como estudio ornamental o complemento de la Teología debes tener lugar en un plan de instrucción pública y entre los distintos ramos del saber humano? Señores, esta ridícula preocupación, este error tan craso y de tan fatales consecuencias es lo que conviene principalmente desterrar; y yo me lisonjeo de haber contribuido por mi parte a conseguirlo, si pongo de manifiesto la índole y genuina maternidad de la lengua de que me he propuesto hablar.

Nada sin duda sería más fácil que demostrar con testimonios irrecusables de los escritores antiguos, con palabras terminantes de Diógenes Laercio, de Plinio, Herodoto, Estrabón y Josefo, que el idioma hebreo o sus derivaciones o hermanos el caldeo o asirio, fueron los que dieron origen a la introducción de las letras en Grecia por Cadmo y los fenicios; pero aun cuando esto no fuera ya una verdad incontestable, bastarían solo los nombres de alfa, beta, gamma, delta, para venir en conocimiento de su procedencia semítica, mediante la analogía de nombres, valor y aun orden y figura que guardan con el alef, beth, ghimel, dhaleth de los hebreos, caldeos y rabinos; con el olaf, beth, gomal, dolat de los asirios; con el alaf, beth, gamal, dalat de los samaritanos; con el elif, be, gjim, dal de los árabes y persas; y con el alph, beth, geml, dent de los etíopes. Muy fácil me sería demostrar que los historiadores, poetas y oradores griegos o romanos no hicieron más, como dice el sabio retórico Longino, que imitar en cuanto pudieron la magnificencia con que habla Moisés de la creación, e induce al mismo Dios hablando en ella: la dignidad y nobleza que se admiran en su cántico, en el Job, y demás libros poéticos de la Biblia; la elocuente persuasión de Isaías, de Daniel y otros profetas, que hablaban al pueblo de orden y por inspiración de su Dios; la sabiduría admirable de Salomón, y aun el ritmo, y aquella armoniosa y grave medida del cántico de Débora y de la mayor parte de los salmos. Por ello vendría cualquiera en conocimiento de que mal puede profundizarse en la literatura griega o latina, y mucho menos en la moderna, sin algunas nociones de aquel idioma, de donde tomó Demóstenes su energía, Sócrates su insinuante decir, sus gracias Homero, Aristóteles su Lógica y su Historia de los animales, y el divino Platón su estricta Moral, su Justo, y su República; en donde está el origen de todas las bellezas, elegancias, tropos y figuras que repitieron después por mero arte y con más o menos aceptación los Cicerones y Virgilios, y los literatos modernos, nacionales o extranjeros. Muy fácil me sería, con cualesquiera lecciones de humanidades en la mano, poner de manifiesto los errores que se han cometido, las blasfemias que se han dicho en literatura, en elocuencia y gramática general, por carecer de principios filológicos, o del conocimiento necesario de las lenguas más antiguas. ¿Cómo se había de haber disputado tanto y tan inútilmente sobre el origen del lenguaje y las épocas anteriores a su perfecta formación; cómo se había de haber delirado hasta el extremo de suponer un tiempo en que, admirado el hombre ante el sorprendente espectáculo de la naturaleza, solo hablara a gritos o por interjecciones, si no se hubiese perdido de vista la perfecta relación que hay en casi todas las lenguas orientales entre las acciones y las palabras que las expresan, entre las cosas y sus términos? ¿Cómo se había de haber sostenido que las voces son signos arbitrarios o convencionales de nuestros pensamientos, si se hubiese subido más arriba del Lacio y de la Grecia, en donde ciertamente lo parecían ya, y aun lo eran, como lo son hoy en nuestras lenguas modernas? Señores, me da pena de ver a hombres por otra parte ilustradísimos tropezar y aun caer escandalosamente en puntos que, mirados a la buena luz de la filología, son axiomas o verdades tan claras como los principios matemáticos: me da pena de leer cuanto se ha escrito sobre la gran cuestión ideológica o de gramática general, si la escritura es signo inmediato de las ideas o de las palabras que las expresan: cuando oigo en boca de literatos e historiógrafos de gran nombre, que solo las cifras aritméticas son las que en lo escrito representan el pensamiento o la cosa independientemente de las voces que según el gusto de cada nación expresan esta cosa o este pensamiento, no puedo dejar de reconocer que los hombres se han metido en tan impertinentes cuestiones, por no ser capaces de reconocer la verdadera filosofía de la escritura hebrea; por no alcanzar que las cifras arábigas fueron en su origen, esto es, en hebreo, jeroglíficos de objetos materiales y existentes, emblemas de ideas muy sublimes y sagradas, caracteres o letras para expresar la palabra hablada, y juntamente notas aritméticas o signos para contar; y que solo llegaron a tener este último oficio después o al mismo tiempo que sirvieran para consignar en una hoja, en una piel o corteza, en cera o en mármol, aquellas ideas primordiales, aquellos objetos más dignos del hombre en sociedad o en relación con su Criador y con sus semejantes; ideas y objetos que están en el mismo orden, en la misma razón y proporción que los números 1, 2, 3, 4, &c. ¡Cuánto se yerra cuando se abandonan o se desconocen los principios! Se equivocó Blair, por ejemplo, cuando dijo que “el lenguaje en los tiempos modernos se ha hecho a la verdad más correcto y exacto, pero al mismo tiempo menos enérgico y animado: en su estado antiguo, dice, era mejor para la poesía y la oratoria; ahora es más favorable a la razón y a la filosofía.” ¿Pudiera esperarse semejante fallo de un hombre como Hugo Blair? Pues así lo dice en la página 164 de la traducción por Munárriz: y no es este desliz el único que tuvo en sus tan ponderadas lecciones, pues en la página 180 de la misma traducción se lee que “no pueden esperarse los grandes efectos o milagros de la elocuencia del lenguaje escrito que de la del que habla.” Lo cual, si bien es cierto tratando de lenguas modernas o aun de la griega y latina, no debió decirse nunca ni entenderse en general; y pudo muy bien Blair haber hecho una excepción honorífica respecto de la hebrea, si hubiera recordado que en este idioma escrito no solo se estampaban las ideas o pensamientos y los afectos del que hablaba, sino el tono de su voz, la precipitación o pausa con que se expresaba, la particular fuerza de algunas letras, la disposición hermenéutica con que cortaba sus periodos, y hasta la música o armonía que resultara al pronunciar. No habría caído ciertamente en tan solemne equivocación, si hubiera podido reflexionar que hoy es más elocuente el que habla que el que escribe, porque la escritura moderna carece de vocales largas y breves; de los schevas simple y compuestos, movibles y quiescentes de los hebreos; de sus puntos diacríticos; de sus tres acentos eufónicos; de sus veinte y ocho tónicos, cada cual con tres oficios, prosódico, sintáctico y musical; del rigoroso compás de sus sílabas; de las letras enfáticas: del He demostrativo, interrogativo, directivo e imperativo; y de las figuras etimológicas, prótesis, epéntesis, paragoge con aquel peculiar uso o libertad, y en toda la extensión que tienen en las lenguas semíticas u orientales. ¿Pues qué diremos de aquella proposición que tan gratuitamente sienta en la página 203 cuando dice, hablando del verbo, que “solo con el tiempo ha podido llegar a la exacta y compleja estructura que ahora tiene?” ¿Quién que conozca la filosofía, natural formación y conjugación admirable del verbo hebreo, se atreverá a aventurar una aserción tan infundada? ¿Y quién que tenga siquiera un mediano conocimiento de la índole de las lenguas primitivas, ha de hablar en el sentido que comúnmente lo hacen los gramáticos, acerca del artículo, de los pronombres, de las preposiciones, interjecciones y adverbios? Luego si las cuestiones de ideología y literatura valen algo; si en algo se han de estimar los conocimientos humanos, y es justo hablar con propiedad en todas materias, y más principalmente cuando se trata de Psicología y de las ciencias que arreglan la expresión del pensamiento; si todo lo que ha dicho Condillac y otros humanistas acerca de la invención del lenguaje es una miserable novela, condenada ya al desprecio por los hombres más pensadores del presente y pasado siglo; si el mismo Rousseau con su espíritu meditabundo ha sido el primero que lo ha impugnado, reconociendo por lo menos la imposibilidad metafísica de semejante invención; si hoy ha venido a ser una verdad demostrada que el género humano no ha podido adquirir ni adquiere sino por trasmisión el uso de la palabra oral o escrita; si es un hecho incontestable que ninguno profiere su pensamiento sin haber antes pensado la palabra con que lo ha de proferir, o lo que es lo mismo, si la palabra pensada coincide si no precede a la palabra articulada o escrita; y si es evidente que esta es un don maravilloso y preciosísimo con que el Hacedor supremo quiso agraciar al primer hombre, y en él y por su conducto y tradición constante a todo el linaje humano; si este don exclusivo del hombre encierra en sí todos los conocimientos de que es susceptible su inteligencia, y juega con ellos en las distintas operaciones de su espíritu; y si todo ello no es más que una emanación de la razón eterna, que en un tiempo se consignó por escrito, y escrita permanece, y no podemos dejar de convenir en que ha llegado a nosotros incorrupta, mediante los cuidados masoréticos, o notas iniciales, textuales y finales a que llamaron sepem legis los sabios doctores del gran concilio de Jerusalén en tiempo de Esdras, ¿quién será el que se atreva a dudar, cuanto más a negar, la importancia del estudio de aquel idioma, que es el origen y compendio de todo el saber humano, y aun muy verosímilmente una prueba inequívoca de las primeras misericordias para con el hombre y de la sabiduría infinita del Criador? Forzoso será, pues, convenir en que el estudio de las lenguas semíticas es de absoluta necesidad para entrar a las grandes cuestiones de ideología, gramática general y literatura, y para profundizar en estas ciencias.

Con la misma facilidad podría demostrar que jamás llegará a merecer el nombre de teólogo, ni a desentrañar todo el espíritu y los diversos sentidos de la Escritura, quien no la lea en sus santos y divinos originales. Muy fácil me sería derribar el último baluarte que se ha querido levantar por la ignorancia, tomando por inapeable fundamento la declaración del último Concilio general a favor de la versión antigua vulgata latina, pues hoy es ya una verdad incontestable, que la genuinidad que allí se proclamó bajo pena de anatema fue en gracia de la Vulgata, no en parangón o competencia con los originales, sino con respecto a otras muchas versiones que corrían por aquel tiempo en idioma latino, dividiendo a los fieles y rompiendo la unidad católica en cuanto a la lectura e inteligencia de los libros santos. Y para confirmación de esta verdad citaría las dos correcciones que después, y sin perjuicio de aquella célebre declaración, se hicieran en los pontificados de Sixto V y Alejandro VIII, contándose más de ochenta mil enmiendas en la primera, y no muchas menos en la segunda, como atestigua uno de los principales correctores. Muy fácil me sería patentizar que todavía la Biblia vulgata adolece de ciertos vicios, hijos del tiempo y de los siglos que pasaron, que aunque en nada ofenden a su autenticidad y a su mérito intrínseco como libro divino y depósito sagrado de la revelación, no obstante, cualquiera ve que son el mejor pretexto para que los impíos zahieran con especiosas razones lo más santo de nuestra creencia, nuestros arcanos y misterios. ¿A quién no choca, por ejemplo, que en el capítulo 13 del libro 1.º de los Reyes se diga: Filius unius anni erat Saul cum regnare cœpisset in Israel, habiendo referido anteriormente que cuando se le escogió por Rey le llevaba al más alto del pueblo desde el hombro para arriba; y que el profeta Samuel le había ungido, cuando se le presentó de orden de Dios preguntándole por las pollinas que se habían extraviado a su padre? ¿Y quién sin conocimientos hebraicos podrá salvar un anacronismo tan repugnante? Pero no es este mi intento por ahora; porque a serlo, yo demostraría hasta la evidencia que jamás podrá un maestro de Teología, un profesor de Religión, un sacerdote, hablar con solidez de las mejores instituciones eclesiásticas, si carece de fundamentos históricos: jamás podrá tratar facultativamente del origen y cualidades de la ordenación, de sus nombres, cargas y potestad; jamás podrá explicar satisfactoriamente la construcción, forma y dedicación de los templos; las fiestas principales que se celebran en la Iglesia; las horas canónicas que se rezan cada día; el orden de las preces y fórmula de las bendiciones, cantos, lecciones, sermones, excomuniones, absoluciones, ayunos e imposición de cenizas, ni cuantos ritos y prácticas religiosas adoptara la nueva Iglesia de la antigua sinagoga, o tuvieran origen en las costumbres y observancias judaicas: todo esto y mucho más, sobre que debe versar el ministerio de la palabra, estriba esencialmente en conocimientos históricos, que en vano se procurarán adquirir sin el auxilio del idioma hebreo, sin meditar muy profundamente sus divinas expresiones.

Y no se diga que habiendo expositores, comentadores, y aparatos bíblicos, no es justo ni prudente tomarse el ímprobo trabajo de aprender una lengua en que no hay escrito más que un libro. Esta es otra preocupación literaria que conviene también desvanecer, recordando primero, que para consultar y entender a los expositores es necesario tener nociones de aquello mismo que se consulta; a la manera que jamás comprenderá las explicaciones geográficas de escritura, quien carezca de conocimientos de geografía antigua; ni las alusiones a la historia civil o natural quien esté absolutamente desnudo de estos ramos auxiliares de la anticuaria. Segundo: la Biblia no es un solo libro, a no ser que se tome por tal todo lo que se encuaderna en un volumen; téngase presente que eso que con toda propiedad llamaron los griegos Βίβλια y los latinos repitieron Biblia en plural, y no en singular como decimos nosotros, es una colección de opúsculos de distinto estilo, de varias materias, de tiempos muy distantes, de diferentes autores, de desigual mérito en la parte gramatical o humana, aunque todos igualmente interesantes, todos llenos de ciencia, de filosofía y de bellezas inimitables: fecundos en gracias los libros poéticos, en verdades los históricos y morales, en concisión y misterios los proféticos, en conocimientos de todo género los sapienciales, y en naturalidad, en dignidad y pureza todos. Parece además que no se quiere tener en cuenta, que fuera de la Biblia hay otros muchos libros escritos en hebreo, caldeo, siriaco, rabino y árabe, de extraordinario mérito, de suma utilidad para los teólogos, para los moralistas, para los matemáticos y profesores de ciencias físicas o naturales: hablen por mí esa riquísima biblioteca del Escorial, y esas obras intituladas Bibliotheca orientalis, Bibliotheca rabinica, Bibliotheca hebraica de Buxtorfio, Ugolino, Bartolocci, Wolfio, Asemani, Plantavicio y otros que redujeron a catálogo los innumerables escritos, que de todas materias nos habían dejado los descendientes de Israel. ¿Es posible que toda esta riqueza literaria haya de quedar para nosotros sepultada para siempre en el olvido, condenada al polvo y a la polilla? ¿Es posible que tanto como hay escrito sobre astronomía y astrología, sobre geografía, sobre física, sobre medicina, sobre historia natural, sobre moral, teología y antigüedades; sobre artes, geometría, dialéctica, y hasta sobre juegos, suertes, cábala, adivinaciones y otras materias, que hoy nosotros ni aun siquiera conocemos, se haya de tener en nada, o haya de sufrir la triste suerte, el desprecio y abyección que por inescrutables designios de la Providencia llevan sus autores cerca de mil y ochocientos años hace?

Pero, repito, no es este hoy mi principal intento: yo no quiero ni me he propuesto al presente fundar la importancia del estudio hebraico en el mérito o demérito, en la verdad o falsedad de lo que hay escrito en aquella lengua santa. Yo creo que la principal utilidad de su estudio consiste en el orden admirable que infunde, en la claridad con que procede, en la verdad que derrama en el entendimiento y corazón de quien lo emprende, en el manantial inagotable de conocimientos muertos o perdidos que descubre, en lo grandioso, natural y filosófico de la estructura de aquellas lenguas primitivas, en lo fácil y sencillo de su analogía, y en el gran cúmulo de verdades que revelan, de gracias que manejan, de voces que aclaran, de pensamientos que desenvuelven, de cuestiones que evitan, y de maravillas y bellezas que contienen. Y bajo tantos conceptos, ¿quién habrá que no participe de sus ventajas, que se escape de su natural y necesaria influencia?

El matemático, además del verdadero origen de las cifras que tocamos poco ha por incidencia, verá en el sencillo y natural idioma de los primeros hombres todo lo que constituye hoy la precisión y fijeza matemática: allí verá cada idea representada por un signo, una palabra; y este signo el más adecuado a la idea que representa, formado de unos elementos tan admirables, que apenas puede concebirse si existieron antes que su compuesto, o resultaron después por el análisis; allí admirará las combinaciones mas graciosas y felices, las proporciones más justas entre los factores de una palabra, de una proposición, de un periodo, y la razón de su estructura; allí se verá precisado a confesar que las profundas investigaciones de Arquímedes, de Newton y los modernos y más insignes matemáticos, no han sido más que efímeros esfuerzos que ha hecho en todos tiempos la razón humana y la verdad por recuperar su natural jurisdicción, y aquella noble influencia que tuvieran en un principio, y que no debieran jamás haber perdido en la investigación, enunciación y orden de nuestras ideas. En el idioma hebreo, lo mismo que en casi todos los coetáneos orientales, descubrirá cualquier matemático la verdadera índole de los números y de la numeración, y no podrá menos de admirarse cuando note la justa idea que de ello formara aquella nación que llaman bárbara; allí verá que jamás se concertaba el número con la cosa numerada; jamás se decía tres hombres, tria munera, sino que numeral masculino singular exigía según las leyes de su sintaxis numerado femenino plural; y al contrario, cuando el número era plural y de terminación femenina, el numerado precisamente debía ponerse en singular y con terminación masculina. Cuánta luz pueda sacarse de aquí, y qué idea nos dé aquella particularidad de la aritmética sagrada, fácilmente podrá conocerse si se observan las interminables cuestiones en que se han intrincado los matemáticos sobre la naturaleza de los números, sobre la necesidad de la numeración, el constitutivo de los guarismos y la diferencia entre el número expresado por cifras o por letras, entre la aritmética numeral y literal; fácilmente se vendrá en conocimiento de cuánto importa segregar todo lo posible el nombre numeral de la cosa numerada, y hacer entender que el número u orden no está en las cosas, sino que depende de la pobreza de nuestra inteligencia, si se repara la multitud de hombres que pasan toda su vida contando y ejecutando las más intrincadas operaciones algebraicas, sin haber pensado jamás en fijar la naturaleza y origen de la numeración, sin saber siquiera lo que es número. Además, el matemático que estudiara los primeros rudimentos de aquella lengua santa, descubriría los verdaderos elementos del cálculo, la simplicidad de las raíces, la razón y natural proporción de los agregados, la homogeneidad de las combinaciones, la facilidad de los procedimientos, y el orden y la precisión en los resultados: de suerte que a no temer yo ofender el amor propio y el amor a su ciencia que con tanta razón tienen los que profesan las matemáticas, me atrevería a sostener que el estudio del idioma hebreo, tal como hoy puede y debe hacerse después de los admirables adelantamientos, que a fines del siglo pasado hicieran Schultens, Altingio, Robertson, Schroeder, Simonis y Eicornio, y en nuestros días los Winers, Leopoldos y Gesenios, es tan útil como la matemática para el efecto de metodizar las ideas y facultades mentales, y familiarizarnos con la verdad, el orden y la razón.

El profesor de ciencias naturales que pisara siquiera los umbrales de nuestro estudio, quedaría sorprendido cuando viera, a no dudarlo, que los grandes sistemas que se aventuran hoy como nuevos, y partos de los más felices ingenios, estuvieron ya o conocidos o por lo menos vislumbrados entre los sabios del antiguo mundo, y algunos tan generalizados que había en el idioma vulgar expresiones que los aludían claramente; cuando se encontrara en aquellos desconocidos idiomas verbos y nombres relativos a esa magnífica teoría de las pasiones, que hoy nos venden como nueva Broussais, Descuret y demás sabios de la escuela fisiológica de Francia; cuando descubriera todo el gran sistema planetario de Newton, o el astronómico de Copérnico, bosquejados en las tres letras con que se forma en todas las lenguas semíticas el nombre del sol שמש; cuando oyera por primera vez el nombre que daban los hebreos al vapor, y la raíz de donde le tomaron, y la perfecta consonancia que se encuentra entre los maravillosos efectos y aplicaciones que hoy se descubren de esa gran potencia, y las letras que forman el nombre hebraico איד que vale tanto como principal y más seguro poder; cuando se le hicieran entender las delicadas expresiones anatómicas y fisiológicas con que se hablaba del feto, del corazón, del idiotismo, de la ciencia y fuerza vital; cuando supiera la exactitud con que expresaban los hebreos la vida misma y las varias edades del hombre; y cuando viera que las descripciones más complicadas de objetos científicos, de fenómenos importantes, de animales, de vegetales y piedras; que las verdades más luminosas de anatomía, de fisiología e higiene; que los aforismos más sagrados de la medicina eran ya objeto de las conversaciones familiares en aquella nación que tan injustamente se ha querido calificar de inculta e ignorante, se pasmaría y no podría menos de confundirse al leer en boca de pastores, en los episodios de la historia o poema de Job, rasgos delicadísimos de ciencias naturales, que solamente la presunción moderna pudiera desconocer, por paliar de algún modo su atraso y su manifiesta ignorancia. Señores, al leer la historia y las descripciones bíblicas en su original, ya no extraño que la sociedad de Calcuta y los modernos viajeros en la India hayan tenido que confesar la perfecta consonancia, que hay entre ellas y los vestigios que allí descubren: ya no extraño que Dolomieu, Cuvier, Deluc y los más insignes naturalistas de nuestros días hayan venido a confesar que ni es posible alejar la época de la creación, ni dejar de reconocer su postrer catástrofe; que Leon de Laborde, en los Comentarios que acaba de publicar sobre el Éxodo y los Números, se haya visto precisado a reconocer la verdad geográfica de la Escritura; y que los filósofos impíos y los judíos mismos se conviertan al verdadero Dios de los cristianos, como acaban de hacer el abate de Beautin y su discípulo Ratisbonne.

Pero sin necesidad de descender con el discurso a puntos tan delicados, ni de concretarnos a la Biblia, cualquier naturalista podrá formar idea de lo que fue aquella nación en el apogeo de su cultura, cuando en la decadencia de sus famosas escuelas de Jerusalén, Pumbeditá y Babilonia todavía fueron jóvenes estudiosos de la faustosa Grecia a ellas, y después vinieron a las nuestras de Córdoba y Toledo en busca de los restos científicos de aquel desgraciado pueblo: y tenemos la gloria de que, abolidas del todo aquellas célebres escuelas, sus presidentes y principales Rabíes e maestros se acogieron a España con sus vastos conocimientos y su riqueza literaria, con sus sagrados códices y sus inestimables manuscritos; y que en lo más denso de la ignorancia de los siglos medios y al cabo de quinientos años, todavía se escribieran obras, reliquias de la cultura oriental, que aun hoy día merecerían consultarse, y que si no se estiman en cuanto realmente valen, es por lo raras que se han hecho, o más bien por los pocos naturalistas que hay capaces de leerlas en sus originales. Búsquense si no, y examínense las obras de Cronología que por los años 1070 de nuestra era escribían el célebre barcelonés R. Judá Ben Leví y su padre del mismo nombre: léanse los escritos de R. Josef Aben Megas, presidente de nuestra academia de Córdoba en el año 1120, de cuya sabiduría, talento y virtudes, dice el sabio Maimónides, quedarán admirados cuantos lean con reflexión sus discursos; consúltense las obras de Astronomía de R. Abrahan Hannasi de aquel mismo tiempo y sus Instituciones aritméticas; ahí está en el Escorial el admirable manuscrito de medicina de R. Isaac de fines del siglo XI; nada digo del insigne toledano Aben Ezra, filósofo, astrónomo, médico, poeta, gramático, expositor y cabalista profundo a principios del XII; ni del cordobés Maimónides, cuyos aforismos no ceden en nada a los tan ponderados de Hipócrates, cuya lógica admira, cuyos escritos por la mayor parte inéditos de cuadrúpedos, aves, peces, yerbas, piedras y minerales han llamado en todos tiempos la atención de los sabios, y sería muy largo referir. Véase la última teoría moderna sobre el origen de las fuentes y de las lluvias en la obra de R. Mosché Bentibon, natural de Granada, que en el año de 1150 escribía bajo el sagrado epígrafe Se juntarán las aguas; y por no hacerme interminable y no querer dejar de consagrar una línea siquiera a la buena memoria de nuestros compatricios los Quinhis padre y hermanos, diré por conclusión de esta parte, que todo el trabajo que pudiera costar el estudio hebraico, estaría suficientemente compensado y aun con usura, solo con leer las obras y comentarios originales rabínicos, que tenemos en el relicario preciosísimo del Escorial y en nuestras bibliotecas, pertenecientes a estos doctos españoles. Tal es el fruto que las ciencias naturales pudieran sacar del estudio a que nos referimos.

¿Y las morales? ¡Ah! El moralista, ¿qué no pudiera adelantar con el auxilio del idioma de la naturaleza, del lenguaje de Dios y de los ángeles, de las expresiones de Moisés, de Job y de Isaías? ¿Habrá máxima de moral que no encuentre en los libros de Salomón o de Sirah? ¡Qué idea tan distinta formaría de su ciencia si pudiese leer la moral bíblica en sus originales; si conociera los preceptos del Decálogo, y la legislación santa, y los principios fundamentales de la civilización, de la urbanidad y policía pública, tales como el idioma más antiguo los conserva; si alcanzara a ponderar el tob uaraj, el iacal uahayin de los hebreos, el bien y el mal, el licet y non licet de aquel pueblo gobernado por Dios! Y sin necesidad, como he dicho ya otra vez, de contraernos a la Biblia, ¿cuánta luz no pudieran darle los escritos de Manasché, Maimónides y demás sabios rabíes que comentaron o expusieron la Mischná o el Talmud, y aun estos mismos monumentales libros de la moral mosáica, en que, si bien se encuentran errores abominables contra el cristianismo, hay también verdades importantísimas y máximas de moral universal y de policía bien entendida que convendría muy mucho examinar? ¿Pues qué no es un deber de todo el que profesa una facultad el formarse, digámoslo así, su estante intelectual y la historia de su ciencia? ¿Cómo, pues, podrá desentenderse un moralista teólogo o filósofo del Igereth haccodesch de Mosché Ben Nacman, o sea su carta santa; del tratado arábigo sobre la resurrección o vivificación de los muertos, traducido al hebreo por Samuel Tibon; de la obra singular de profundísima y verdadera mística que escribió R. Bechai Hadaia con el título del amor de Dios; de la luz del alma, el arca del testamento, el tesoro de la vida, el libro de los piadosos, el oficio de los corazones, y tantos y tantos otros como se escribieron aun en los siglos de la mayor ignorancia por los más famosos maestros o doctores de nuestras sinagogas de Córdoba y Toledo? Aprendan, pudiera decírseles a esos moralistas de medio hombre, permítaseme esta expresión, Señor Exmo., aprendan a hablar del espíritu cuando hayan conocido perfectamente el cuerpo humano; y tomen ejemplo ellos y los que creen que puede entrarse al estudio de la moral del hombre sin conocimientos de su físico, de la obra de R. Abrahan Hannasi, que antes de comenzar a tratar en su Meditación del alma de las fuerzas del espíritu, emprende una profundísima investigación del origen y naturaleza del hombre, de la organización de su cuerpo, y de las cosas en que debe ocuparse en este mundo; aprendan allí exactísimas descripciones fisiológicas tomadas originalmente de las fuentes puras de la sabiduría bíblica; y digan los que desprecian la antigüedad, digan los admiradores de Cabanis y los modernos, que han querido alucinarnos con sus relaciones del físico y moral del hombre, si queda nada que desear sobre este punto en las obras de los antiguos rabinos, y mucho más en el libro de los libros, en el testamento antiguo de la sabiduría inmensa del gran Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob; digan si se ha dado por algún fisiologista moderno una descripción de los ensueños o visiones nocturnas, como la que se lee en el capítulo 4.º del original del Job; si puede hablarse con más propiedad psicológica que Ezequiel, cuando se trasportaba endechando sobre la destrucción de Jerusalén, de Tiro y de Sidón, de Gog y de Magog; si ha habido quien iguale a Samuel en sus consejos, a David en su integridad y en su arrepentimiento, a Sennaquerib en su arrogancia; y si esta arrogancia, y esta integridad, y estos consejos, y aquellos éxtasis se pueden estimar por todo su valor en una versión de versión, en la Vulgata latina: no, solo en el original es donde pueden gustarse estas bellezas morales con su verdadero sabor; solo allí se encuentra la ética pura, adaptable a cuantos sistemas se hayan inventado o inventen en el trascurso de los siglos, porque allí es donde está la moral fundada en sus indestructibles principios, la inmortalidad y espiritualidad del alma, y el influjo del organismo.

Exmo. Sr., me he detenido más de lo que pensara en esta tercera parte, o sea utilidad del estudio hebraico para las ciencias morales; pero en obsequio de la verdad y de la juventud que con tanta bondad me escucha, no puedo dispensarme de decir algo acerca de las demás ciencias que comprendemos bajo este mismo nombre y el de políticas: diré brevemente de la Jurisprudencia, de esa ciencia grande y noble que arregla los derechos y deberes del hombre en sociedad. Esa Recopilación a veces indigesta y a veces contradictoria entre nación y nación, entre siglo y siglo, que por lo mismo parece no haber tenido ni tener un principio fijo fundamental conocido y recibido por todos los hombres; esa divina ciencia, complemento augusto y sello de todas las morales, o que conducen al hombre por las sendas del deber, en cuya vasta extensión se abisman los ingenios más felices, y cuyos principios son tan inmutables o deben serlo como la eterna justicia de quien procede, ¿habrá quien no la vea embrollada, sin sistema, incomprensible y entregada al capricho de los sabios o de los tiranos, siendo el juguete de los delirios de los unos y de las demasías de los otros? ¿Habrá quien de un modo claro y fácil deslinde los derechos y deberes del hombre, teniendo en cuenta su naturaleza, su educación, sus costumbres, el suelo que pisa, el clima en que vive, el siglo a que pertenece, y hasta sus alimentos y el aire que respira, con todas las demás cosas que se llaman fundamentos de la justicia? ¿Habrá quien explique los varios fenómenos, las infinitas modificaciones que ha tomado y que presenta hoy la legislación universal por acomodarse a las diversas exigencias sociales? ¿Habrá quien diga de un modo concluyente lo que es justicia, vistas las contradicciones que ella misma ha producido en las diversas legislaciones que nos conserva la historia? Pues todo pudiera componerse en nuestro concepto y en el de muy insignes jurisconsultos, si retrocediendo al origen de esta palabra estudiásemos su sentido y la acepción que tuvo por mucho tiempo entre los hombres. Sí, señor: si todos los que han escrito de Jurisprudencia civil, criminal, canónica, mercantil, &c.; si todos los que en el trascurso de los siglos estuvieron encargados de enseñarla o de administrar la justicia, hubieran tenido presente la propiedad de esta palabra, y el oficio de los schophtin, que después los cartagineses dijeron suffetes; si no se hubiera perdido de vista el estado civil y político de la nación hebrea antes de Moisés, el gobierno teocrático absoluto que tuvo primero, el que después le sucedió pontifical o moderado por los setenta y dos schophtin o jueces que se eligieran, el que tuviera lugar más adelante por la muerte de aquel sabio e insigne legislador, y las modificaciones, alternativas y perfección que últimamente presenta la edad de oro de aquella desgraciada nación; si jamás se hubiera olvidado lo que dice la palabra Rey, según las profundas investigaciones de Loescher, atendidas las letras radicales de que consta en el idioma en que primero se usó; si siempre se hubiera podido reflexionar lo que fue מלך en un principio, lo que fue שר, lo que era אלוף, y lo que es y será perpetuamente אב, ¿cómo se había de haber sostenido por personas de conciencia el divino origen de lo primero, que vale tanto como Rey, la preponderancia de los segundos, que se traducen capitán o príncipe, y la abyección y lo vulgar de lo último, que es como decir jefe de casa, primordial afecto, o padre? ¡Ah! ¿Quién me diera poder referir en este punto originalmente el gracioso pero profundísimo apólogo de Joatán que se lee en el capítulo 9.º de los Jueces? ¿Qué de útiles descubrimientos no podría hacer allí la Jurisprudencia y la política en aquel serio razonamiento que se pone en boca de la oliva, de la higuera, de la vid, y últimamente de la zarza? Allí, allí está consignada del modo más ingenioso la idea que se tenía de la reyedad en aquel tiempo, y la que jamás debió haberse perdido de vista por los legisladores y jurisconsultos, y la que hoy mismo debería inculcarse, y no dudo se estará inculcando en el tierno ánimo de nuestra Reina, leyéndole diariamente y explicándole con detención las divinas palabras de tan enigmático apólogo, en que declaran aquellos vegetales que para ser reyes necesitarían renunciar hasta a sus más íntimas propiedades naturales. ¡Oh, qué distinta estaría entre nosotros la justicia, si no se hubiese abandonado el camino que siguieran los pueblos primitivos del Oriente! ¡Si en vez de despreciarlo todo, se hubiera tratado de acomodar a las nuevas exigencias sociales lo que constituía tan santamente en un principio el poder, el derecho y los deberes! ¡Si jamás se hubiese admitido como principio político el dicho de un magnate, o la voluntad de un príncipe, o el capricho del necio vulgo, o el interés de una clase, o el nombre vano de justicia, de equidad y aun de razón! A tales delirios llegó el hombre, porque abandonó el camino de la verdad, porque se desentendió de lo que es y será siempre justicia; y este camino, y esta verdad, y esta justicia, en vano se buscarán fundamentalmente y según toda la propiedad de las voces en la legislación posterior a los hebreos.

De tal manera, Exmo. Sr., y en tales términos estamos convencidos de esta verdad, que lejos de consultar como a oráculo la legislación de Solón y de Licurgo, deploramos las famosas instituciones de Creta y de Lacedemonia, y las tenemos por una aberración social, propia de aquellos siglos y aquellos hombres que quisieron a fuerza de crueldades sobreponerse, y sobreponer su constitución social a la divina y sabiamente combinada del principio: díganlo si nó las leyes de la esclavitud, del infanticidio y parricidio, y aquellas bárbaras heroicidades que, comparadas con los doscientos cuarenta y ocho preceptos afirmativos, y los trescientos sesenta y cinco negativos de la legislación judaica, cotejados los códigos griegos con las leyes forenses de los hebreos que recopilaron con el tiempo Juan Leusden y Constantino L'Empereur, forman el más interesante contraste de aquellos dos pueblos memorables de la antigüedad. Léase esa famosa obra de R. Judá el Santo, que intituló Mischná o segunda ley; léase ese Talmud jerosolimitano y babilónico; léase esa magnífica exposición que de una y otra cosa hizo el ya citado sapientísimo Maimónides; y sobre todo demos una ojeada a la simple Historia de la Legislación hebrea que ha formado con tan sana crítica el erudito Marqués de Pastoret, y veremos reasumido todo lo correspondiente a la administración de justicia, a la policía e instrucción pública, a las ciencias, artes y oficios, a la guerra, comercio y relaciones extranjeras, a los impuestos y cargas públicas, a la propiedad e inenajenabilidad de las tierras, contratos, sucesiones y demás modos de adquirir o trasmitir derecho que había en aquel pueblo privilegiado: allí podrán verse reasumidas las disposiciones legales relativas a las familias y a los derechos civiles, las que arreglaban el matrimonio, su celebración, afianzamiento, y repudio o divorcio; las leyes morales, las criminales, las penales, las higiénicas, las sagradas; en una palabra, la legislación más completa, el cuerpo más compacto de derecho que se conoce.

Señores, nos haríamos interminables si quisiésemos referir todo lo que de más admirable y útil se encuentra en los libros santos, y lo que su lectura original arroja de luz, de verdades en todo género, y de sabiduría sobrehumana: yo me contento con haber avanzado de cualquier modo estos desaliñados conceptos que, acogidos benignamente por cualquiera de los felices genios que me escuchan, pudieran ciertamente servir como apuntes para una obra nueva, original, digna de vuestra ilustración y de la época en que vivimos. Yo estoy íntimamente persuadido que el estudio de las lenguas orientales, hecho con la filosofía y el buen gusto que hoy preside a este género de conocimientos, pudiera dar mucha luz y acaso un nuevo rumbo a todas las demás lenguas y ciencias que se cultivan, no solamente por lo mucho que en aquellas hay escrito de gran mérito y poco uso por falta de filología; sino, como dejo a mi parecer demostrado, por el gran caudal de verdades que revela un idioma natural, antiquísimo y filosófico, por la influencia que tiene sobre todas las lenguas y gramáticas conocidas, por los delicados rasgos y alusiones de ciencias naturales que conserva, por el admirable orden matemático con que procede en la expresión del pensamiento, y por la claridad y justicia con que pinta los deberes y derechos del hombre, al paso que tizna y condena las demasías del poder, los vicios y la abominable tela de la ignorancia; partes todas que, como es muy fácil conocer, jamás harán todo su efecto en meras traducciones imperfectísimas, hijas de siglos bárbaros, y que se resienten de todas las pasiones a que estuvieron expuestos y de que acaso fueron víctimas sus autores; bellezas que solo pueden conservarse en los originales, que en ellos solos pueden gustarse, pues que al quererlas trasladar a otro idioma, como sutilísimo gas se escapan, y volatilizándose la parte más fina e imponderable acaso, solo queda la más común y de menos aprecio para la investigación ideológica o facultativa que se intentara.

Sin duda conociendo estas verdades, y penetrado de la utilidad o necesidad del estudio de las lenguas el sabio fundador de nuestra célebre y antigua universidad de Salamanca, el digno abuelo de Don Alonso el Sabio, estableció aquel memorable Colegio Trilingüe, por cuya norma instituyó después el suyo en Alcalá nuestro piadosísimo y sapientísimo Cardenal. En uno y otro se proclamó solemnemente la necesidad de cultivar las tres lenguas muertas principales, hebrea, griega y latina; y a su establecimiento se debió el renombre de los Cantalapiedras, Sánchez de las Brozas y Antonios de Nebrija. Estos tres sabios, cuya página brillantísima en la historia nacional literaria no necesito recordar, son la mejor confirmación de cuanto dejo dicho, al mismo tiempo que han sido y serán siempre una sorda reprensión de la criminal indolencia de los siglos posteriores, y un estímulo para los amantes de las letras o de las humanidades. Cosa rara, Sr. Exmo., que en el siglo XIII se fundaran ya en España colegios trilingües, y se reconociera la importancia de este estudio; que en el XVI se insistiera con nuevo empeño fundando otros y reglamentando los antiguos; que los cuatro estudios generales del universo, como dice el Papa Martino V en su constitución XXXII refiriéndose a la declaración de Alejandro IV del año 1255, pensaran desde luego en este interesantísimo punto; que el célebre Canciller d'Aguesseau, en las instrucciones que daba a su hijo por los años de 1716, reconociera con sentimiento lo poco que se había aplicado en su juventud al estudio de las lenguas orientales, y se arrepintiera de no haberlas cultivado con más gusto; que los sabios doctores que informaron al Sr. Rey D. Carlos III en el año 1772 sobre las mejoras que convendría adoptar para la enseñanza en nuestra insigne Universidad de Alcalá, fijaran desde luego el estudio del hebreo y demás lenguas orientales como necesario para todos los conocimientos humanos, no solo para la Teología, sino aun para la Filosofía y Jurisprudencia; que hayamos tenido la gloria de dar nuestro nombre a la primera Biblia poliglota que vio el orbe; que estemos en la patria y aun en el mismo suelo que sellaron con su profundo saber, con su piedad y virtudes los Zamoras, Castillos, Cuadros y Montanos, ¡y aún se dude si será exagerada la recomendación que hacemos del estudio del hebreo! ¿Es creíble hayamos venido a tiempos en que se oigan con prevención desfavorable los elogios de aquel idioma que da raíces a todos los idiomas conocidos, que dio nombre tantas veces a los sabios, que esclareció las obras más admirables del genio, y que va siendo otra vez, merced a las profundas investigaciones de la culta Alemania, la piedra de toque de todos los conocimientos humanos? Así ha sido por desgracia hasta ahora, señores; pero confío que habiendo entrado ya en la gran revolución intelectual que reclama el siglo, no desperdiciaremos los últimos restos que aún conservamos de la antigua cultura y de nuestro poder; confío que lo que se reconocía como necesario y se fomentaba con razón en los siglos XVI, XVII y XVIII, no se desdeñará en el XIX, y que no se dejará supeditar en este punto por los extranjeros la que ha sabido en otros tiempos dar la ley y las mejores instituciones a todos los pueblos del mundo.

He concluido, señores; y pues tengo el honor de haber hablado a la primera corporación literaria de España, no necesito esforzarme para entusiasmarla en favor de todo lo que pueda conducir a recobrar el ascendiente de los siglos que pasaron, juntamente que la prosperidad, ilustración y brillo que reclama el ardor de nuestro clima y la nombradía española. Los sabios doctores de Teología que me han oído, conocen mejor que yo la necesidad y ventajas de leer la Biblia en sus originales; los distinguidos profesores de matemáticas y doctores en ciencias que están presentes, tienen bien acreditado que saben profundamente, y el que sabe no desdeña ni un solo átomo que pueda conducir a saber más o a que otros sepan; la brillante facultad de Jurisprudencia, que es como las anteriores la mejor esperanza de esta infortunada nación, y el sabio Gobierno que la preside, convencidos de la insuficiencia de las leyes para mejorar al hombre, procuran por todos los medios posibles romper nuevos caminos de ilustración y felicidad pública: pues bien, el estudio metódico, ordenado, filosófico, es un medio suave pero eficacísimo para llevar a cabo la grande obra de las regeneraciones sociales y literarias, como ha dicho un profundo matemático de nuestros días. Confío pues, Exmo. Sr., sapientísimos Doctores, que si mi razonamiento, si el asunto de esta oración, si este pequeño trabajo ha merecido vuestro beneplácito, lo tengáis solo como una ingenua manifestación de mi respeto, como una prueba positiva de mi amor al saber, de mi filosofía y de mis votos por el mayor lustre de la Universidad literaria de Madrid; sin que jamás sea visto que trate yo de otra cosa, que de patentizar vuestros generosos esfuerzos por la enseñanza, vuestras virtudes y talentos. Y vosotros, jóvenes estudiosos, no olvidéis cuánto espera de vuestra ilustración la patria y la literatura: recordad con entusiasmo los laureles que se os preparan si acertáis a cultivar vuestra razón, vuestro corazón y vuestra fe por medio de estudios dignos de vosotros y de vuestros padres, dignos de la Universidad en que cursáis, de la nueva era de felicidad y ventura que afortunadamente se os ha abierto, y de la clara antorcha que ilumina a todo hombre que viene al mundo; de esa luz divina, inmarcesible; de esa palabra escrita en el corazón y en la mente de cada hombre, y escrita también en hebreo, para que sirva de contraestímulo a todas las naciones hasta las generaciones más remotas. Procurad aprovecharos de esta clarísima luz; procurad beber de este agua purísima de la verdad y de la vida en su inagotable y primitiva fuente; en aquel santo Libro, que al través de sesenta siglos ha llegado a nosotros tan radiante como la misma palabra divina que contiene. No malogréis los sacrificios que por vuestra instrucción hacen vuestros padres, ni los desvelos de este Gobierno, que hasta en la parte material ya veis quiere ostentar la preferencia que le merece la instrucción pública, alojándoos y alojando a las ciencias que tratáis de profesar en un palacio correspondiente a su alta importancia y a vuestra categoría. Venid en buen hora, que el jefe del Estado, y sus dignos Ministros, y esta Corporación literaria os esperan con los ojos fijos en vuestro aprovechamiento. El pueblo también os espera: el pueblo os contempla como sus futuros pastores, como sus futuros jueces, magistrados, diputados y ministros, y por vuestro comportamiento juzga de su porvenir, y funda o pierde esperanzas de gran valor, de incalculables consecuencias; y también por el mismo barómetro nos gradúa a nosotros y juzga al Gobierno, como si de nosotros solos y del Gobierno exclusivamente proviniera vuestra cultura y valía: nosotros es verdad, y el ilustrado Gobierno que nos rige, os ayudaremos, os dirigiremos, os enseñaremos; vuestra correspondencia empero, y vuestros sentimientos, y vuestros modales dependen de vosotros mismos y de la primera educación que hayáis recibido. Dadnos pues honor, y dádselo también a vuestros anteriores maestros, a vuestros padres y a vosotros mismos; que yo desde luego auguro, si así lo hacéis, que la nación española, aunque tan trabajada de desgracias, tendrá en vosotros, como espera, el más firme apoyo de la santa causa que sostiene contra la impiedad del fanatismo y de la tiranía.= He dicho.

Madrid 1.º de Noviembre de 1842.

[ Edición íntegra del texto contenido en un opúsculo impreso sobre papel en Madrid 1842, de 40 páginas más cubiertas. ]