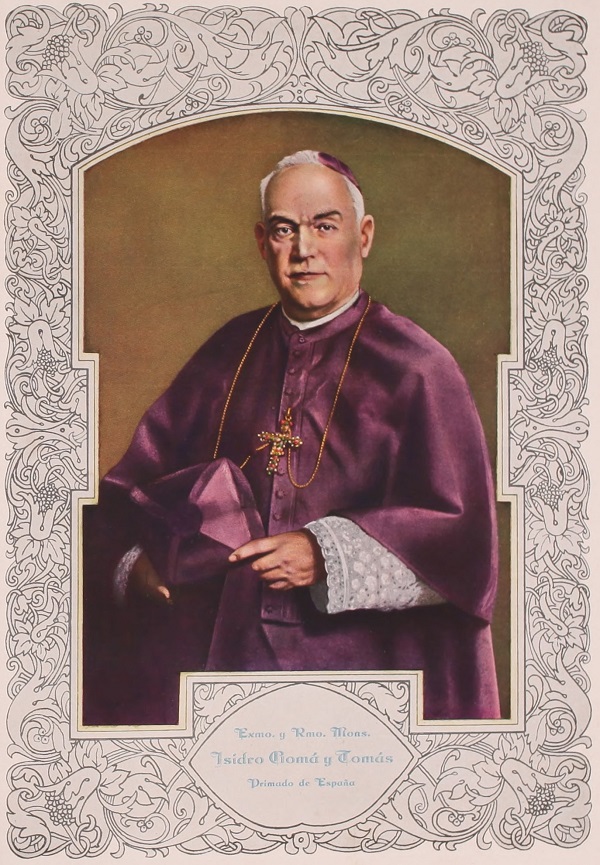

Isidro Gomá Tomás

Discurso del Primado de España, Monseñor Isidro Gomá y Tomás

12 de octubre de 1934

Entresacamos algunos de los párrafos del magnífico discurso pronunciado en el teatro Colón, por el Arzobispo de Toledo, el Día de la Raza. Hubiéramos deseado publicarlo íntegramente, pero su gran extensión nos impide hacerlo.

Monseñor

Isidro Gomá y Tomás,

Arzobispo de Toledo

Nunca, en funciones de orador, me sentí sobrecogido como en estos momentos.

Me encuentro como desplazado, porque todo aquí es para mí nuevo: el sitio, un teatro fastuoso en vez de un templo; un auditorio cultísimo, en que se concentra la flor de una civilización; el tema, que deberá versar sobre la Raza, y que sólo de lejos podrá rozarse con las doctrinas del magisterio episcopal; y, sobre todo, el enorme desnivel entre esta asamblea y este orador. Porque yo he venido aquí, señores, sin el bagaje de un ideario que pueda llenar las exigencias de vuestro pensamiento; sin esa autoridad que sólo puede dar un nombre especializado en cuestiones de americanismo, consagrado por la elocuencia; y sin lo que en estos momentos se requiere para dar tono a un discurso: una palabra rica para reproducir, como en un arpa, los movimientos del espíritu o el relampagueo de una imaginación que no tengo: cálida, para que produzca en los corazones el entusiasmo o la emoción: fuerte, intencionada y dúctil para fundir en uno vuestro pensamiento y el mío: que en todo esto, señores, consiste la elocuencia, y ésta, la soberana de las almas, fue siempre más propicia a los jóvenes que a los viejos, para quienes, dice Cicerón, la naturaleza ha reservado los dones pacíficos y lentos del buen juicio y del consejo.

Pero no me arredra este cúmulo de factores adversos. Son más y de mayor fuerza los que me alientan. Es la invitación, llena de fraternal afecto, del señor arzobispo de Buenos Aires que, interpretando el sentir hispano de este gran pueblo, del que es pastor insigne, llama al Primado de España para que interprete el sentido de hispanidad de esta fiesta de la Raza y evoque, por unos momentos, nuestra unidad de origen, de historia y de destinos, en la caduca Europa y en esta América, lozana y pujante. Es esta lengua, vuestra y mía, que acá injertaron los españoles en los pueblos aborígenes y que dentro de un siglo será el vínculo social de cien millones de seres humanos. Es el alma latina, y especificando más, el alma española, asiento de la hidalguía, madre de la claridad espiritual meridiana, que ha llenado ambos mundos con el hálito del amor que funde y con este sentido cristiano que, acá y allá, forma el subsuelo de la vida. Es esta fe, señores, la fe de Jesucristo, que empujó a nuestros mayores a salvar el Atlántico, que arrancó de la idolatría a los viejos pobladores de América, que realizó la visión de Mique, porque por ello pudo levantarse en todo meridiano la hostia pura y blanca, oblatio munda, desde las bajas Antillas a los Andes, de la tierra de Magallanes a Bering y desde la que hoy el Amor de los amores, vuestro Jesús, y mi Jesús, ha dominado inmensas multitudes, fundido el pensamiento en el mismo dogma y el corazón en la misma caridad. Es La misma autoridad espiritual, el gran Papa Pío XI, que ha querido dar a este Congreso Eucarístico un sello particular de unidad, enviándole la representación más alta y más identificada con él, el Emmo. Cardenal Pacelli, a quien todos, vosotros y yo, rendimos el homenaje de nuestra admiración, por ser quien es, y de nuestro rendimiento por lo que representa.

América es la obra clásica de España

Señores: América es de ayer, porque ayer es, para la historia, el lapso de cuatro siglos y medio que nos separan de su descubrimiento. Y, no obstante, la emoción histórica de este momento en que un continente vastísimo surge de entre mares inmensos, cabeza y pies adentrados en los polos opuestos de la tierra, poblado por razas desconocidas con sus mil lenguas y sus dioses incontables, con climas que corren desde la zona tórrida a los hielos polares, esta emoción, y el ideal que de ellas pudo nacer, ya no hace vibrar el alma del mundo. Es que el mundo, egoísta, ha preferido echarse sobre las Américas con ansia de mercader –iba a decir con hambre de Sancho,– a sopesar v encausar con alma hidalga, los valores espirituales del magno acontecimiento.

(Este es el fondo único de todos los problemas del americanismo: el concepto materialista o espiritualista de la vida y de la historia. Tal vez la humanidad hubiese cantado con mejor plectro el hecho inmortal, si no hubiese sido España, la entonces envidiada y temida, hoy la cenicienta de Europa, la que arrancó al Atlántico sus seculares secretos. Quizá hubiese sido mayor la gloria, para las Américas y para la historia, si no se hubiese torcido el movimiento inicial de la conquista, espiritualista ante todo.)

Y, no obstante, el hecho está ahí, el más trascendental de la historia: y ésta pide una interpretación y una aplicación legítima del hecho. Porque «la mayor cosa después de la creación del mundo, le decía Gomara a Carlos V, sacada la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias». Colón, descubriendo las de Occidente y Vasco de Gama las de Oriente, son los dos brazos que tendió la Iberia sobre el mar, con los que ciñó toda la redondez del globo. «El mundo es mío, pudo decir el hombre, con todas sus tierras, sus tesoros y sus misterios: y este mundo, que Dios crió y redimió, yo lo he de devolver a Dios». Este fue el hecho, y este debió ser el ideal. La grandeza del hecho la cantaba Camoens cuando decía: «Del Tajo a China el portugués impera – De un polo al otro, el castellano boga – Y los dos extremos de la terrestre esfera – Dependen de Sevilla o de Lisboa.» El ideal lo proclamaba la gran Isabel la Católica en su lecho de muerte, cuando dictaba al escribano real su testamento: «Atraer los pueblos de Indias y convertirlos a la santa fe católica.» Nuestro gran Lope pondrá más tarde este doble ideal en boca del conquistador de Méjico: «Al Rey, infinitas tierras – A Dios, infinitas almas.»

Ningún pueblo mejor preparado que el español. La convivencia con árabes y judíos había llevado las ciencias geodésica y náutica a un esplendor extraordinario, hasta el punto de que las naciones del Norte de Europa mandaban sus navegantes a España para aprender en instituciones como el Colegio de Cómitres y la Universidad de los Mareantes, de Sevilla. Libre España de la pesadilla del sarraceno, sabia en el arte de correr mares, situada en la punta occidental de Europa, con una reina que encarnaba todas las virtudes de la raza, fe, valor, espíritu de proselitismo cristiano, recibe la visita de Colón, desahuciado en Génova y Portugal. Y España, que podría haber dedicado su esfuerzo a restañar sus heridas y a reconstruir su rota hacienda y a reorganizar los cuadros de sus instituciones civiles y políticas, oye a Colón, cree en sus ensueños, que otra cosa no eran cuando emprendió su primera ruta, fleta sus famosas carabelas y envía sus hombres a que rasguen con su pecho de bronce las tinieblas del Atlántico. Y hoy cumplen 442 años que las proas de las naves españolas besaban, en nombre de España, esta tierra virgen de América. Tendido quedaba el puente entre ambos continentes.

La obra de España en América es más que una epopeya

Imposible hablar de la conquista y colonización de América. Una epopeya de tres siglos, no cabe en una frase: y la obra de España en América es más que una epopeya: es una creación inmensa, en la que no se sabe qué admirar más, si el genio militar de unos capitanes que, como Cortés, conquistan con un puñado de irregulares, un imperio como Europa; o este espíritu de abnegación con que Pizarro, el porquerizo extremeño, vencido por la calentura, traza con su puñal una línea y les dice a sus soldados, que quieren disuadirle de la conquista: «De esta raya para arriba, están la comodidad y el Panamá; para abajo están las hambres y los sufrimientos, pero al fin, el Perú»; o el valor invicto de estos pocos españoles que sojuzgan a los indios del Plata, «altos como jayanes, dice la historia, tan ligeros que, yendo a pie, cogen un venado, que comen carne humana y viven ciento cincuenta años», fundando la Ciudad de Santa María del Buen Aire, hoy la Buenos Aires excelsa; o el celo de obispos y misioneros que abren la dura alma de aquellos salvajes e inoculan en ella la santa suavidad del Evangelio; o el genio de la agricultura, que aclimata en estas tierras las plantas alimenticias de Europa, que llevarán la regeneración fisiológica a aquellas razas, y que hoy son la mayor riqueza del mundo; o el afán de cultura que sembró de escuelas y universidades estos países y que hacía llenar de libros las bodegas de nuestros buques, o este profundo espíritu, saturado de humanidad y caridad cristiana, con que el Consejo de Indias, año tras año, elaboró este código inmortal de las llamadas Leyes de Indias, de las que puede decirse que nunca, en ninguna legislación, rayó tan alto el sentido de justicia, ni se hermanó tan bellamente con el de la utilidad social del pueblo conquistado.

Se ha acusado a España de codicia en la obra de la conquista: Auri rabida sitis –decía en frase exagerada Pedro Mártir– a cultura hispanos avertit. España no; muchos españoles, sí, fueron a las Américas tras el cebo del oro; como allá fueron muchos extranjeros mezclados con las expediciones españolas; como muchos otros piratas, para quienes era mucho más cómodo desvalijar los galeones que regresaban a España con el botín. Pero el oro vino tarde; antes tuvieron que pasar los españoles por la dura prueba de la miseria y del clima tropical que los diezmaba.

¡Que los españoles fueron crueles! Muchos lo fueron, sin duda; pero ved que la dureza del soldado lejos de su patria, que sojuzga a los indios del Plata, «altos como jayanes», dice la historia, y ante tan ingentes masas de indígenas, debía suplir el número y las armas de que carecía.

Y ved que la primera sangre derramada sobre aquella tierra virgen, es la de los treinta y nueve españoles de la Santa María, primeros colonos de América, sacrificados por los indios de la Española.

Al esfuerzo español surgieron las ciudades desde Méjico a la Tierra del Fuego

La obra de España en América está hoy por encima de las exageraciones domésticas de Las Casas y de las cicaterías de la envidia extranjera. Es inútil, ni cabe en un discurso, reducir a estadísticas lo que acá se hizo, en poco más de un siglo, en todos los órdenes de la civilización. Al esfuerzo español surgieron como por ensalmo las ciudades, desde Méjico a Tierra del Fuego, con la típica plaza española y el templo rematado en Cruz que dominaba los poblados. Fundáronse universidades que llegaron a ser famosas, en Méjico y Perú, en Santa Fe de Bogotá, en Lima y en Córdoba de Tucumán, que atraía a la juventud del Río de la Plata.

Con la ciencia florecían las artes: la arquitectura reproduce la forma meridional de nuestras construcciones, pero recibe la impresión del genio de la raza nueva; y el gótico, el mudéjar, el plateresco y el barroco de Castilla, León y Extremadura, logran un aire indígena al trasplantarse a las florecientes ciudades del nuevo mundo. La pintura y la escultura florecen en Méjico y Quito, formando escuelas; trabajan los pintores españoles para las iglesias de América; el Greco acude a Sevilla con ocasión de las flotas, para hacer envíos de cuadros y recibir el «unto dorado de las Indias»; y particulares opulentos legan sus colecciones de cuadros a las ciudades americanas. Fomentan la expansión de la cultura, la sabia administración de virreyes y obispos, las audiencias, castillo roquero de la justicia cristiana, los cabildos y encomiendas que forman paulatinamente un pueblo que es un trasunto del pueblo colonizador.

Porque esta es la característica de la obra de España en América: darse toda, y darlo todo, haciendo sacrificios inmensos, que tal vez trunquen en los siglos futuros su propia historia, para que los pueblos aborígenes se den todos y lo den todo a España; resultando, de este sacrificio mutuo, una España nueva, con la misma alma de la vieja España, pero con distinto sello y matiz en cada una de las grandes demarcaciones territoriales.

Yo no sé, señores, si os habéis fijado en esas rollizas matronas que nos legó el arte del Renacimiento y que representan la virtud de la caridad: Al aire los senos opulentos, de los que cuelgan mofletudos rorros, mientras otros, a los pies de la madre o asomando por encima de sus hombros, aguardan su turno para chupar el dulce néctar. Es España, señores, que hizo más que ninguna madre; porque engendró y nutrió para la civilización y para Dios, a veinte naciones mellizas, que no la han dejado, ni las ha dejado hasta que ellas han logrado vida opulenta y ella ha quedado exangüe.

La obra de España es obra de verdadera fusión

Porque la obra de España ha sido, más que de plasmación, como el artista lo hace con su obra, de verdadera fusión, para que ni España pudiese ya vivir en lo futuro sin sus Américas, ni las Naciones Americanas pudiesen, aun queriendo, arrancar la huella profunda que la madre les dejó al besarlas, porque fue un beso de tres siglos, con el que les transfundió su propia alma.

Fusión de sangre, señores, porque España hizo con los aborígenes lo que ninguna nación del mundo hiciera con los pueblos conquistados: cohibir el embarque de españolas solteras para que el español casara con mujeres indígenas, haciendo así la raza criolla, en la que, como en Garcilaso de la Vega, tipo representativo del nuevo pueblo que surgía en estos países vírgenes, la robustez del alma española levantara a su nivel a la débil raza india. Y el español, que en su propio solar negó a judíos y árabes la púrpura brillante de su sangre, no tuvo empacho de amasarla con la sangre india para que la vida nueva de América fuera, con toda la fuerza de la palabra, vida hispanoamericana. Ved la distancia que separa a España de los sajones, y a los indios de Sud América de los Pieles Rojas.

Fusión de lengua, en esta labor pacientísima con que las misiones ponían en el alma y en los labios de los indígenas el habla castellana, y absorbían, al mismo tiempo –sobre todo, de labios de los niños de las doctrinas,– el abstruso vocabulario de cerca doscientas, no lenguas, sino ramas de lenguas que se hablaban en el vastísimo continente. Gramáticas, diccionarios, doctrinas, confesionarios y sermonarios, elaborados con amor de madre y paciencia benedictina, fueron la llave que franqueó a los españoles el secreto de las razas aborígenes y que permitió a éstas entrar en el alma de la madre España. Y paulatinamente se hizo el milagro de una Babel a la inversa, trocándose un pueblo de mil lenguas en una tierra que, valiéndome de la frase bíblica, no tenía más que un labio y una lengua en la que se entendieron todos. Era la lengua ubérrima, dulce, clara y fuerte de Castilla.

La obra de España, obra de catolicismo

Yo debiera demostraros ahora que la obra de España fue, antes que todo, obra de catolicismo. No es necesario. Aquí está el hecho colosal: Al siglo de empezada la conquista, América era virtualmente cristiana; la Cruz señoreaba con el pendón de Castilla las vastísimas regiones que se extienden de Méjico a la Patagonia; cesaban los sacrificios humanos y las supersticiones horrendas; templos magníficos cobijaban bajo sus bóvedas a aquellos pueblos antes bárbaros y terminaban en nuevos y dilatados países las virtudes del Evangelio. Jesucristo había triplicado su reino en la tierra.

Porque España fue un Estado misionero antes que conquistador. Si utilizó la espada fue para que, sin violencia, pasara triunfante la cruz. La tónica de la conquista la daba Isabel la Católica, cuando a la hora de su muerte dictaba al escribano real estas palabras: «Nuestra principal intención fue de procurar atraer a los pueblos dellas (de las Indias) e los convertir a Nuestra sancta fe catholica.» La daba Carlos V cuando, al despedir a los prelados de Panamá y Cartagena, les decía: «Mirad que os he echado aquellas ánimas a cuestas; parad mientes que déis cuenta dellas a Dios y me descarguéis a mí.» La dieron todos los monarcas, en frases que subscribiría el más ardoroso misionero de nuestra fe. La daban las leyes de Indias, cuyo pensamiento oscila entre estas dos grandes preocupaciones: la enseñanza del cristianismo y la defensa de los aborígenes.

España mandó a América lo más selecto de sus misioneros. Franciscanos, Dominicos, Agustinos, Jesuitas, acá enviaron hombres de talla y de fama europea. Los nombres de fray Juan de Gaona, una de las primeras glorias de la iglesia americana; de fray Francisco de Bustamante, uno de los grandes predicadores de su tiempo; fray Alonso de Veracruz, teólogo eminente; todos ellos eran de alto abolengo, o por la sangre o por las letras, y dejaban una Europa que les hubiese levantado sobre las alas de la fama.

Los conquistadores

Los mismos conquistadores se distinguieron tanto por su genio militar, como por su alma de apóstoles. Pizarro, que funda la ciudad de Cuzco «en acrecentamiento de nuestra sancta fe católica»; Balboa que, al descubrir el Pacífico, que no habían visto ojos de hombre blanco, desde las alturas andinas hinca sus rodillas y bendice a Jesucristo y a su Madre y espera para Dios la conquista de aquellas tierras y mares; Menéndez de Avilés, el conquistador de la Florida, que promete emplear todo lo que fuere y tuviere «para meter el Evangelio en aquellas tierras», y otros cien, no hicieron más que seguir el espíritu de Colón, al desembarcar por vez primera en San Salvador: «Yo, dice el almirante, porque nos tuvieron mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se convertiría a nuestra santa fe con amor que no por fuerza, les di unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo.»

La misma nomenclatura de ciudades y comarcas, con la que se formaría un extenso santoral; las sumas enormes que al erario español costaron las misiones y que el P. Bayle hace montar, en tres siglos, a seiscientos millones de pesetas; esta devoción profunda de América a la Madre de Dios, en especial bajo la advocación de Guadalupe, trasplantada de la diócesis de Toledo a las Américas por los conquistadores extremeños, ¿y qué más? Esta tenacidad con que la América Española, desde Méjico, la mártir, hasta el Cabo de Hornos, sostiene la vieja fe contra la tiranía y las sectas, por encima del huracán del laicismo racionalista, ¿qué otra cosa es más que argumento invicto de que la forma substancial de la obra de España en América fue la fe católica? Arrancadla de España y América y no digo que nos quedamos sin la llave de nuestra historia, acá y allá, sino que nos falta hasta el secreto del descubrimiento del Nuevo Mundo, que arrancó de los ignotos mares de España, misionera antes que conquistadora, en el pensamiento político del Estado.

Y faltará el secreto de la raza, de la hispanidad que, o es palabra vacía, o es la síntesis de todos los valores espirituales que con el catolicismo forman el patrimonio de los pueblos hispanoamericanos.

América es obra nuestra; esta obra es esencialmente de catolicismo. Luego hay relación de igualdad entre raza o hispanidad y catolicismo. Vamos a señalar las orientaciones viables en el sentido de formación del espíritu de hispanidad. Pero antes respondamos a algunos reparos que a España pueden hacerse en sus campañas por la hispanidad…

Las virtudes de la raza

Esto será hacer hispanidad, porque cuando acá reviva el catolicismo, volverán a cuajar a su derredor todas las virtudes de la raza: el valor, la justicia, la hidalguía: y «los mil cachorros sueltos del león español», «Las ínclitas razas ubérrimas, sangre de España fecunda», de que hablaba el mismo poeta, sentirán el hervor de la juventud remozada que les empuje a las conquistas que el porvenir tiene reservadas a la raza hispana.

Esto será hacer hispanidad, porque será hacer unidad, y no hay nada –es palabra profunda de San Agustín– que aglutine tan fuerte y profundamente como la religión.

¡Americanos! En este llamamiento a la unidad hispana no veáis ningún conato de penetración espiritual de España en vuestras repúblicas; menos aún la bandera de una confederación política imposible. Unidad espiritual en el catolicismo universal, pero definida en sus límites, como una familia en la ciudad, como una región en la unión nacional, por las características que nos ha impreso la historia, sin prepotencias ni predominios para la defensa e incremento de los valores e intereses que nos son comunes.

Seamos fuertes en esta unidad de hispanidad. Podemos serlo más aún, siéndolo igual que en otros tiempos, porque hoy la fortaleza parece haber huido de las naciones. Ninguna de ellas confía en sí misma; todas ellas recelan de todas. Los colosos fundaron su fuerza en la economía, y los pies de barro se deshacen al pasar el agua de los tiempos. Deudas espantosas, millones de obreros parados, el peso de los Estados gravitando sobre los pueblos oprimidos, y sobre tanto mal, el fantasma de guerras futuras que se presienten y la realidad de las formidables organizaciones nihilistas sin más espíritu que el negativo de destruir y la impotencia para edificar.

El espíritu, señores; el espíritu, que ha sido siempre nervio del mundo; y la hispanidad tiene uno, el mismo Espíritu de Dios que informó a la madre en sus conquistas y a las razas aborígenes de América al ser incorporadas a Dios y a la Patria. La patria se ha partido en muchas; no debe dolemos. El espíritu es el que vivifica. Él es el que puede hacer de la multiplicidad de naciones la unidad de la hispanidad.

La Hostia divina, el signo y el máximo factor de la unidad, ha sido espléndidamente glorificada en esta América. Un día, y con ello termino, una mujer toledana, la «Loca del Sacramento», fundaba la cofradía del Santísimo, y no habían pasado cincuenta años del descubrimiento de América cuando esta cofradía, antes de la fundación de la Minerva, en 1540, estaba difundida en las regiones de Méjico y el Perú. Otro día, Antonio de Ribera coge de los campos castellanos un retoño de olivo y lo lleva a Lima, y lo planta y cuida con mimo: ocurre la procesión del Corpus y Ribera toma la mitad del tallo para adornar las andas del Santísimo; un caballero lo recoge y lo planta en su huerta, y de allí proceden los inmensos olivares de la región. Es un símbolo, señores; el símbolo de que la devoción del Sacramento ha sido un factor de la unidad espiritual de España y América. Que este magno acontecimiento del Congreso Eucarístico de Buenos Aires sea como el refrendo del espíritu católico de hispanidad, el vínculo de nuestra unidad y el signo que indique las orientaciones y destinos de nuestra raza.

Exmo. y Rmo. Mons. Isidro Gomá y Tomás, Primado de España