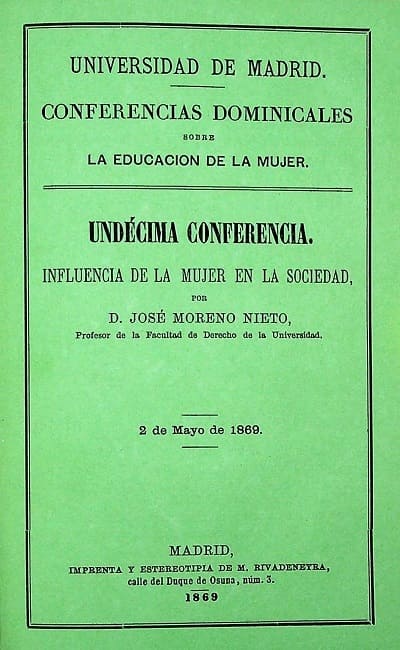

Universidad de Madrid

Conferencias dominicales sobre la educación de la mujer

undécima conferencia

Influencia de la mujer en la sociedad

por

D. José Moreno Nieto

Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad.

——

2 de Mayo de 1869.

——

MADRID,

Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra,

calle del Duque de Osuna, núm. 3.

1869

Señoras y señores:

Recibid primero mis respetuosos saludos, y después mis excusas por venir hoy a molestar vuestra atención con pobres conceptos y desaliñadas frases.– Pero, ¿qué había de hacer? Habíame invitado a estas Conferencias mi compañero y Jefe, el ilustre iniciador de ellas; había yo resistido, no por falta de afición a estas grandes cosas, más por mis actuales afanosos quehaceres, y sobre todo, por el sentimiento de mi insuficiencia. Anunciome él, sin embargo, en la anterior sesión; ¿podía yo rehuir este compromiso? ¿Podía dejar de venir hoy a este puesto de honor que me señalaba? Y pues cumplo un deber, sed benévolas conmigo.

Voy a ocuparos unos instantes con el tema anunciado de la influencia de la mujer en la civilización.

Hay en la civilización dos partes diferentes: la una exterior, o si decimos material, a la cual pertenecen las grandes emigraciones de las razas y gentes, las guerras sangrientas para la preponderancia o la conquista, las luchas interiores para el arreglo de las clases y la forma de los gobiernos, y en suma, toda la muchedumbre de ímpetus, de esfuerzos, de movimientos, que juntos forman ese revuelto oleaje de la vida universal.– Producto esta parte de la humana historia del instinto rudo y guerrero y de la fuerza avasalladora, o de inquietas pasiones o afanosos intereses, no es aquí donde hemos de buscar la influencia de la mujer.

Pero hay otra parte de la civilización, la que constituye en rigor su esencia, aquella que produce una incesante elevación del hombre, y le perfecciona y engrandece; es decir, la que contiene cuanto se refiere a la religión, a la ciencia, al arte, a las costumbres. ¡Oh! ¡cuán grande ha sido en esto la influencia de la mujer! Para poderla apreciar, aunque sea sólo muy rápidamente y en algunos de sus rasgos más generales, hablemos de las religiones y las costumbres, y entre aquellas, de la que trajo al mundo la buena nueva y ha predicado a un tiempo mismo el amor de Dios y el amor del prójimo, y la humildad y la penitencia. Vedla en aquellos días en que iba anunciándola a las gentes su divino Fundador. ¡Cuán pronto penetró en el alma de la mujer! Recordad, si queréis, las personas de Tecla y Magdalena, de Marta y María. ¡Oh! el alma de la mujer es terreno abonado para toda semilla generosa, y cuando suena en el mundo una idea nueva de aquellas que han de resonar en el corazón de las generaciones, luego al punto pone oído atento para escucharla, y aunque sea menester tomar la cruz, se prepara para seguirla. Donde haya que sufrir y amar y creer, allí encontraréis en primer término a la mujer. En el período verdaderamente militante de esa religión, en los tiempos de las persecuciones, ¿quién abrazó con más calor sus divinas enseñanzas? Aquellas vírgenes que marchaban tan bellas y tranquilas, en medio de su tierna debilidad, al martirio, ¿no son claro testimonio de la grandeza de la mujer, de la verdadera grandeza, de aquella que consiste, como por cierto secreto parentesco con lo divino, en darse en holocausto con serena alegría? –¡Ah! sería cosa de no acabar el pintaros el sin par heroísmo y el sagrado entusiasmo de aquellas sublimes mártires.– Y ¿qué sería si os hablara, corriendo los otros grandes siglos cristianos, de esas incomparables figuras que, modelos unas de acendrada virtud, como Santa Isabel de Hungría, fueron en su tiempo despertador incesante de la caridad cristiana, y tipos otras, como la española Santa Teresa, de divina inspiración y de ardiente y casto amor, sirvieron para avivar más y más la fe, y enardecer con calor suave los espíritus cristianos?

Ahora, si después del Cristianismo es permitido hablar de la religión musulmana, también en ella veremos desde los primeros momentos que la mujer toma no pequeña parte en su propagación y definitivo triunfo. Cuando Mahoma, en los primeros días de su predicación, se veía acusado de impostura, escarnecido y perseguido, Jadicha, su primera mujer, que fue también la primera creyente, le consolaba por sus palabras llenas de ternura, y afirmaba en él la fe en su propia misión, que él sentía a veces vacilar. Durante el primer siglo del Islamismo, que fue para los sectarios musulmanes un período de dificultades y de grandeza, las dos principales figuras, como dice un escritor, después de las de Omar y de Alí, fueron las de dos mujeres, Aischa y Fátima. Por estos dos ejemplos podemos conocer que uno de los elementos esenciales de todas las grandes fundaciones religiosas ha sido siempre la mujer.

Pero la grande, la incontestable, la principal influencia de la mujer se ha ejercido en las costumbres y en lo que llamamos la urbanidad y cultura, que no son más que la belleza, la suavidad y la tolerancia aplicadas a las relaciones sociales. Esta flor exquisita de la civilización, obra es principalmente de la mujer. Hay en el hombre no sé qué de rudo y violento, que engendra aspereza y un como dejo de barbarie; algo también de instinto duro y de abandono, que le inclina al desprecio de aquellas formas y detalles que son, podemos decir, el pulimento y el adorno de la vida. La mujer, tierna y delicada, templa esa rudeza, amansa sus ásperos instintos e inspira a su corazón sentimientos de calma y de blandura, con esa efusión de gracia que brota de su mirada, y de su voz, y de su rostro, manifestación de inefable pureza. Comparad el salvaje y el hombre civilizado: el primero es el hombre reducido a la animalidad; el segundo es el hombre purificado y trasformado, viviendo la vida del espíritu. ¿Qué misterio se ha obrado en el mundo para así trasformar al hombre? ¿Qué? Es que ha estado en la vida presente la mujer; es que la belleza, cuando se presenta bajo una u otra forma al alma humana, la hace desinteresada y la mueve al bien, y como que la llama hacia sí con reclamo amoroso; y el hombre, al verla, se mueve hacia ella, olvidado de sí mismo, y sólo anheloso de gozar de su visión purísima. No reparamos bastante, de ordinario, en el efecto que produce la visión de la belleza. Nada hay que más levante el espíritu y desenvuelva lo más puro de su ser, y le disponga a la bondad y a la interior perfección; y como la mujer es la suprema encarnación de la belleza y la expresión de la gracia y la armonía, su presencia ante el hombre y su incesante relación con él en la vida, da a ésta una gracia, una proporción, unas formas que la hacen amable y encantadora.

Lo que se ha dicho siempre del poder del arte en las costumbres, puede decirse, con no menos razón, de la mujer. Hubo una, que no sé si llamar institución, o hecho, o costumbre, que nos ofrece la más clara muestra del influjo civilizador de la mujer: me refiero a la llamada caballería. ¿Qué es, Señoras, la caballería? Es la civilización domando la barbarie; es la Europa dejando su ropaje tosco y grosero; es la Edad Media naciendo a la vida civil y al trato social, principalmente por una acción o influjo que se refiere a la mujer.

Y ahora es ocasión de hablar de una acción más alta, ejercida, no sé si decir por la mujer o por lo que algunos han llamado el principio femenino. Hay, Señoras y Señores, una región ideal, etérea, colocada más allá de los soles y los mundos, pero que envuelve sin cesar a la humanidad; región en que están meciéndose en suave movimiento, e inspirando a todo espíritu, esos tipos increados que ve el alma arrebatada en las horas de soledad y de silencio. Ahora bien; ¿qué principio domina en esa región sublime? Un principio que el más ilustre poeta de este siglo ha llamado principio femenino. Y no sin razón, en mi sentir; al menos la humanidad les da nombres femeninos: llámales Justicia, Beldad, Castidad, Armonía. ¿Y cuál forma las da nuestra fantasía, cuál da también a las artes delicadas que arrullan nuestra existencia y con sus acordes nos consuelan del gran fastidio de la vida? ¿Nos las ha presentado el genio griego, y después el de la Europa, bajo la forma de místicas vírgenes de ropaje flotante y trasparente aureola? ¿Qué secreta afinidad hay entre la naturaleza de la mujer y esas ideas? ¿Será tal vez que, creada la mujer para inspirar el puro amor, es en el mundo su actual encarnación? ¿Será, si no, que, como ella es vaso de perfumes, y quietud, y debilidad, y ternura, y como por estas perfecciones atrae al hombre, y calma sus inquietudes, y rinde sus pasiones, él da nombre y forma de mujer a todo lo que le atrae, y le eleva, y le enamora? Yo no lo sé; pero es lo cierto que el ideal toma siempre la forma femenina, y que el hombre no se humilla, ni adora ni ama con fervor sino aquello en que resplandece la esencia de la mujer. Para comprender la soberana atracción que ejerce la mujer en el hombre, reparad ahora en lo que sucede en nuestro culto. Decidme: en medio de los pueblos cristianos, ¿qué es lo que más han adorado las gentes? Esa figura del Salvador, a pesar de su serenidad y reposo divinos, a pesar de aquella belleza moral que resplandece en Él; Él, que murió por amor; Él, que murió perdonando, todavía no es al que llama y a donde acude el hombre en sus miserias y dolores y en sus horas de angustia; antes vuelve sus miradas a María, la mujer virgen y madre, que, mediadora universal del hombre, derrama un bálsamo divino en las heridas del corazón humano, roto y despedazado en medio del combate de las pasiones. María, dice Henry Blaze, ha ganado para el cielo más almas que las personas de la Trinidad. Principio de dulzura, de amor y resignación, no hay lucha posible con ella. Fausto y D. Juan pueden abdicar a sus pies, y cuando, tomados de la pasión, hemos resistido a Dios e insultado y arrostrado todo en el mundo, no hay sino un dominador capaz de triunfar de nosotros: la debilidad.

Pero dejemos estas regiones y pongamos de nuevo el pie en la tierra. Os he descrito a grandes rasgos y con humilde y pobre frase la influencia que ha ejercido la mujer en el pasado de la civilización: mayor ha de ser, a mi juicio, la que tendrá en el porvenir. ¡Oh! yo me apresuro a declararlo: si la mujer no es poderosa a dar a la sociedad el calor de sus virtudes; si modesta y candorosa y llena de amor y piedad, no inspira a la sociedad aliento de nueva vida, la sociedad perecerá en medio del materialismo, que ya nos rodea por todas partes, o caerá desecada por frío y desconsolador escepticismo. Permitidme sobre esto algunas palabras.

Los tiempos que alcanzamos son tiempos esencialmente críticos y racionalistas. Ante el trabajo de la razón, toda creencia ha vacilado y todo prestigio ha desaparecido. El arte, el grande arte sobre todo, está en decadencia, los templos se hallan casi desiertos, y la oración, podíamos decir muda. La sociedad es hoy como un gran cerebro, en que se agitan en revuelto torbellino multitud de ideas, que la atormentan y fatigan, sin que sienta subir el calor que envía el corazón, ni el que dan los sentimientos y las creencias; y la ciencia, que, llena de confianza en sus propias fuerzas, y desdeñosa de extraño auxilio, se creía a punto de llegar a los últimos límites de lo absoluto, se siente tomada de vértigo y como si desfalleciese, llena de duda y desaliento; ¿quién vendrá a refrescar los pobres espíritus y a devolverles inspiración y vida? ¿Quién? No extrañéis lo que voy a deciros: la mujer habrá de ser acaso el principal instrumento de esa renovación. Ella es hoy el santuario de la piedad y las creencias; como en la antigua Roma las vestales, guarda todavía en su seno el fuego sagrado de la religión y de todos los grandes sentimientos. De su alma saldrán de nuevo a dar savia al mundo, y ayudando a esta obra su candor y las esperanzas que siempre atesoran, sabrá crear mágico y dichoso contagio, que acaso pueda reanimar la fe en lo divino y en todas las ideas de que se engendra el mundo moral. Quizá yo me engañe; pero cuando alguna vez siento decaer mi ánimo al pensar en el estado actual del espíritu, creo divisar alguna esperanza del lado de esas cosas de que acabo de hablaros, porque yo tengo para mí que si la ciencia aislada y pura produce sólo frías abstracciones, y no pocas veces el escepticismo, ayudada del sentimiento y el amor, puede penetrar con seguridad hasta en el seno de lo absoluto.

Pero aún hará más la mujer; ella contribuirá en gran parte a curarnos de esa lepra del materialismo, azote de las modernas sociedades. Sí, azote de las modernas sociedades, ¿por qué negarlo? En estos tiempos, que no tienen cielos ni horizontes, el hombre busca su satisfacción en la materia, y anheloso del goce y el bienestar, descendería a abismos grandes de corrupción, si no le detuviera, entre otras cosas, la presencia de la mujer en el mundo. ¿Creéis que exagero el papel que ha de ejercer la mujer en el mejoramiento de la sociedad y en la trasformación final del hombre? ¿Soy acaso yo quien por primera vez viene a proclamar ese poder santificante de la mujer? No; para no hablar de los infinitos escritores que de uno u otro modo han proclamado esta verdad, como Hepp, Leveque, Henry Blaze, Pelletan, y otros muchos, permitidme os recuerde lo que en este sentido dice el gran poeta cristiano, el incomparable Dante, en su Vita nuova. Cuando se le apareció por primera vez Beatriz, candorosa, ceñida de púrpura todo su ser, a lo que dice, se estremeció, inundose su alma de celestial aliento, y murmuró tembloroso estas palabras: «He aquí un Dios más fuerte, que se adelanta para dominarme.» Desde aquel momento, el alma del poeta, antes cerrada e ignorante de sí misma, empezó a palpitar y vivir, y sostenida por aquella mágica visión que no le abandonó jamás, pudo, cual espíritu de divina esencia, elevarse a alturas, no visitadas antes por el genio humano, y dar al mundo, asombrado, la perínclita obra de los siglos.– ¿En esa ascensión del alma de Dante, producida por la aparición de Beatriz, no veis el símbolo de la elevación que habrá de tener el hombre por la mediación de la mujer? Reparad también en Fausto, al acabar el inmortal poema de Göethe. Después de haber aquél atravesado la vida, llevando a su lado a Mefistófeles, el genio del mal, ¿quién le levanta de su caída? ¿quién a punto ya de perderse para siempre, le trasforma y salva? Es Margarita.

Ved, pues, proclamada por los dos más grandes poetas la salvación de la humanidad por la influencia de la mujer. ¡Oh! sí; saludemos a la mujer. ¡Símbolo de pureza, de amor y mansedumbre, yo te saludo! ¡Tú serás siempre la esperanza de la humanidad angustiada!

Pero, ¿cómo habrá de ser la mujer para que cumpla esta gran misión? ¿Deberá reformarse su educación? ¿Deberá obrarse un completo cambio en la condición que la han dado nuestras leyes y costumbres? No llevaréis a mal que sobre este punto os diga la verdad, cual la entiendo.

Yo no me detendré a condenar las doctrinas de algunos modernos utopistas, que, a pretexto de emancipar a la mujer, aspiran a romper todo vínculo moral y a disolver la familia; tales doctrinas han desaparecido en medio de la reprobación de las gentes honradas. Pero sí debo decir algunas palabras para contestar a otros espíritus generosos, que desean rescatar, dicen ellos, a la mujer de no sé qué servidumbre que las costumbres y las leyes hacen pesar sobre ella, y quieren que, al igual del hombre, intervenga en todas las funciones de la vida privada y pública, y que trate de penetrar todos los secretos de la ciencia.– Yo tengo para mí que la condición que han hecho a la mujer y el ideal que de ella se han formado el cristianismo y la moderna civilización, son la condición y el ideal que en sus líneas generales responden mejor a la esencia y al verdadero destino de la mujer.– Que debe intervenir, dicen ésos, en todas las funciones de la vida privada y pública. No; no son para ella las luchas del foro, de la plaza pública o del Parlamento, ni las fatigas, los grandes afanes y temerosas aventuras de la vida exterior. Sea ella como vaso de perfumes, suave y discreta, tierna y de gusto delicado; broten de su alma limpios y castos pensamientos, y cuando casada, procure imitar la mujer fuerte del Evangelio, y ella tendrá, no todo, es verdad, pero sí lo que más importa para cumplir el destino a que la llama su naturaleza. No creáis que, al hablar así, desconozca la necesidad de algunas reformas; pero más que en lo tocante a la condición, en lo que mira a la instrucción de la mujer. Sin pensar yo que deban dedicarse a las altas especulaciones racionales y filosóficas, ni fatigar su espíritu con el estudio de las grandes cuestiones que ofrecen las llamadas sociales, ni en general cultivar con asiduidad y grande extensión las ciencias especiales, para profesarlas ni aplicarlas, juzgo, sí, que debe abrirse su inteligencia a mayores y más vastos horizontes que los que ante ellas se ofrecen hoy, y ejercitar su espíritu por tal modo, que puedan vivir también de alguna manera la vida del pensamiento. Todos aquellos estudios que constituyen lo que en sentido estricto se llama la cultura humana, aquellos que despiertan las facultades derechas, los sentimientos hidalgos y generosos; los que sirven a formar el gusto de las cosas bellas y el sentido general de la vida; cuanto, en suma, lleva el hermoso nombre de humanidades, debe hacerse entrar con alguna extensión en la educación de la mujer. Nociones más o menos extensas de las ciencias naturales, que ofrecen hoy tanto encanto y maravilla, y a la vez no escasa utilidad, y lo que pueda darles ayuda eficaz en la vida práctica, todo esto debe venir a formar parte de su educación.– Los nuevos tiempos imponen, sin duda, a la mujer algunos nuevos deberes; la vida se ha agrandado y complicado; las necesidades se multiplican cada día, y para que pueda atender a ellas, y sobre todo, para que, a la vez que sirva a la regeneración humana de que hablaba poco há, pueda salvar aquella monotonía que verán los tiempos futuros, cuando, cumplidos todos los trabajos de la historia, se ponga la humanidad a reposar, y quede sólo el trabajo que haga necesario la conservación de la existencia; para salvar, vuelvo a decir, esa monotonía y sostener el interés de la vida, es menester mejorar y ampliar la educación de la mujer. Venga esa reforma también, para que tomen más seriedad sus ideas y aspiraciones, y para que pueda comulgar con el hombre en la intimidad del pensamiento.– He concluido.

Conferencias publicadas

Discurso inaugural, leído por D. Fernando de Castro.

Primera conferencia: Sobre la educación social de la mujer, por D. Joaquín María Sanromá.

Segunda conferencia: Sobre la educación de la mujer por la historia de otras mujeres, por D. Juan de Dios de la Rada y Delgado.

Tercera conferencia: Sobre la educación literaria de la mujer, por D. Francisco de Paula Canalejas.

Del Lujo: artículo leído en la Conferencia dominical del 14 de Marzo de 1869, por D. Antonio María Segovia.

Cuarta conferencia: Acerca de la influencia del Cristianismo en la mujer, la familia y la sociedad, por D. Fernando Corradi.

Quinta conferencia: Sobre la mujer y la legislación castellana, por D. Rafael M. de Labra.

Lectura sobre los lamentos de Jeremías, dada en la quinta Conferencia, por D. Antonio M. García Blanco.

Sexta conferencia: Sobre la higiene de la mujer, por D. Santiago Casas.

Sétima conferencia: Influencia de la madre sobre la vocación y profesión de los hijos, por D. Segismundo Moret y Prendergast.

Octava conferencia: Influencia del estudio de las ciencias físicas en la educación de la mujer, por Don José Echegaray.

Novena conferencia: Influencia de las ciencias económicas y sociales en la educación de la mujer, por Don Gabriel Rodríguez.

Décima conferencia: Algunas consideraciones generales sobre el matrimonio, por D. Florencio Álvarez-Ossorio.

Importancia de la música en la educación de la mujer, Conferencia leída por D. F. Asenjo Barbieri.

Estas Conferencias se hallan de venta en la portería de la Universidad, en el Ateneo de Madrid, y en las librerías de Durán, Bailly-Baillière, Leocadio López, San Martín, y Cuesta, al precio de un real de vellón.

– En los mismos puntos se vende La fiesta literaria en honor de Cervantes; un volumen de 96 páginas en 8.º, como el presente, a peseta.

[ Edición íntegra del texto contenido en un opúsculo impreso sobre papel en Madrid 1869, de 16 páginas más cubiertas. ]