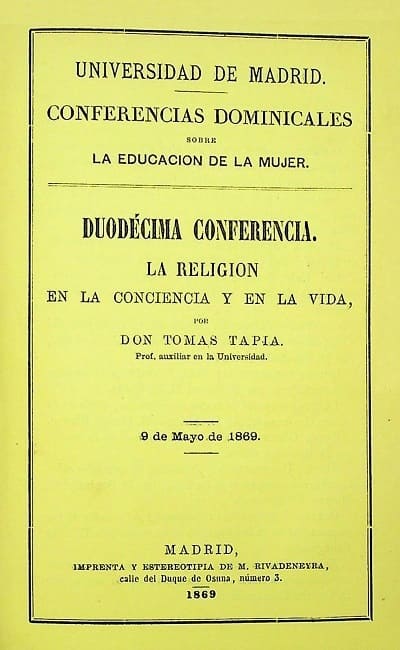

Universidad de Madrid

Conferencias dominicales sobre la educación de la mujer

duodécima conferencia

La religión en la conciencia y en la vida

por

Don Tomás Tapia

Prof. auxiliar en la Universidad.

——

9 de Mayo de 1869.

——

MADRID,

Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra,

calle del Duque de Osuna, número 3.

1869

Señoras y señores:

Debo comenzar haciendo en pro de las Señoras españolas una confesión que las honra altamente. Cuando nació el pensamiento de establecer estas Conferencias, hubo muchos espíritus delicados y de buen sentido, que auguraron mal de ellas. «El pensamiento es bello y salvador, pero esté V. seguro, decían, que la mujer española, con su frivolidad, su coquetería y su proverbial ligereza, verá este bello teatro de educación sólo como centro y lugar para lucir su hermosura y sus galas.» Me pongo por un momento en el caso de los que así pensaban, y al ver sus pronósticos completa y constantemente desvanecidos por vuestra seriedad y sensatez, comprendo que si tienen estima y respeto de sí mismos (que sí los tienen) estarán sufriendo el profundo sonrojo de la frivolidad y ligereza que mostraron al juzgaros. Confieso que casi me hicieron dudar un instante, si bien nunca llegué a creer completamente que su ligera profecía llegara a realizarse.

Mas cuando os veo venir aquí todos los domingos, animadas de ese espíritu tan bello y tan recto, que os hace mirar este recinto como un templo; cuando veo que no se os ocurre hacer gala de vuestra hermosura, ni de vuestro lujo, ni de nada que revele en vosotras el sexo a que pertenecéis; cuando veo, en fin, que tanto la madre de familia como la joven y la anciana venís aquí a ser reprendidas, con un espíritu tan modesto y tan noble, y un tan decidido deseo de saber y de educaros, lo tengo como una honra para vosotras y para el país.

Yo quisiera que mi palabra correspondiese al alto sentimiento que abrigo hacia vosotras, a la alta idea que me inspiráis, persuadido, como estoy, de que lo único puro, honesto y piadoso que queda hoy en nuestro país sois vosotras, la mujer: por eso quiero ocuparme entre vosotras en un asunto y pensamiento que fuera de aquí no lo expondría tal vez nunca, y que hasta ahora no ha salido de mis labios; sí, mi pensamiento es un pensamiento religioso, pertenece a la religión; y la religión, que en sí misma es pura, sencilla, amorosa y honesta, sólo puede ser expuesta ante la honestidad, pureza y reconocida piedad de la mujer española: mi pensamiento, pues, os pertenece a vosotras solas; recibidlo y estimadlo como os parezca, pero antes de aceptarlo o desecharlo, reflexionad y orad a Dios un momento interiormente.

El pensamiento es muy sencillo, pero es al mismo tiempo muy puro; no exige gran talento, mas sí exige mucho deseo de ser religiosas, de conocer la divina voluntad de Dios de una manera viva y evidente, y de practicarla en la vida, lo cual pide un poco de reflexión y un poco de carácter; y como no dudo que adornan vuestro espíritu esa rectitud y buen deseo, voy a exponerlo con muchísimo gusto.

Voy a hablaros de religión, como una de las enseñanzas debidas a la humanidad, y especialmente a la mujer.

I.

La importancia que en todos tiempos y países ha tenido la religión, y las religiones, los altos pensamientos que inspira y los íntimos sentimientos que arraiga en el espíritu, la influencia decisiva, consoladora y eficaz que ejerce en la vida y en la muerte, y el respeto, en fin, que se ha tributado a sus principios, a sus cultos y a sus ministros, prueban sobradamente que hay en todo esto un asunto grave y digno de alta consideración para los espíritus reflexivos.

La religión, por otra parte, es, ha sido y será siempre una necesidad imperiosa e imperiosamente sentida por todas las almas que quieren hacer de la vida una cosa seria: la vida sin religión y sin Dios es un caos inexplicable, un montón de cosas heterogéneas y discordantes sin unidad ni orden, un conjunto de tendencias e intereses encontrados, sin enlace ni trabazón que las dirija a un fin, y en este barullo e intrincado laberinto de la vida, es natural y casi inevitable que los espíritus más levantados concluyan por confundirse, y en su confuso mareo y aturdimiento vengan a caer inevitablemente en el sepulcro de su egoísmo personal, del cual sólo la muerte los levanta; y la vida, que evidentemente nos ha sido dada para hacer el bien en todas esferas y en todos sentidos, único seguro camino de la felicidad y de la dicha racional y verdadera, viene a quedar reducida irrevocablemente a hacer nuestro bien solo, egoísmo.

Sí; la religión, me diréis, es una cosa muy bella, responde a una necesidad de mi espíritu, pero hay en la religión y en las religiones ciertas cosas, prácticas exteriores tales, que no están conformes con mi razón y hasta son visiblemente opuestas al buen gusto y al espíritu serio moderno; hay tal cúmulo de preocupaciones... Y ¿qué importa? contestaré yo: cierto que en la religión y en las religiones se mezclan irremediablemente ciertos elementos sensibles, extraños al parecer a la índole de la religión; pero en el fondo de toda religión, por muchas que sean las preocupaciones que la ignorancia y la inocencia les junte, se encierra y expresa siempre lo divino: la ofrenda que nuestra sencilla y piadosa madre lleva ante la imagen de Cristo, el ramo que nuestra inocente hermana coloca ante el altar de María, el hábito que espontáneamente ofrece vestir por la salud de un individuo de la familia; la fe del árabe, que le impele a cruzar extensos desiertos de ardientes arenas para ir a visitar y a orar en la tumba del Profeta; el rigoroso cumplimiento del día del sábado por el judío; la continua oración del religioso budista, tienen para todo hombre, aún el más indiferente, una influencia tal, que no puede por menos de respetar y aún de amar; y muchas veces exclama dentro de su corazón: «Quien tuviera tu fe, ¡qué dichoso sería!» Y es que en el fondo de esas, al parecer, irracionales e inadecuadas prácticas exteriores, vemos y traslucimos sin querer lo divino, lo sobrehumano, un tributo respetuoso a una cosa más alta que el egoísmo individual, que nos corroe las entrañas.

El hombre sinceramente piadoso, el espíritu reflexivamente religioso, ve en todos esos actos sencillos a Dios y a lo divino, y no puede por menos, si los impulsos de su corazón escucha, que respetarlos y amarlos cuando están hechos con fe viva y espontánea: el alma racionalmente religiosa (no religiosa de partido, que es lo común en nuestro país) imita a Dios en este punto recibiendo y estimando con todo su corazón todo acto religioso, sea cualquiera la forma que afecte, siempre que lo inspire el sincero amor y respeto a Dios; ve en ese acto el mismo divino espíritu que animó a Moisés, a Buda, a Cristo y a todos los grandes hombres que han aparecido sobre la tierra. Ahora, si no es la fe, el amor puro y el respeto quien lo inspira, sino el cálculo y el miedo, el acto deja de ser estimable, y pasa a ser repugnante.

Por lo tanto, paz y tolerancia para todas las manifestaciones religiosas de todos los hombres y de todos los pueblos; paz, tolerancia y amor a toda idea que tienda a expresar lo divino: les diré a los indiferentes e irreligiosos, y a los fervorosamente afiliados a un culto, les diré paz, tolerancia y compasión con el que no tenga religión; creed que todo espíritu es profundamente religioso, aunque de diversa manera: tal vez las exigencias religiosas de su espíritu son tales, que no le satisface ninguna de las formas religiosas que conoce, en cuyo caso el defecto no está en él, sino en la sociedad y en el país que no se las da; paz y respeto profundo, en fin, al mismo ateo que niega a Dios, que busca a Dios y no lo encuentra, porque evidentemente no sabe buscarlo; pero dejadle, toleradle, dadle caminos con tino, con delicado talento y con amor, que él lo encontrará de seguro; y si vosotros no se lo podéis dar, porque esto es asunto harto más grave y delicado que lo que comúnmente se piensa, callaos, dad gracias a Dios de que vosotros no sois como él, y tenedle compasión y respeto por deber.

Se han lanzado graves acusaciones sobre la parte más selecta de la sociedad, tachándola de indiferente en religión. Se ha dicho que las gentes educadas en los principios liberales son indiferentes en materia de religión; que las tendencias liberales han producido el indiferentismo religioso. Yo creo que estas acusaciones en el fondo tienen mucho de verdadero: los principios liberales, se dice, están en contradicción con la religión y las religiones y con sus prácticas exteriores, y es imposible unir racionalmente esos dos principios antagónicos; por eso no duda el espíritu moderno, hijo de la libertad, en elegir ésta y abandonar aquélla; ésta es la causa del indiferentismo.

Aparte de la contradicción real o ficticia que entre ambos principios se dé, la cual tendrá su solución en la última parte de esta Conferencia, diremos aquí que la causa del indiferentismo religioso en los espíritus liberales no está seguramente en las instituciones liberales, que son a todas luces un bien y una de las conquistas más preciosas del espíritu moderno; tal vez tampoco está en la religión y religiones, que son en su esencia divinas, y más bien nos parece hallar la causa de ese antagonismo en la manera de enseñar, comprender y practicar la religión y aún la libertad.

En efecto, la inmensa mayoría de los espíritus, en nuestro tiempo, son religiosos en fuerza de la fe ciega y no razonada: si les falta la fe, les falta inevitablemente la religión. Tanto dentro como fuera de nuestro país, la religión se funda y basa en la fe en Dios, en los Santos, en la Virgen, en Jesucristo, en Moisés, en Buda o en Mahoma: son muy pocas las almas que tienen un conocimiento razonado y racional de la religión a que pertenecen, no digo ya en el fondo, ni aún en la forma y culto exterior. Siendo religiosos sólo en fuerza de la fe, no se pueden engendrar profundas y positivas convicciones religiosas; esas convicciones reflexivas y en firme que adquiere el alma en fuerza de su propia reflexión en otras muchas esferas, y que podría también adquirirlas en religión; esas convicciones propias (no tomadas de otro) que son las únicas que valen y salvan en la vida, que, como todo lo adquirido por nosotros mismos en fuerza de nuestro trabajo personal, tiene para nosotros un mérito y estima indecible, no las hay, ni ha podido haberlas, en la esfera religiosa en nuestro país, sino que hay, cuando más, una leve y vaga idea, una creencia, un conjunto de supuestos desconocidos, aunque verdaderos, en los capitales principios de las religiones todas. Dios, la revelación, la otra vida, la voluntad de Dios, son enigmas inextricables para todo espíritu irreflexivamente religioso; son supuestos que están, por decirlo así, como en el aire, y por tanto expuestos a ser arrancados por el huracán de la duda sin pensarlo y sin advertirlo, y mucho más viviendo en medio de una sociedad que tiene algún pensamiento y lo emite libremente.

Además, la fe sola es en sí un elemento de vida, pero un elemento de vida para los pueblos y los individuos jóvenes e inocentes: sólo puede exigírsele a los pueblos e individuos en sus primeras edades; pero cuando un hombre o un pueblo llega a cierto grado de esclarecimiento racional, la fe ciega y no razonada es un sacrificio insoportable, esta fe es imposible. Miradlo en vosotros mismos; no creáis en mis palabras. De aquí la inevitable duda; y por más esfuerzos, y por más generosas protestas que el espíritu haga para quedar en su antigua fe y en la creencia en que le han educado, el espíritu cae y desfallece de aquella fe, sin poderlo evitar, desfallece y languidece poco a poco, tal vez con profundo sentimiento suyo, y concluye por adquirir esa terrible enfermedad, hermana inseparable del secreto y profundo hastío, que se llama indiferencia religiosa.

El espíritu religioso, y todos lo son más o menos, digan lo que quieran algunos individuos con sus labios, se asfixia en esta esfera de glacial indiferentismo, y concluye por vivir en la vida disgustado, triste, sin racional esperanza y sin contento, sin un fin supremo, natural y sabido con evidencia a que referirlo y enderezarlo; y los espíritus más bellos y de más valía, seguramente son, en medio de su despreocupación que dicen, los más preocupados, los más hastiados, muchas veces los más ridículos y siempre los más desgraciados.

Tal estado es violento para los individuos que estiman la dignidad humana y el respeto a su conciencia y al bien, únicos de que aquí se habla; tal estado es imposible para los pueblos, porque tal estado es contrario a la naturaleza humana y a las más bellas y sublimes tendencias del espíritu. Es, pues, preciso sustituirlo con otro estado más conforme a las naturales aspiraciones del alma, más positivo; tal estado es una enfermedad del alma, que pide y admite curación. Tal negativo estado es curable, sí, pero mediante la reflexión, y reflexión ordenada, sencilla, gradual y evidente; sin esto, imposible; lo cual conforma con lo que llevamos dicho; esto es, que si dejamos de creer en religión, si nuestro espíritu desfallece y languidece en el frío indiferentismo religioso, no consiste en el espíritu mismo, que es por su naturaleza profundamente religioso, como es profundamente inteligente, sentimental, moral, sociable, &c., sino que consiste en que la religión que tenemos no la hemos hecho nosotros, nos la han dado hecha, nos la han puesto en el espíritu sin ninguna reflexión de nuestra parte, y por tanto no ha podido engendrar en nosotros la convicción racional, segura, amplia, inquebrantable; es imposible, sino cuando más, una fe pura, bella, divina si se quiere, pero ciega; cuya fe cándida e infantil puede y aún debe dirigir al espíritu hasta cierta edad, después no: pretenderlo y exigirlo es quedarse sin religión viva, sin esa religión que anima, inspira y consuela en todos los casos y circunstancias de la vida, sin excepción; se da en religión una enseñanza y educación como en todo, y se da en religión un progreso, y divino progreso, como en todas las esferas de la actividad humana: no es, pues, la religión este estado religioso, sensible, material y cerrado en que vive la humanidad, y principalmente nuestro país, que es profundamente religioso, sino que es un momento y un punto en el gran camino y vida progresiva religiosa que lleva a la humanidad a Dios, y a la intimidad con Dios como su vida y fin último.

La religión, pues, sin ser la ciencia, ni mucho menos, debe de ser reflexiva, ayudada y dirigida por los principios sencillos y evidentes de la ciencia en todos sus pasos; y en último término y progreso, ser científica, sin ser jamás la ciencia misma; de este modo el mundo divino y cerrado de la religión se abre, como todas las esferas de la vida, a nuevos, laboriosos y divinos progresos, que la humanidad realizará, a no dudarlo, mediante su trabajo y la eficaz ayuda de Dios, sin olvidar ni abandonar en el pensar y en el vivir lo mucho bueno, bello, verdadero y divino que en este punto atesora ya; y de este modo, el hombre y la humanidad adquirirán lo que en estas cosas es más precioso que la cantidad: edificar la religión en firme, en principios evidentes e innegables, la calidad en sus convicciones religiosas, que aunque sean cortas en número, esto importa bien poco si son fundamentales y evidentes.

La fe, sin embargo, jamás se extinguirá en este infinito proceso; el espíritu humano es finito, y finitas e imperfectas serán siempre sus obras, pero perfectibles y ensanchables en su esfera respectiva; finito y perfectible, por tanto, será siempre el camino y la esfera religiosa, que en fuerza de su propia reflexión, de los monumentos históricos, y, sobre todo, con la ayuda de Dios, vaya formando, pero jamás concluirá su camino ni completará su esfera; la fe racional le irá mostrando siempre lo infinito que en religión le queda por hacer, y la fe y la razón le irán indicando los caminos para ello: la fe en este sentido es una constante y racional inspiración de Dios, y es un elemento inextinguible y eterno en todos los caminos de la vida, y principalmente en el camino y vida religiosa.

Además, exige la religión al espíritu, como precedente necesario, no sólo la reflexión clara, evidente y ordenada, con solo lo cual haría una religión de pensamiento puro, y no más, cuando la religión debe abrazar al ser racional entero, sino que exige, además, conocimiento, amor y práctica del bien en la vida, por puro bien, por respeto al bien, porque es bueno y nada más, independientemente de motivos extraños al bien, aunque estos motivos sean tan puros como los que inspira la religión; esto es, es de precisión absoluta ser moral en la vida en pensamiento y obra, antes de ser religioso, siendo religión ilusa y fantástica la que quiere coordinar y juntar en extraño y poco digno maridaje la devoción y la intemperancia, las prácticas exteriores y el egoísmo más cerrado, la religiosidad y confianza en Dios, y el temor, la debilidad de carácter, y la falta, a veces completa, de la virilidad en los asuntos serios y críticos de la vida.

La moral y la religión son esferas mezcladas y confundidas en nuestro país y en nuestra educación, sin que se presienta por los más su distinción y completa diferencia, tan necesaria en la educación: de aquí procede confundir al hombre moral creyéndole en lo tanto religioso, cuando la vida diaria nos ofrece ejemplos de hombres puros, rectos y morales, cuya vida y acciones, muchas veces heroicas, se apoyan en el puro motivo del bien, que es divino, sin tener en cuenta para nada los dogmas y enseñanzas de una religión positiva, que no tienen y en que no creen, sin dejar por esto de ser religiosos en el fondo de su conciencia. Y por otra parte, nos ofrece la vida ejemplos diarios de personas minuciosamente escrupulosas en las prácticas exteriores y aún interiores de una religión positiva, en la que firmemente creen, y, sin embargo, con odios, intemperancias, ambiciones y egoísmo, que cuesta trabajo conformar con el divino espíritu de la religión que creen y practican: las más veces, sin embargo, la verdadera y sincera fe religiosa lleva al bien en el pensamiento y obra.

De donde resulta que para hacer camino religioso y curar al espíritu del profundo indiferentismo que le corroe, es preciso ante todo ser reflexivo y moral; de lo contrario, no vemos camino para la religión, y aún podemos decir, no lo hay. Resulta también que la religión, la ciencia y la moral no son cosas idénticas ni mucho menos, como hasta ahora se ha venido pensando, sino que una cosa y fin humano es la ciencia, otra y muy distinta es la moral, y otra y muy otra, la suprema si se quiere, es la religión; o mejor y más claro, el ser racional es inteligente, es moral, es artista, es religioso, todo a la vez; en la unidad de su conciencia son estos fines a manera de aspectos totales y simultáneos de la unidad inextinguible de su ser; de aquí la necesaria relación y aún dependencia entre ellos; de aquí que el esclarecimiento de la inteligencia lleve a Dios y a la religión, y aún lleve también al bien vivir; o que la profunda fe religiosa lleve a la prudencia y sabiduría, y aún a la buena vida y costumbres, de lo cual nos presentan numerosos y esclarecidos ejemplos todas las religiones, y más que ninguna, y más acabado, el catolicismo en la época de su ardiente fe; de aquí, en fin, la armonía a que están llamados estos fines y estas tendencias humanas, en la unidad de la conciencia del ser racional humano.

Queremos ver en el desconocimiento de esta verdad y su falta de aplicación en la educación, la causa fundamental del indiferentismo religioso, y puede decirse de todos los males y conflictos de la vida del hombre y de la humanidad.

Según estos principios, y teniendo en cuenta que aquí venís a educaros, y hoy a oír una conferencia cuyo asunto es la religión, escuchad con atención algunas reflexiones religiosas, que creo son camino firme y seguro para introduciros en este mundo, y esto en forma didáctica, natural y sencilla (como en familia), más bien que en la forma artística y bella de un discurso oratorio, en la cual se trunca y pervierte la verdad de la cosa, que es lo esencial, por conseguir la belleza de la forma, que es secundaria; además, yo no soy orador.

Y permitid que la conferencia verse sobre el fondo de la religión más que sobre la forma, y esto por varias razones; la forma y prácticas religiosas dicen en sí mismas muy poco, dan poco de que hablar, pero el fondo es infinito e inagotable, siempre nuevo y siempre rico; la forma, el culto y las prácticas exteriores, os las sabéis ya como de memoria, y aunque el fondo no lo ignoráis, hay, sin embargo, en él aspectos y enseñanzas sobre las cuales es preciso traer la atención una y mil veces; además, media una razón de profunda justicia; atendida la legislación de nuestro país en materia de religión, existe en él libertad de cultos, y pueden venir aquí, y aún puede asegurarse que se encuentran varias personas pertenecientes a otras confesiones que la dominante en España, y sería injusto hablar como católico, dejándolas defraudadas en las esperanzas que aquí las traen. Debe, pues, versar la conferencia sobre religión en general, sobre las bases o motivos comunes a todas las religiones; por eso pienso desenvolver el tema: La religión en la conciencia.

Comencemos por lo más sencillo, por lo más al alcance de todos: nuestro estado y costumbres religiosas.

Atendiendo al sentido reinante en nuestro país, se ve, a poco que se piense, que se considera la religión por todos, y principalmente por las señoras, en su forma exterior más bien que en su fondo; se ve que la religión es, principalmente el culto exterior, oír misa, rezar el rosario y otras oraciones, ir a la novena, confesar, comulgar, ayunar, tener la bula, hacer votos, llevar un hábito, &c., &c.

Esto es religión sin duda; el culto exterior, social y público, es de necesidad absoluta en toda religión (si bien los intereses mismos de la religión piden, y los fueros de la razón y del buen gusto exigen, que este culto exterior sea delicado, expresivo y significativo del asunto, y adecuado a la dignidad humana), pero la religión, ante todo, no es cosa exterior y puramente exterior, como vosotras la consideráis generalmente, sino que es cosa y asunto interior, más íntima, más del corazón.

La religión, ante todo, es la confianza y dulce esperanza en Dios, la conformidad en la vida con su divina voluntad (humildad), la oración íntima y secreta las más veces, la caridad, la tolerancia con los demás en sus defectos y flaquezas, el amor universal, &c., &c.; por eso a vosotras, que habéis nacido para amar, os es tan simpática la religión.

Y aun antes de esto y de estas puras costumbres, que estoy seguro que vosotras atesoráis, gracias a vuestra esmerada educación, es la religión cosa más íntima aún, más del alma, más inmediata y más clara.

Escuchad un momento, y dispensad la exposición, un tanto didáctica y severa, del pensamiento; la mujer, y sobre todo la mujer española, atesora un gran fondo de razón y de buen sentido; la cuestión es saberlo evocar y dirigir; además estas conferencias son primeramente para enseñar y educar la inteligencia, lo cual es siempre un tanto severo.

Vengamos al interior, a la conciencia, a nosotros mismos.

II.

Si recogiéndoos dulcemente un momento en vuestra reflexión, atendéis a vuestra conciencia, notaréis allí dentro un mundo tan rico en figuras, colores, movimiento y vida, como el exterior, del cual es un reflejo y viva imagen, y cuyos elementos modificáis y trasformáis de mil diversas y siempre nuevas maneras; y notaréis también en ese mundo, y esto es lo más precioso y oportuno al caso, una voz interior que os habla constantemente y sin descanso, una voz clara y penetrante, sin saber quién la pronuncia ni de dónde viene; voz que no oye el oído, pero que penetra el alma ; y notaréis que vosotras contestáis a esta voz que os pregunta, y otras veces sois vosotras quien le consulta y pregunta y ella os vuelve a contestar; y se da entre esas dos voces una conversación animada, un diálogo entre ambas, pero en unidad, un diálogo en un monólogo, un diálogo conmigo mismo, decimos, y todo esto sin que nadie absolutamente lo oiga ni lo perciba más que nuestra conciencia.

Este diálogo lo escuchamos bien en ciertas ocasiones críticas de la vida, antes o después de una acción singular que sale fuera de los límites ordinarios; también, y mucho mejor, cuando nos quedamos solos con nosotros mismos, especialmente en las noches de insomnio; pero, si bien se mira, es este diálogo de todas horas y de todos momentos; es un diálogo eterno; ahora mismo lo estáis haciendo.

Y notaréis también que en esa eterna conversación hay dos voces en la misma unidad de nuestra conciencia, y estas dos voces las más veces están en lucha, y a veces lucha terrible; en una disputa y contienda, que a veces trastorna y ahoga.

Y notaréis que una de esas voces os aconseja siempre vuestros intereses particulares, vuestros caprichos, vuestros gustos del momento, vuestro egoísmo cerrado en todos los casos; pero la otra voz os aconseja y predica constantemente y sin descanso la honestidad sobre la liviandad, el sacrificio sobre el capricho, el trabajo sobre la pereza e inacción, la severa verdad sobre la conveniente mentira, la justicia, el bien, el deber en todo caso, lo eterno sobre lo temporal.

Y notaréis que cuando sólo escucháis (al practicar una acción) la voz del capricho, de la conveniencia y del egoísmo, desatendiendo y hollando, sin respeto a vuestra dignidad y a vuestra conciencia, la voz del bien, de la justicia y de la verdad, sentís interiormente una recriminación inevitable e ineludible, una acusación que no podéis arrojar lejos de vosotras, ni podéis taparos los oídos para no escucharla, sino que contra vuestros esfuerzos y por cima de ellos, os punza y remuerde y atormenta y ahoga, y huye el sueño de vuestros ojos, y la animación y hermosura de vuestro semblante, y la simpatía de vuestra persona; y todo esto, ¿por qué? Porque habéis hollado la voz pura del bien, del deber y de la justicia; porque habéis ajado y marchitado la pura flor de vuestra conciencia. Y es en vano que busquéis distracciones, que os precipitéis en el ruido y barullo de la vida; allí os sigue la recriminación, empañando el brillo de vuestras galas, desencantando el alma ante el movimiento de la sociedad, vivo y animador para la conciencia pura; frío, violento y muerto para la conciencia manchada; y aunque pudierais conseguir aturdiros en la vida, ¿qué valdría esto? ¿Habéis de estar siempre acompañadas? ¿No os habéis de quedar solas? Pues estad seguras que entonces esa voz se levantará solemne y severa; no hay medio de desatenderla ni de evitarla; ni ¿cómo, si esa voz somos nosotros mismos? ¿podemos acaso huir de nosotros?

Y tened en cuenta que esa voz molesta y punzante no os dejará hasta que parándoos ante ella, tal vez con el corazón desgarrado por el dolor, observéis que esa voz, además de acusaros y reprenderos una acción, os exige otra, y no os dejará de molestar hasta tanto que con valor y resolución le preguntéis: «¿Qué quieres?» Estad seguras que esa voz os contestará: «Un arrepentimiento sincero y profundo, un arrepentimiento diario de no volverlo a hacer jamás.» Sólo con el valor y el tiempo en el arrepentimiento, se cura la conciencia.

Pero cuando en esa interior lucha ha triunfado la voz del bien, del deber, de la justicia y de la verdad, aparece en el espíritu esa tranquilidad interior, esa dulcísima paz del alma, que es indescriptible, y como consecuencia, la alegría y el contento en nosotros mismos, en sociedad, en la familia, y mucho mejor con nosotros solos; aparece en el alma una confianza y una tan pura y viva esperanza, sin saber de qué, ni quién la inspira, ni de dónde viene, pero real y efectiva, que nos encanta y enajena; y en esos sencillos y sublimes momentos es cuando experimentamos y saboreamos ese fantasma tan buscado siempre y pocas veces hallado, que se llama en la vida la felicidad; y vemos entonces que para conseguir ese término de todas, absolutamente todas nuestras aspiraciones, no es preciso tener carretelas, ni abonos en el Real, ni ser condes, ni ministros, ni tener un millón de renta, sino oír la voz del bien, la voz eterna de la conciencia, y practicarla en la vida, y conocemos entonces que la felicidad no es otra cosa que el sentimiento del bien hacer y obrar en la vida.

Y notaréis también que la voz eterna de la conciencia no os habla sólo en las acciones y casos extraordinarios que en la vida ocurren, sino que si atendéis bien, os habla, aunque no con tanta viveza y energía, en todas las acciones y casos de la vida, sin excepción; no hay instante en que deje de dictar y aconsejar lo que debéis hacer, de dirigiros en lo que estáis haciendo, aunque sean los sencillos quehaceres domésticos.

Y tiene esta voz una particularidad notable, y que por sí sola vale un mundo; a la persona que se resuelve a ser buena y aspira a ser virtuosa, y viendo en esta sencilla y sublime voz el camino del bien y de la virtud, sinceramente la consulta, virilmente y con repetición y constancia la evoca, le señala con claridad sus defectos, poniéndolos de relieve y dándoles cuerpo ante ella misma, primera e indispensable condición para ser buenos y dignos de nuestra naturaleza, y le señala y aconseja a la vez espontáneamente las virtudes opuestas, advirtiéndole (si bien la escucha y le consulta) que la virtud en la vida no se adquiere de pronto, sino muy poco a poco; que como todo lo que ha de ser grande en la naturaleza y en la vida va muy poco a poco, y que el realizar en la vida la virtud que la voz de la conciencia señala y aconseja, es más bien cuestión de amor y constancia y arte, que de valor severo, aunque también lo necesita.

Y esta voz, notaréis, jamás deja de ilustrar vuestra conciencia, aún en la mayor degradación y abandono de la vida; aconsejando siempre, imponiéndose siempre, señalándoos el camino honrado de la vida y el oportuno en todos los casos sin faltar jamás; con una solicitud y constancia superior a cuanto podamos pensar: ni la voz consejera del mejor de los padres, que dirige y aconseja un momento y luego se olvida, puede compararse a su sabiduría y a su solicitud.

Ni es tampoco tan monótona y pesada como es las más veces la voz de los consejos humanos, sino que de mil modos, en diversas bellas formas, en siempre nuevas y solicitantes maneras, nos aconseja el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el amor y la tolerancia sobre el odio, la generosidad sobre el egoísmo en todos los casos y complicadas relaciones de la vida; y esto absolutamente sin consideración a la utilidad, al premio o al castigo, al qué dirán de las gentes, sino por respeto a nosotros y a nuestra conciencia; sólo por el bien y porque es bueno.

Y a la manera que vamos atendiendo a ella con más interés, con más deseo de ser buenos y dignos de nosotros mismos; a la manera que vamos practicándola en la vida, se nos va haciendo más y más clara, más y más interesante, y llega a sernos tan evidente y tan querida para el alma, que viene a ser la regla exclusiva de nuestra conducta, el camino exclusivo de nuestra vida y el encanto y consuelo de nuestro corazón, llegando a producir la santidad en nosotros, y como resultado inevitable, la felicidad verdadera, que no puede ser otra cosa que una consecuencia del bien obrar y vivir, que es a la vez una consecuencia del bien pensar, del respeto y amor a la voz eterna de la conciencia.

No os exijo que creáis en mis palabras; atended a vuestra conciencia; es seguro que en ella encontraréis la confirmación.

Vengamos un momento a reflexiones de otra naturaleza.

III.

Hay Dios: presumo que todos creéis en él; y si hay algún espíritu a quien una extraviada dirección en su pensamiento y reflexión le haya hecho concebir lo contrario, no sería éste un mal irremediable, y aún sería un mal que tendría, en último término, mucho de bien: a la razón humana le es imposible ser atea; el ateo no está en razón, y es, por tanto, un ser digno de tolerancia y aún de compasión: el espíritu sereno y reflexivo ve que el nombre de Dios está escrito en todas partes: en los cielos y en la tierra, en el polvo y en el sol, en la cabeza de los filósofos, en la fantasía de los artistas, en la boca de sus sacerdotes, y especialmente en el fondo de la conciencia humana: lo dicen los labios sin pensarlo, estamos partiendo de él en el pensamiento y en la vida sin presumirlo y aún sin quererlo, y a él vamos siempre a parar sin advertirlo: el espíritu reflexivo lo ve con evidencia, el irreflexivo, presumido y aturdido, lo niega, la razón serena e imparcial lo afirma y lo confiesa.

También sabéis, sin necesidad de pensarlo, que Dios es el Ser infinitamente perfecto, el Ser de infinitas perfecciones, la perfección misma en todos conceptos; si una perfección le faltase de cuantas puede pensar nuestra inteligencia, no sería Dios, y por tanto lo lógico sería negar a Dios: quien dice Dios, dice, por lo tanto, perfección infinita, todo lo cual, si os paráis un momento en vosotros mismos y en vuestro pensamiento, veréis que lo sabéis absolutamente y sin ningún género de duda; veréis que lo sabéis y lo sabe todo hombre, desde el más inculto al más alto filósofo, con la misma completa claridad y evidencia; comprenderéis entonces que Dios no es, como hasta ahora se ha venido diciendo con alguna irreflexión, el misterio, la incógnita, el Deus absconditus, sino, por el contrario, lo absoluta, primera y evidentemente conocido pero desestimado; lo que mejor y primero sabemos, pero lo menos atendido en nuestro aturdimiento y confusión subjetiva, derramados como estamos en nuestro pensamiento, en lo particular último, en lo sensible y grosero que afecta nuestros sentidos o viene a nuestra imaginación; distraídos como estamos de la unidad, siempre pura y divina, de nuestra conciencia y de nuestro pensamiento, y arrastrados en la vida por nuestros llamados intereses particulares, por nuestras subjetivas aspiraciones, en la prosecución las más veces de nuestros caprichos; y así la vida, el pensamiento y la conciencia derramada y diluida en el mundo de lo particular y lo útil, no nos acordamos jamás de lo general, del bien, de la unidad absoluta y real que la razón nos ofrece espontánea y generosamente a todas horas.

Pensamos en Dios allá solamente para las circunstancias graves y críticas de la vida, y nos contentamos entre tanto con el Dios que, al través de enigmas y misterios y muchas veces de contradicciones reales, nos ponen en el espíritu sin intervención alguna de nuestra parte; resultando de aquí, no un Dios conocido y amado con todas las fuerzas de nuestra alma, que es lo menos que Dios puede exigir del hombre, sino un Dios misterio y escondido, un Dios enigma, un Dios del miedo, que no queremos ni se nos ocurre mirar; y si alguna vez oramos y pedimos, lo hacemos más bien por temor y por egoísmo que impulsados por el sentimiento religioso, amoroso y animador; sentimiento de amor y esperanza firmísima en Dios, que cuando es puro y es hijo del conocimiento claro y razonado de Dios, produce en el alma una inefable dicha imposible de describir y un consuelo superior a cuanto el espíritu puede pensar.

¡Que hay ateos! ¡que hay espíritus que niegan a Dios! ¿qué extraño es que los haya? Pero examinad despacio esos espíritus, paraos en vuestros precipitados juicios, y veréis que Dios es el que el ateo niega; no, a la verdad, el Dios real y racional que la conciencia ve y la razón inspira, en todos momentos y a todos los hombres sin excepción, sino el Dios ideal y contradictorio, el Dios imperfectamente expresado y comprendido, el Dios irreflexivamente enseñado y aprendido por un individuo, un pueblo, una época o civilización cualquiera; pero este Dios no es el Dios a que aquí nos referimos; este Dios es un Dios segundo, no es el Dios primero y fundamental; este Dios es un Dios ideal, un Dios de pensamiento, no el Dios real de que aquí hablamos; este Dios puede ser, y es las más veces, en el tiempo y en la historia un Dios muerto; pero aquí hablamos del Dios vivo, que es muy distinto que el Dios muerto.

Pero ese Dios de que hablamos (me diréis vosotras), ¿existe? ¿es una realidad objetiva? ¿es una realidad fuera de mi pensamiento, o es sólo una creación de mi pensamiento y de mi fantasía? Si existe, demuéstralo.

Si Dios no existiera, no sería el ser infinitamente perfecto que pensamos; le faltaría la existencia, que es una inmensa perfección; en el hecho mismo de pensar un ser infinitamente perfecto, debe de existir necesariamente; ¿de dónde, si no, vendría a nuestro espíritu ese infinito pensamiento de un ser infinitamente perfecto, cuando mis sentidos sólo me dan a conocer lo finito y mi individualidad y las innumerables individualidades finitas que percibo sólo me dan lo finito, lo imperfecto, o cuando más un montón de cosas finitas? ¿Podéis pensar que Dios sea lo finito o un montón, aunque sea ordenado, de cosas finitas? Eso es repugnante a la razón y aún al buen sentido, por más que esto se haya pensado en la historia ese sublime pensamiento debe de ser producido en nosotros necesariamente por el ser infinitamente perfecto, existiendo en y fuera de nosotros.

Pero, ¡demuéstralo! ¡Demuestra su existencia! ¡Petición irreflexiva! Quien esto pide, no sabe lo que pide; para demostrar una cosa, es preciso remontarse a principios más primeros y más altos que aquello que se intenta demostrar; demostrar una cosa, es elevarse a su causa, a su por qué; así, cuando vosotras queréis hacer ver o demostrar a uno de vuestros niños que lo que hace no está bien hecho, le dais el por qué, y para esto os eleváis a principios más generales, a razones más primeras: «No hagas esto, porque es malo.– Haz esto, porque es bueno.– Levántate temprano, porque es conveniente para la salud», &c., &c.; desde cuyos principios del bien, del mal, de la salud, &c., demostráis al niño su mal camino y lo conducís donde queréis, mediante la razón; lo mismo pasa en la ciencia, en la cual, para demostrar un principio, echamos mano de un principio superior; ahora bien, si se pide la demostración de la existencia de Dios, se pide y exige que vayamos a un principio superior a Dios, para venir desde allí a su demostración; y ¿a quién, que se pare un momento, no le ocurre claramente que esto es imposible, porque Dios es el ser infinitamente perfecto e infinito, y por tanto, el principio de los principios, el principio absoluto, o de lo contrario, no sería Dios, no habría Dios? Dios es, pues, indemostrable; pero Él, en su existencia, es el demostrador de todas las cosas, y por tanto, el demostrador del mundo y el demostrador de mi misma individualidad.

Además, el que esté y se pare en la unidad de su conciencia y de su razón, conocerá, o mejor, verá con evidencia, que Dios no necesita demostrarse, porque Él es clarísimo y evidente para todo espíritu reflexivo y serio, para todo espíritu que quiere sincera y virilmente ser bueno y religioso, y para lograrlo vive de vez en cuando recogido pudorosamente en la unidad sagrada de su conciencia y de su reflexión; para ese espíritu Dios es, Dios existe, Dios es la luz misma; para el presumido, el irreflexivo, el distraído y derramado en este barullo y mareo de la vida de ahora, de luego, de aquí y de allí; para ése también existe, pero él no lo ve, porque no es digno de verlo: Sólo el puro de corazón ve a Dios; no lo ve por su culpa, y anda en las tinieblas. Existe Dios, pues.

Pero si a Dios le conocemos sin remedio como el ser por todos conceptos perfecto, debe de ser infinito, y estar, por tanto, en todas partes, no sólo en el cielo, y no en la tierra; concepción ésta enteramente falsa e irreligiosa, de la que se desprende con facilidad el pensamiento de que Dios abandona el mundo y sus criaturas a sí mismas y a sus solas fuerzas, sin dignarse arrojar desde su alto olimpo una mirada de consuelo y aliento a las criaturas de aquí abajo; concepción irracional y desconsoladora, que conduce inevitablemente al dualismo y a la pugna entre Dios y el mundo como una contradicción y antítesis, cuya solución no se ve; no, el mundo no es Dios, ni Dios es el mundo a la verdad; pero Dios no está fuera del mundo ni el mundo fuera de Dios, sino que Dios, aunque infinitamente superior al mundo, está en el mundo también; Dios, pues, está a la vez en los cielos y en la tierra; lo contrario es destruir su infinitud, es destruir y negar a Dios.

Y está Dios en todas las cosas también, dándoles su ser y su divina esencia, presente a todas, influyendo dulce, pero enérgicamente en todas, y más y mejor en las cosas más perfectas, dirigiendo su actividad, encauzando su vida suavemente, y sin quitarles su libertad, al logro y cumplimiento de su destino; lo cual lo expresa el catolicismo diciendo: «Dios está en todas partes por esencia, presencia y potencia.» «Ni la hoja del árbol se mueve sin la influencia de Dios.»

Pero la personalidad humana es la obra maestra de Dios en el mundo, y Dios, que está en todas las cosas, y más y mejor en las más perfectas, está especialmente en el fondo de la personalidad humana, en el fondo de nosotros mismos; no el Dios ideal, sino el Dios real y vivo, que es de quien hablamos aquí. Y está Dios en nosotros y en cada uno, siendo el Dios de todos a la vez, y de ahí la expresión santa y profundamente religiosa de Padre nuestro, padre común; y con esto y bajo esto es Dios también el Dios de cada uno en particular, como si Dios fuera Dios para él solo; y de aquí la expresión sencilla, natural y sinceramente religiosa de Dios mío, que a todos se nos escapa de nuestros labios sin pensarlo y sin sentirlo, como la expresión enérgica de esa realidad y esa verdad consoladora dentro de nosotros mismos.

Pero Dios, infinita perfección y bondad, no es posible que resida allí, en el fondo de nuestra conciencia, de una manera pasiva, formal, inútil e indiferente; sino de una manera activa, útil y provechosa a nuestra vida y al orden universal.

Así debe de ser en efecto; Dios, en fuerza de su naturaleza infinita e infinitamente perfecta, debe residir en todas partes, y principalmente en el fondo de nuestra conciencia y de nuestra personalidad, y desde allí influir, dirigir como un padre solícito, la vida de los seres racionales sus hijos; debe de residir en el fondo de la conciencia humana, e iluminarla y esclarecerla en todos los instantes y actos de la vida.

Y debe su iluminación ser clara, íntima, constante, a manera de una voz siempre recta e inflexible, imperante e incansable, llena y completa en todas las relaciones de la vida, no sólo en la relación moral y religiosa, que es como aquí la estamos considerando. Y debe de ser la voz de Dios voz del bien, del amor, de la justicia, de la verdad, &c., como corresponde a su divina esencia, a su perfección sin límites, a su acendrado y nunca desmentido amor a la humanidad en el cumplimiento de su glorioso destino.

Y debe de ser la voz de Dios en la conciencia, tal, tan constante, tan sencilla, tan natural y conforme con la naturaleza humana, que jamás deje de hablar, y que, en fuerza de su misma sencillez, la pasemos desapercibida en la vida aturdida que vienen haciendo en este mundo aún los mejores.

IV.

Así debe de ser si hay Dios, y lo hay; así lo dice la razón; así lo han dicho todas las religiones que han aparecido sobre la tierra; así es en efecto. ¿No son por ventura estos caracteres que la razón nos dice tener la voz de Dios, los mismos que hemos encontrado en la voz de la conciencia? Así debe de ser; así es en efecto: la voz íntima de la conciencia, constante, imperativa siempre; dulce y amorosa unas veces, aterradora y amenazante otras, es la voz real, la voz misma de Dios. La voz de la conciencia, que, según hemos visto anteriormente, no sabíamos de dónde venía, ni quién la pronunciaba, podemos decir ahora con entera seguridad que viene de Dios y es Dios mismo quien la pronuncia; por eso se explica que esté sobre nosotros y nos domine y atormente, sin poderla nosotros dominar ni desechar, ni desoír.

Escuchar esta voz divina con interés, constancia y respeto; informarse bien de ella, primero a solas con nosotros mismos, después en todas partes; mirarla y considerarla como la voz sublime de Dios; conocer su carácter imperativo y constante; amar y respetar su dictado sobre todas las cosas, y con esto practicarla al exterior con decisión, con prudencia, con modestia, con arte y hasta con belleza, es lo que constituye la religión.

La religión es, pues, la relación personal, constante e inmediata de Dios con nuestra conciencia, y de nuestra conciencia con Dios; relación de todo acto y momento de nuestra vida, en lo cual estriba el carácter racionalmente consolador de la religión; pero en nuestra habitual distracción e irreflexión, pocas veces hacemos caso de esta íntima y viva relación interior. En esta relación, Dios se está relacionando constantemente con la conciencia, inspirándonos lo mejor a todas horas y momentos; por eso la voz de la conciencia, que es la voz de Dios, es constante: esta inspiración constante de Dios en la conciencia es lo que constituye la gracia de Dios; pero la conciencia humana sólo se refiere a Dios cuando ora, esto es, en ciertos momentos, y esto imperfectamente: Dios, pues, es, en esta relación que se llama religión, el verdadera y perfectamente religioso; la conciencia humana hoy sólo lo es cuando ora o va al templo; la razón y el espíritu religioso exige que la conciencia humana tienda a imitar a Dios en esta relación, y venga con el tiempo y la cultura a vivir en Dios, sin dejar por eso de vivir en el mundo. La gracia y la oración son la expresión de esa doble relación que entra en la religión.

La religión así entendida es la revelación constante de Dios al alma, a toda alma sin excepción; que no hay en esa religión viva, eterna y divina, que todos llevamos dentro de nuestro pecho, ningún excluido ni excomulgado por hereje o cismático, ni aún el ateo. Revelación esta primera y fundamental en la vida y en la historia, y de la cual son manifestaciones más o menos puras, más o menos perfectas, pero divinas todas, las múltiples y diversas revelaciones que han aparecido en el tiempo y en los distintos países y civilizaciones humanas; y que entre todas ellas, la cristiana es, a no dudarlo, la más completa y conforme con la realidad y con la vida, y a la cual debe la civilización moderna lo más selecto y elevado que en ella se nota. Buscar la revelación exterior, sea cual fuere, y tenerla como absoluta, desechando y anulando la revelación interior y constante que Dios nos inspira a cada uno en el fondo de la conciencia, es por lo menos un extravío.

La religión así entendida es la religión viva y animadora, porque la vemos en nosotros, la hacemos con nuestros esfuerzos reflexivos y la ayuda de Dios: otra religión que no tenga a esto por base, es la religión exterior y ajena, que se nos impone sin reflexión y sin conciencia de nuestra parte; sin más intervención nuestra que la pasividad para recibirla; viniendo inevitablemente a ser con el tiempo una religión muerta, que no nos inspira ni nos mueve en la vida a hacer puros, espontáneos y amorosos sacrificios a Dios, sino a cumplir con las prescripciones que la letra muerta nos impone, rodeada las más veces de cierta atmósfera de misterio y terror nada conformes con el puro espíritu religioso, que es de por sí claro, resuelto, confiado y amoroso.

La religión así entendida es para el hombre imperfecto e impuro, pero que desea purificarse, una áncora segura y salvadora, con cuya ayuda puede irse levantando poco a poco de su postración e impureza, y llegar a ser digno de su naturaleza y de Dios, viviendo en paz consigo mismo y con Dios, que le ayudará visiblemente en esta obra de regeneración propia.

La religión así entendida es la religión de las almas cultas, de la perfección, del progreso y de la libertad racional; otra religión que no tenga a esta por base, es la religión de las almas que ni son cultas, ni estiman la cultura profunda y abierta en todos sentidos; además, sólo mirando la religión desde este punto de vista, es compatible con ella el progreso y la libertad del individuo y de las naciones; de otra manera, la libertad y el progreso, que es el movimiento y la vida, vendrán necesariamente a encontrarse en su camino con esos principios absolutos de todas las religiones, que se llaman dogmas, y que, elaborados siglos ha por las inteligencias más elevadas de las épocas en que se formaron, conservados con la mayor pureza por las instituciones religiosas, y enseñados constantemente con fe y con amor, han venido a dominar y regir la vida religiosa, que es la más fundamental y absoluta en el individuo y en los pueblos, y de aquí a dominar y regir más o menos las demás esferas de la vida; es sabido la influencia que todas las religiones tienen y han tenido en todos los asuntos humanos, aunque nada tengan de religiosos. En el caso en que estos dogmas sean verdaderos, y por tanto, conformes con la naturaleza humana, la libertad no encontrará en ellos un obstáculo, sino una ayuda; pero en caso de que sean sólo parcialmente verdaderos o falsos, y por tanto, opuestos a la naturaleza humana y su libre desenvolvimiento, la lucha es inevitable; toda religión se opondrá a que se destruyan sus dogmas, pero la libertad y el progreso exigirán siempre un más allá. Sólo encontramos la solución en la religión entendida como aquí la estamos considerando.

La religión así entendida, como una conversación eterna, severa y amorosa de cada instante y acto, de todo sexo, edad y condición, del alma con Dios mismo, viene a ser la vida y vida dichosa, sencilla y fácil, sin esos temores ni esas contradicciones de que tan plagada está la vida vulgar e irreflexiva. Entonces llega a amarse la vida, sin temer la muerte de esa manera espantosa de que viene rodeada para el que sólo es religioso formalmente, no en el fondo de su conciencia.

Cuando el alma se educa en la religión del modo que aquí la consideramos, no teme a Dios, ni le pasa jamás por el pensamiento tal sentimiento, como el buen hijo no teme jamás a su buen padre ni a su amorosa madre, porque los ama con todo su corazón; sin embargo, el temor de Dios no se extingue enteramente en la religión así entendida, sino que se subordina tanto al amor, que aparece como respeto a Dios, respeto divino.

La religión así entendida trae también muchas ventajas en la vida, y es en muchos casos una verdadera necesidad; en efecto, la religión histórica, o aquella en que nos han educado, no puede aconsejarnos por medio del confesor o de la Biblia a todas horas lo que en los casos exigentes y siempre diversos de la vida debemos hacer; el confesor o director de conciencia no podemos tenerlo siempre a la mano, y en ese caso, debemos acudir a nosotros mismos, a la voz interior, a la voz de Dios en la conciencia, a la voz viva de Dios.

Además, Dios quiere y exige que, sin despreciar jamás un consejo, y mucho menos de un buen sacerdote, tengamos siempre delante nuestra conciencia y atendamos a la luz que en ella nos comunica constantemente; ¿para qué, si no, la inspira en ella? Poner la conciencia enteramente en manos de otro, envuelve las más veces la muerte parcial o total de la persona que así obra. Dios no quiere muertos.

Concluyo diciéndoos que el camino que os he indicado es, según la profunda convicción de los espíritus más reflexivos y religiosos de los tiempos modernos, el único recto y firme que tiene la humanidad en la tierra para llegar al Dios vivo y a la relación con él, que es lo que constituye la religión; y si éste no lleva a él, no hay ninguno: ésta es también nuestra convicción. Sin duda la mayor parte de los espíritus no están preparados para ello, y por eso ni la entienden ni les interesa; importa poco, ya lo estarán y ya lo desearán; lo principal está dado, la conciencia, Dios y su relación viva y constante; pero los espíritus, distraídos hoy y encantados con la riqueza y novedad de la vida, no atienden, ni aún desean atender, a esta divina relación que en sí llevan; la razón dice que vendrá un tiempo en que las almas verdaderamente piadosas y suficientemente educadas iniciarán este divino movimiento, que es indudable vendrá a satisfacer una de las necesidades más imperiosas y elevadas del ser racional aquí en la tierra, y se dará en la esfera religiosa un progreso, lento sí, pero firme, abriéndose por fin a la perfección y a la vida infinita la esfera religiosa, cerrada hasta hoy en nuestro país.– He dicho.

nota. El pensamiento de esta Conferencia es fácil y sencillo; mas el espíritu que la anima es algo desconocido en nuestro país. Si a esto se agregan mis poquísimas dotes de orador, se explicarán los que oyeron este discurso la aridez y aún dificultad, aparentes más que reales, de las ideas que entraña: si no hubiese contado con que debía imprimirse, no lo hubiera pronunciado; pero abrigo la convicción de que, mediante la lectura atenta, los espíritus reflexivos lo entenderán con facilidad.

Conferencias publicadas

Discurso inaugural, leído por D. Fernando de Castro.

Primera conferencia: Sobre la educación social de la mujer, por D. Joaquín María Sanromá.

Segunda conferencia: Sobre la educación de la mujer por la historia de otras mujeres, por D. Juan de Dios de la Rada y Delgado.

Tercera conferencia: Sobre la educación literaria de la mujer, por D. Francisco de Paula Canalejas.

Del Lujo: artículo leído en la Conferencia dominical del 14 de Marzo de 1869, por D. Antonio María Segovia.

Cuarta conferencia: Acerca de la influencia del Cristianismo en la mujer, la familia y la sociedad, por D. Fernando Corradi.

Quinta conferencia: Sobre la mujer y la legislación castellana, por D. Rafael M. de Labra.

Lectura sobre los lamentos de Jeremías, dada en la quinta Conferencia, por D. Antonio M. García Blanco.

Sexta conferencia: Sobre la higiene de la mujer, por D. Santiago Casas.

Sétima conferencia: Influencia de la madre sobre la vocación y profesión de los hijos, por D. Segismundo Moret y Prendergast.

Octava conferencia: Influencia del estudio de las ciencias físicas en la educación de la mujer, por Don José Echegaray.

Novena conferencia: Influencia de las ciencias económicas y sociales en la educación de la mujer, por Don Gabriel Rodríguez.

Décima conferencia: Algunas consideraciones generales sobre el matrimonio, por D. Florencio Álvarez-Ossorio.

Importancia de la música en la educación de la mujer, Conferencia leída por D. F. Asenjo Barbieri.

Undécima conferencia: Influencia de la mujer en la Sociedad, por D. José Moreno Nieto.

Estas Conferencias se hallan de venta en la portería de la Universidad, en el Ateneo de Madrid, y en las librerías de Durán, Bailly-Baillière, Leocadio López, San Martín, y Cuesta, al precio de un real de vellón.

– En los mismos puntos se vende La fiesta literaria en honor de Cervantes; un volumen de 96 páginas en 8.º, como el presente, a peseta.

[ Edición íntegra del texto contenido en un opúsculo impreso sobre papel en Madrid 1869, de 41 páginas más cubiertas. ]